水上太陽光発電への挑戦、常識を打ち破るフロート構造はこうして生まれた:デザインの力(2/4 ページ)

湖や貯水池などで展開が進む「水上太陽光発電」。市場は欧州企業による一社寡占状態だが、日本国内でも水上太陽光発電用フロートの開発が加速している。本稿では、大手ゼネコンからの依頼を受け、これまでにないフロート構造を考案したエンジニアたちの挑戦の記録をお届けする。

事故の原因ともなり得るフロート構造と固定方法を考え直す

今回のプロジェクトの対象となる水上太陽光発電フロート開発は、「プロダクト」というよりも「インフラ」といった方が適切だろう。柳澤氏らは依頼主からの要求とともに、水上太陽光発電というインフラに求められる性能や仕様を追求し、どのような設計が妥当であるかを検討していくことにした。

まず着目したのが、太陽光発電設備としての性能や耐久性を大きく左右するフロートの設計そのもので、水上に浮遊するフロートをどのように固定するかがポイントとなった。

実は、冒頭に挙げた千葉・山倉水上メガソーラー発電所では、2019年9月に火災事故が発生している。台風15号による強風でフロートが激しくあおられて、池底とフロートをワイヤ接続する固定用のアンカーが抜けてしまい、バランスを崩した無数のフロートが折り重なるように押し流されて破損。その際、配線に短絡が生じて火災に発展したといわれている。

「既存設備の多くは、四角いドーナツ状(中央に穴がある)のフロートを採用しており、その上に太陽光発電パネルを設置している。そして、フロート側面の数箇所をワイヤで引っ張るようにして池底とつなげて固定しているケースがほとんどだ。この火災事故の引き金にもなったアンカーの脱落は、こうしたフロート構造と固定方法に原因があると考えられる」と柳澤氏は指摘する。

そこで、柳澤氏らプロジェクトチームは、既存の水上太陽光発電フロートで多く採用される四角いドーナツ状のフロート構造に対して、「穴のある中心付近をワイヤで引っ張る方が、フロートが安定するのでは?」と考え、さらに空気室を3つに分けて船体を安定させる「トリマラン(三胴船)」構造を取り入れることを決めた。なお、このトリマラン構造の着想は、バス釣り用ボートの船体を製造するパートナーのブロー成形工場(台湾)との会話からヒントを得たものだという。「空気室が3つあれば、太陽光発電パネルの水没リスクを低減でき、長期運用にもつなげられる」(柳澤氏)。

さらに、フロート部は従来品と同様、ブロー成形により中空の物を製作し、材質はよく伸びて安価に利用できる高密度ポリエチレン(HDPE)を採用。同時に、マイクロプラスチックの発生源とならないように、添加剤を加えることで加水分解を抑制し、かつ肉厚を最小限にして材料の使用量を抑える工夫も施した。

水上太陽光発電市場としては、既に欧州を中心に先行する四角いドーナツ状のフロート構造がデファクトスタンダードに近い地位を確立しつつあり、フランスのシエル・テールによる一社寡占状態となっている。一方で、世の中には水上太陽光発電フロートに関する法律や規制、規格はまだ完全に整備・確立されていないため、「既存のものに縛られることなく、自由に構造を検討できる余地が残っていた」(柳澤氏)。

実際、柳澤氏らは一般的な陸上での太陽光発電設備、他分野でのフロートやアンカーなどに関する規格、さらには水質汚染などの規制や基準を徹底的に調べ上げ、それらの情報をつなぎ合わせることで、独自の水上太陽光発電フロートに関する設計基準を定めていったという。

デジタル設計を駆使して開発期間を短縮

水上太陽光発電フロートの基本構造や製造法、材料を確定した後、柳澤氏らは詳細検討を段階的に進めていった。

まずは、柳澤氏らが考案したフロート構造と固定方法で、十分な強度を確保できる最小肉厚と形状の検討に着手した。そのイメージについて、柳澤氏は「5mm厚のビニール製風船に空気をパンパンに入れて、3t(トン)の力で下へ引っ張るようなものだ」と説明する。また、検討に際しては、競合他社の設備とは形状や構造が異なり、まだ実績のないものに対して、説得力をもって依頼主に説明できるよう「できるだけ複数の案から比較検討し、かつ論理的な根拠に基づいて設計案を絞り込む必要があった」(柳澤氏)という。

しかし、柳澤氏率いるプロジェクトチームは総勢5人。そのうち設計に携わるメンバーは3人だ。「1人が頑張って考えても1週間でひねり出せるのはせいぜい3つ程度。全員で取り掛かっても10案に満たない。しかも、出てきた内容が誰かの案と被ってしまうケースも十分にあり得る話だ。同時に、形状自体も既存のものや経験上のバイアスに縛られない新しさが求められる……」(柳澤氏)。

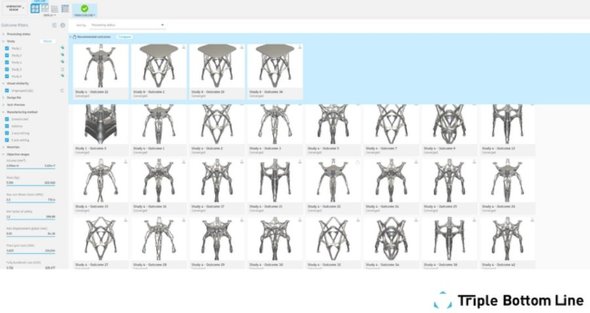

そこで、活用したのが、AI(人工知能)とディープラーニングで最適形状を導き出す「ジェネレーティブデザイン」による設計アプローチだ。

「現実問題として、フロートのサイズや設置場所の規模から考えると、試作/試験を何度も繰り返し行うことは困難であり、限られた予算と開発期間の中でスピーディーに検討を進めなければならない。ジェネレーティブデザインであれば設計試案の検討と解析を低コストで同時に進められると判断した」と柳澤氏は述べる。

実際、想定強度を基に、最低限かつ最適な肉厚を持つフロート形状案を、ジェネレーティブデザインによって500以上も導出でき、そこから有力候補を絞り込むという最短ルートでの設計検討が可能になったという。これまでジェネレーティブデザインを適用した数多くのプロダクトデザインを手掛けてきたTriple Bottom Lineだからこそ、こうした選択を迷わずスピーディーにできたといえるだろう。

その結果、トータル約5カ月間でフロートの設計を完了させることに成功したという。通常であれば2年かかっていたと考えると、その効果の大きさがよく分かる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.