避けられるのに事故になる現実的なシナリオを検出、自動運転の経路計画で:自動運転技術

国立情報学研究所は2020年3月23日、自動運転システムの経路計画プログラムから危険動作を自動検出する手法を開発したと発表した。

国立情報学研究所(NII)は2020年3月23日、自動運転システムの経路計画プログラムから危険動作を自動検出する手法を開発したと発表した。

研究チームのNII アーキテクチャ科学研究系 准教授の石川冬樹氏は「自動運転車には、自車に問題がある事故が起きないか検査することが求められているが、その判断基準を全て書き出すのは難しい。本研究では、『簡単に避ける術があるのに事故になってしまった状況がないか検査する』と言い換えることで問題を解決した」と語る。

研究は石川冬樹氏の研究チームが、科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業 ERATO 蓮尾メタ数理システムデザインプロジェクトの下で行った。また、発表した手法は、マツダの研究用モデルを基にして開発した。

自動運転車は、周辺の状況を踏まえながら、自車が進む方向と速さを定める経路計画に沿って走行する。この時、歩行者や他の車両との衝突を避けるだけでなく、運転の快適さや交通ルールの順守など複数の観点を考慮して最適な経路を定めなければならない。経路計画の中では、歩行者が飛び出してくる場合や、路上駐車がある場合などさまざまなシナリオを設定し、全てのシナリオで経路計画が機能するか、問題が発生するシナリオがないかをシミュレーションで検査する必要がある。

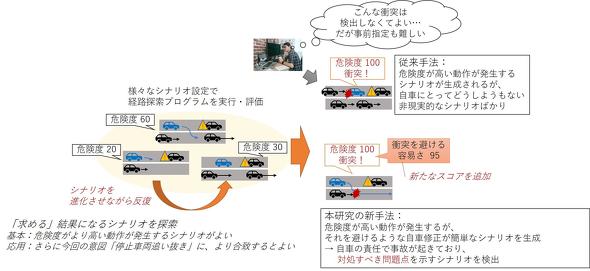

無数のシナリオの中から問題が発生するシナリオを賢く探し出す一般的な技術としては、サーチベースドテスティングや反例探索という手法がある。しかし、自動運転車に適用した場合、障害物の位置や動きなどの状況から他車との衝突が避けようがない、非現実的なシナリオをつくってしまう点が課題となっている。ただ、現実的に考えるべきシナリオはどういったものか、どういうシナリオであれば自車に衝突の責任がないのか、明確な基準を全て書き出すことはできない。さらに、シナリオを作成する条件を限定してしまうと、他車が乱暴な動きをする場合のような例外的だが現実的に起こるシナリオがテストから漏れる可能性がある。

こうした課題を受けて、NIIの研究チームでは、AI(人工知能)の1分野である進化計算の技術を用い、生物の進化のように危険なシナリオを進化させる仕組みを開発した。より危険性が高い動作を引き起こすシナリオを「より強い生き物」とみなし、淘汰や交配、突然変異などによる進化を模した計算を行うことで、非常に危険性が高い動作が発生するシナリオを探索する。これにより、非現実的なシナリオを生成する課題を解決しながら、現実的で危険な動作が起きるシナリオを自動検出する。

さらに、衝突を引き起こすなど危険性が特に高い動作のシナリオを探索する際に、その衝突を回避するために経路計画の微修正が可能かどうかも同時に検出する。これにより、ある設計パラメータをわずかに変更すると、同じシナリオでも衝突が起きない経路が選ばれるといったことが可能になる。このように検出したシナリオは、「この衝突は避けようがないものではなく、衝突を起こさないよう経路計画の修正が必要である」と安全性に示唆を与えることができるという。

開発した手法を用い、ミュンヘン工科大学との協働により、特定の状況に絞ったシナリオの探索も行った。具体的には、自車が他車を追い抜く状況や、駐車車両を避ける状況での危険な動作など、複数の状況において、明らかに対処が必要な衝突シナリオを検出することに成功した。これにより、開発者は考えるべき大まかな状況を複数指定することで、それぞれの状況での問題点を検出させることができるようになる。

今後は、シナリオで検出した複数の事故全てに対して、事故を回避するための修正案を検出するなど、問題の発見だけでなく、対処のための知見を自動的に獲得するよう取り組む。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

自動運転システムの安全性を自動分析する新手法、肝は「大まかに捉える」

自動運転システムの安全性を自動分析する新手法、肝は「大まかに捉える」

国立情報学研究所(NII)は、アーキテクチャ科学研究系 准教授の石川冬樹氏の研究チームが、自動運転車をはじめとする複雑な自動車システム設計の安全性を自動分析する手法を開発したと発表した。この研究成果は、複雑ソフトウェアシステムに対する工学についてのフラグシップ国際会議「ICECCS 2019」で最優秀論文賞を受賞している。 どうして今、自動車にモデルベース開発が必要なんだろう

どうして今、自動車にモデルベース開発が必要なんだろう

モデルベース開発という言葉は、自動車業界にとって決して目新しいものではありません。今さら何を解説しようというのか、と思われる方も多いことでしょう。しかしここ数年で、自動車業界全体でモデルベース開発の「活用、流通」という言葉をよく耳にするようになりました。自動車開発のキーワードの1つになっていると言っても過言ではありません。 モデルベース開発は単なる手法でなくモノの考え方、マツダ流の取り組みとは

モデルベース開発は単なる手法でなくモノの考え方、マツダ流の取り組みとは

マツダは2021年に向けて、エンジンや電動パワートレイン、プラットフォーム、デザインなど、さまざまな分野の取り組みを同時並行で市場投入する。「今後の研究開発計画を、今の人数でなんとかこなせるのはモデルベース開発を取り入れているから。単なる開発手法ではなく、ものの考え方だ」と同社 常務執行役員 シニア技術開発フェローの人見光夫氏は説明する。 STAMP/STPAとは何か

STAMP/STPAとは何か

システムとシステムがつながる、より複雑なシステムの安全性解析手法として注目を集めているのがSTAMP/STPAだ。本連載はSTAMP/STPAについて基礎から学ぶことを主眼とした解説記事となっている。第1回は、STAMP/STPAの生まれた理由や、従来手法との違い、実施の大まかな流れについて説明する。 6年かかっていた分析が3年で終わる、新たな安全解析手法「STAMP/STPA」とは?

6年かかっていた分析が3年で終わる、新たな安全解析手法「STAMP/STPA」とは?

情報処理推進機構 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター(IPA/SEC)と車載ソフトウェアの国内標準化団体であるJasParは、東京都内でメディア向け説明会を開き、新しい安全解析手法「STAMP/STPA」を紹介した。両者は2017年1月に相互協力協定を締結しており、自動車業界に向けてSTAMP/STPAの普及促進に取り組んでいく。 MBSEは自動車業界と航空宇宙業界の切磋琢磨で進化する

MBSEは自動車業界と航空宇宙業界の切磋琢磨で進化する

複雑化する製品の設計開発をより効率的に行える手法として注目されているモデルベースシステムズエンジニアリング(MBSE)だが、その導入で先行してきたのが航空宇宙業界だ。現在MBSEの導入を始めつつある自動車業界は後発になる。しかし今後は、自動車業界と航空宇宙業界、双方の知見の融合のよってMBSEが進化していくことになりそうだ。