「ソフトウェアファースト」で社会の一部となるクルマづくりへ、トヨタとNTT:製造マネジメントニュース

トヨタ自動車とNTTは2020年3月24日、東京都内で記者会見を開き、業務資本提携を締結したと発表した。

トヨタ自動車とNTTは2020年3月24日、東京都内で記者会見を開き、業務資本提携を締結したと発表した。

人やクルマ、家、住民、企業、自治体、ビジネス、インフラ、公共サービスなどの全ての領域に価値を提供する「スマートシティプラットフォーム」を両社で構築する。先行ケースとして東京都港区品川駅前のNTT街区や、トヨタ自動車東日本 東富士工場(静岡県裾野市)の跡地に建設するコネクテッドシティ「Woven City」で実装し、他の都市にも展開する。

トヨタ自動車とNTTは長期的に取り組みを推進するため、相互に2000億円を出資する。また、NTTはWoven Cityで、5Gの次の「6G」や、新たなネットワーク構想「IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)」などの研究でも連携していく。

スマートシティプラットフォームはオープンなプロジェクトで、「排他的ではない」(NTT 代表取締役社長の澤田純氏)という。また、トヨタ自動車 代表取締役社長の豊田章男氏は、携帯電話の3G時代にNTTドコモとKDDIの競争によって利用料金がアフォーダブルになっていったと言及し、「5Gや自動運転など、通信でもデータ処理の中で協調部分と競争部分が出てくる。オープンにいろいろな人がプロジェクトに入ってきて、未来の価値を作る中で競争と協調の基盤ができる」(豊田氏)とコメントした。KDDIやソフトバンクを排除する業務資本提携ではないことを示唆した。

また、澤田氏とトヨタ自動車 代表取締役社長の豊田章男氏は“人中心”のスマートシティを目指すことを強調した。豊田氏は「データの使い方は、スマートシティの利用者が幸せになる方法を考えていきたい」と語り、澤田氏も「GAFAはわれわれと同じ考え方ではないようだが、もしわれわれと同じ方向なら連携していきたい」とコメントした。

モビリティカンパニーが実現に近づく

豊田氏は会見の中で「社会システムの一部としてのクルマを最も上手に活用してくれるパートナーがNTTだ」と語った。NTTの事業が社会づくりそのものに直結しているとし、冗談まじりに「NTTは国家そのもの」(豊田氏)と述べた。NTTと資本提携に踏み込んだパートナーシップを組むことにより、社会システムの一部として役割を果たすクルマを具現化し「モビリティカンパニーへのフルモデルチェンジ」(豊田氏)を実現することを目指す。

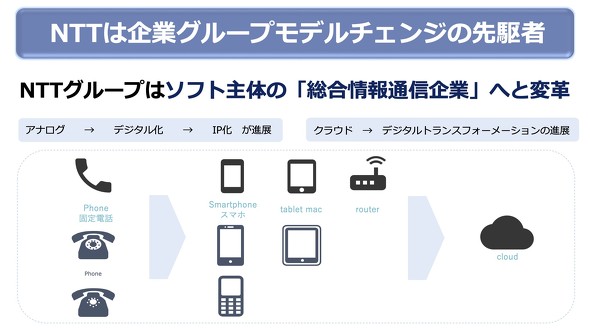

また、モビリティカンパニーへのフルモデルチェンジに向けては、「“ソフトウェアファースト”のモノづくりに転換することも必要だ」と豊田氏は語った。ソフトウェアファーストは、開発の自由度と商品力向上を両立するため、ハードウェアとソフトウェアを分離してソフトウェアを先行して開発することだ。NTTはグループ全体でハードウェアとソフトウェアの分離を進めてきた先駆者だとし、トヨタ自動車におけるソフトウェアファーストの実践でもNTTとのパートナーシップが重要になるという。

ソフトウェアファーストなクルマづくりは、社会システムの一部としてのクルマにも不可欠だ。その一例がMaaS(Mobility-as-a-Service、自動車を所有せずサービスとして利用すること)向け専用車両「e-Palette」で、TRIやトヨタコネクティッドのソフトウェアエンジニアが開発したクルマだ。スマートシティプラットフォームを実装するWoven Cityは、e-Paletteを走らせるための街で、街のプラットフォームにクルマや住宅をつなげていくという発想で開発する。

現状の自動車開発はハードウェアとソフトウェアの一体開発が基本で、e-Paletteのようにソフトウェア主導で開発する例は多くない。ソフトウェアの進化のスピードがハードウェアの進化を上回っている今、一体開発ではハードウェアの進化の遅さが商品の性能や価値の向上の制約となってしまうという課題が顕在化している。スマートシティの一員として柔軟に役割を果たすはずのクルマが、ハードウェアの制約によって思い描いたように機能できないのではコネクテッドシティの実現が遠のく。

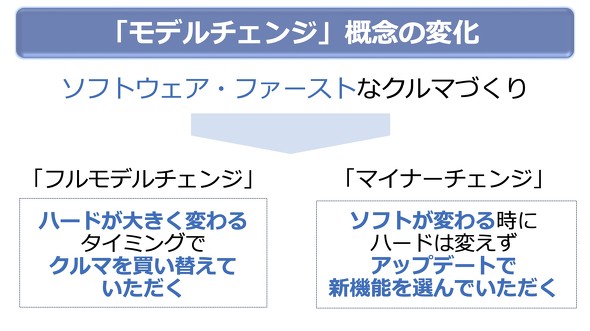

ソフトウェアファーストをクルマに当てはめると、フルモデルチェンジはハードウェアを更新するタイミングで、マイナーチェンジはソフトウェアの更新によってそのままのハードウェアで新しい機能や価値を提供する形になるという。そのために、機能追加の土台となるソフトウェアを先に実装しておくことで、「リアルライフでデータを集めながらAI(人工知能)をレベルアップさせ、ある段階でアップデートとして機能を追加するようなことができるようになる」(豊田氏)。ソフトウェアとデータ量が性能を左右する、高度運転支援機能など先進技術で特にメリットが大きいという。

トヨタ自動車のハードウェアの強みは、ソフトウェアファーストのクルマづくりを進める中でさらに生きるとしている。ソフトウェアで機能が追加されることでハードウェアの使用期間が長期化したときに、耐久性の高さや交換部品の入手しやすさ、修理しやすさといった点が求められるためだ。

テクノロジーは無意識に使えるように

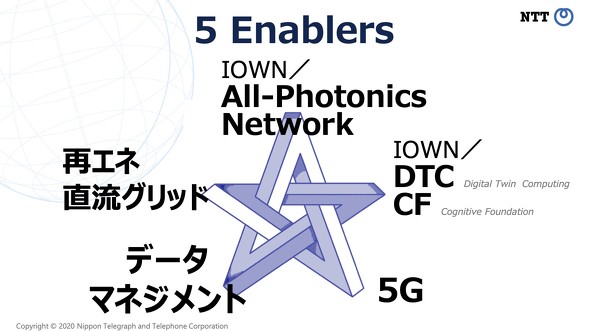

NTTの澤田氏は、スマートシティプラットフォームを実現する技術として、5つを挙げた。ポスト5G時代を支える光ネットワーク、デジタルツインコンピューティング、5G、人の流れを把握し、予測するためのデータマネジメント、再生エネルギーを活用したエネルギーの地産地消だ。

IOWNは、こうした光ネットワークやデジタルツインコンピューティングなどで構成されるネットワーク構想で、人が無意識のうちに、高度なテクノロジーの恩恵を受け、一人一人にパーソナライズして利用できるようにすることを目指している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

トヨタがデジタルツインで街づくり、移動、生活、インフラの新技術を試す

トヨタがデジタルツインで街づくり、移動、生活、インフラの新技術を試す

トヨタ自動車は消費者向けエレクトロニクス展示会「CES 2020」(2020年1月7〜10日、米国ネバダ州ラスベガス)において、静岡県裾野市に設置する実証都市「コネクティッド・シティ」のプロジェクトを発表する。モノやサービスをつなげる環境を整え、実際に人が住んで生活しながら、自動運転車やカーシェアリング、コネクテッドカー、パーソナルモビリティ、ロボット、スマートホームなどの活用に向けた実証を行う。 「クルマを所有しない時代」に向けたトヨタの答え

「クルマを所有しない時代」に向けたトヨタの答え

トヨタ自動車は2018年1月8日、消費者向けエレクトロニクス展示会「CES 2018」において、MaaS(Mobility-as-a-Service、自動車を所有せずサービスとして利用すること)向けの専用車両「e-Palette Concept」を発表した。 パナソニックが46万m2の本社敷地で自動運転シャトル、目指すは人中心の街づくり

パナソニックが46万m2の本社敷地で自動運転シャトル、目指すは人中心の街づくり

パナソニックは2019年10月17日、東京都内で説明会を開き、社長直轄の組織「モビリティソリューションズ」の取り組みを発表した。自動車部品を手がける「オートモーティブ社」とは別の部門で、低速で短距離の生活圏の移動にフォーカスしたモビリティサービスを開発する。車両の自社開発にはこだわらない。 トヨタとパナソニック、目指す街づくりは「不便な立地の高付加価値化」

トヨタとパナソニック、目指す街づくりは「不便な立地の高付加価値化」

トヨタ自動車とパナソニックは2019年5月9日、東京都内で会見を開き、住宅や都市開発を手がける共同出資会社を新設すると発表した。社名は「プライムライフテクノロジーズ」で、両社が同等の出資比率で設立する。トヨタ自動車とパナソニックが傘下に持つ住宅関連会社の株式は、プライムライフテクノロジーズに移管させる。 MaaSを深掘り、新しい街づくりを起点にモビリティと都市交通の在り方を考える

MaaSを深掘り、新しい街づくりを起点にモビリティと都市交通の在り方を考える

前回に引き続きMaaS第2弾となる本連載。公共交通機関やレンタカー、タクシー、レンタサイクルなどを組み合わせて、人の移動をシームレスに行うサービス、「MaaS(Mobility as a Service)」という言葉が日本でも話題となっている。では、MaaSが普及すると、モビリティと街づくりの関係はどう変わるのであろうか。今回は先進的な検討を進めている関係者に話を聞いた。 都市部への人口集中、観光客の増加……今こそ新しいモビリティの創造を!

都市部への人口集中、観光客の増加……今こそ新しいモビリティの創造を!

中国が建設を進める新しい都市「雄安新区」を2018年末に訪問した際、このプロジェクトは「国家千年の大計」と聞いた。千年といえば、日本にも千年続くことを計画して作られた都がある。平安京そして現在の京都である。平安京は、794年に遷都以来、その後京都として現在で1225年になる。今回は、千年の大計と呼ばれる中国の雄安新区、そして日本の平安京(京都)における街づくりの在り方から、2019年の初頭の話題として、将来のモビリティ像について考えてみたい。