新生東芝はなぜ「CPSテクノロジー企業」を目指すのか、その勝ち筋:製造業×IoT キーマンインタビュー(2/3 ページ)

経営危機から脱し新たな道を歩もうとする東芝が新たな成長エンジンと位置付けているのが「CPS」である。東芝はなぜこのCPSを基軸としたCPSテクノロジー企業を目指すのか。キーマンに狙いと勝算について聞いた。

東芝がプラットフォーマーになるために何が必要か

MONOist 東芝がCPSプラットフォーマーになるために具体的にどういう取り組みを進めていますか。

島田氏 プラットフォームというと、規格だったり、技術だったりを持ち出す人も多いが、それらはプラットフォームの一部だ。本来は言葉の通り、新たなビジネスの「基盤」や「土台」を作るということであり、規格や技術、ビジネスフレームワークなども含めたエコシステムの構築が必要になる。競合企業なども含めてパートナーシップが必須となっている。

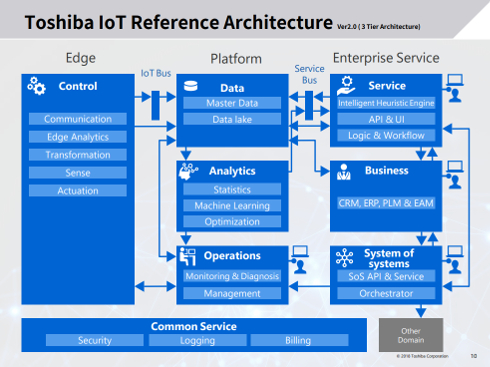

他社も含めて協力して新たなビジネス基盤を築くということになると、それぞれが重複している領域や不足している領域などを明確化しないといけない。そのために必要なのが全体の設計図となる「レファレンスアーキテクチャ」だ。そこで、東芝では新たに、東芝独自のIoT参照アーキテクチャである「Toshiba IoT Reference Architecture(TIRA)」を作成した※)。

※)関連記事:再生目指す東芝が示した新たなIoT戦略とその勝算

デジタル変革を進めるには、エコシステムが必要となり、そのためにはTIRAのようなレファレンスアーキテクチャが必要となる。また、協業のためにパートナーシステムなども必要になる。ただ、これらを展開するための顧客ベースなどは既に全世界で充実しており、これらをうまく構築していくことで、新たなビジネス創出は可能だと考えている。

デジタル変革で必要な2つの考え方

MONOist デジタル変革ではビジネスモデル構築が難しく、日本企業では特にその領域で苦しんでいる企業が多いように感じています。その部分についてはどう考えていますか。

島田氏 デジタル変革を目的にしては駄目で、あくまでもビジネスを成功させるためのデジタル変革だという視点が必要になる。重要なのは時間軸で、正しいことを正しいタイミング、正しいやり方でやるということが非常に大事になる。

例えば、東芝ではデジタル変革には2つのフェーズがあると考えている。1つがデジタルを基盤として新たなビジネスモデルを構築するデジタル変革(DX)で、もう1つが既存のバチューチェーンをデジタル化するデジタルエボリューション(DE)だ。DXはDEがベースとなっているが、日本企業ではこのDEがまだ実現できていない企業も多く、そこでビジネス構築にも苦戦する場合が多い。この2つの領域を分けて、ステップを考えながらビジネス構築を考えていく必要がある。

データにしても同様だ。主なデータは、人が出すデータとモノが出すデータがある。IoTなどで大きな注目を集めているのは「モノのデータ」だが、大きな可能性がある一方で、ビジネス化までには非常に時間が長くかかる。一方で人のデータについては、すぐにビジネス化が可能だ。それぞれの領域によってタイミングが違う中で最適な変革のタイミング、最適なビジネスのタイミングを見極めていかないといけない。

また、日本企業の多くがこのデジタル変革で直面しているのが、既存ビジネスとの競合だ。一種のカニバリゼーションが生まれるわけである。デジタル変革を進めると既存ビジネスやステークホルダーの得られる利益が一時的には必ず下がる。そこで社内からは「やめてくれ」という話が出る。

この問題に対して、どう向き合うのかというと2つの解決策があると考えている。1つ目は「顧客をずらす」ということだ。顧客を「サブサイド」と「マネーサイド」に分けるということだ。

例えば、Googleは無料でさまざまなアプリケーションを提供し、そこからデータを得て、そのデータを基に広告ビジネスを提供している。アプリケーションを使う一般ユーザーを「サブサイド」、広告クライアントを「マネーサイド」と位置付けているわけだ。サービス提供により従来顧客とバッティングしない「マネーサイド」を見つけることができれば、それが新たなビジネスモデルへとつなげることができる。

もう1つの考え方が、あえてデジタル化を進めないということだ。プラットフォーム化してそこを基盤とする新たなビジネスが大きく成長しないのであれば、あえてプラットフォームを開放する理由はない。そこで意図的に他社の侵入を阻み防御するという方法を取るというわけだ。

例えば、プリンタビジネスなどはそうなるかもしれない。インクカートリッジなどについては、業界で標準化して1つのプラットフォームとしてエコシステム構築を進めることも考えられると思うが、そこで得られる利益が既存の枠組みでの利益よりも小さくなり、業界そのものが苦しくなることが目に見えている。そういう状況であればあえてプラットフォーム化しないという選択となっているわけだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.