AI時代に最適な設計プロセスをいち早く実現へ、富士通が考える圧倒的な生産性への道:AIが変える設計プロセスの将来像

製造業の設計現場では、設計プロセスの複雑化、規制対応の負担増加、そしてノウハウの属人化といった課題が山積している。一方で生成AIなど先進技術の進歩が著しい中、将来の設計プロセスはどのような在り方を目指すべきだろうか。本記事では、富士通の最新の取り組みと、AIがもたらす設計業務の未来について詳しく解説する。

AIが生産性に圧倒的な差をもたらす時代、競争力を守る設計改革が必須に

製造業の設計業務は、複雑性を増している。製品の高度化や多様化に伴い求められる要件が厳しくなっている他、政府による規制対応や地域ごとの仕様変更への対応なども増えている。一方で、労働人口の減少に伴い設計者の人員不足が深刻化している。また「属人化」した従来の業務スタイルでは技能継承を円滑に進めることは難しく、設計部門を追い詰める要因となってきた。

これらを解決するため、設計部門でもDX(デジタルトランスフォーメーション)が求められている。ただ、設計現場では多くの企業が過去の設計データを蓄積しているものの、それらは適切に整理されておらず、データドリブンな設計へと進展させることができていない。また、設計の上流である企画段階においては、標準化やデジタル化の仕組みそのものがうまく運用されていないケースも多い。

こうした状況について、富士通 クロスインダストリーソリューション事業本部 Advanced Manufacturing事業部 シニアディレクターの足立崇嗣氏は「製造業では、これまでCADの活用やPLMシステムの定着、CAEの活用などを進めてきました。さらに、MBD(Model Based Development)やMBSE(Model Based Systems Engineering)といった設計の前段階の標準化なども進められてきました。これらが徐々に進められてきたわけですが、生成AI(人工知能)の登場によって、AIをどう活用して設計業務を進めるかという課題感に変わってきました。生成AIを取り入れるかどうかで、設計の効率は圧倒的な差がつくこともあり得ます。企業がこの変革に早く適応しなければ、競争力を落とすことにもつながりかねません」と考えを述べる。

生成AIが設計業務にもたらす3つの価値とは

生成AIが設計業務にもたらす価値は、大きく3つのポイントに集約される。1つ目が「エースエンジニアの秘書」としての役割だ。判断やチャレンジをサポートすることで、優秀なエンジニアの働き方そのものを変革するのである。2つ目が「過去資産のモデル化」であり、企業内に蓄積された膨大なドキュメントや設計データを、即座に検索、活用できる環境を構築する。3つ目が「スキルアップのパートナー」としての機能だ。新人エンジニアの育成スピードを飛躍的に向上させ、設計スキルの早期習得を可能にするのである。

「この3つの価値は、生成AIを活用することで圧倒的に進化し、今後極めて重要なポイントになります。特に、企画段階の承認や上流設計の検討に要する時間を大幅に短縮し、設計工程や製造工程における手戻りを大幅に抑えられるようになります。これらの効果だけでも企業の競争力に大きく影響します」と富士通 Advanced Manufacturing事業部の安徳(正しくは旧字体)新之介氏は力を込める。

ただし、設計領域における生成AIの活用は、業務プロセスの変革や組織全体の意識改革が必要となる。「AIは万能ではなく、得意な領域とそうでない領域があります。近いところで使いながら効果を実感することが大切です」(足立氏)

生成AIは、企業内に閉じた情報を学習していない。そのため、企業独自の情報や業務特化の情報について最適な判断を下すことは難しい。設計業務で本当に価値を生み出すためには、業務特化のシステムやデータと最適な生成AIをうまく組み合わせて使える形にシステムを構築していく必要がある。

そこで、富士通では最適な生成AIの選定や組み合わせだけでなく、RAG(Retrieval-Augmented Generation)を活用することで、セキュアな環境下で企業内部の情報を適切に扱える仕組みを構築する。RAGの仕組みでは、AIに対してクローズドなデータを渡すため、AI自体に大規模な学習データを提供することなく機密情報の流出を防ぐことができる。

「富士通のエンジニアが顧客企業の業務をヒアリングし、どのAIをどのように活用すると最も効果が出るのかをサポートします。スピード感を持って、実際の業務に最適化して落とし込むように伴走するのが、富士通の役割です」と足立氏は訴える。

設計業務全域をカバーするエンジニアリング用ワークスペース

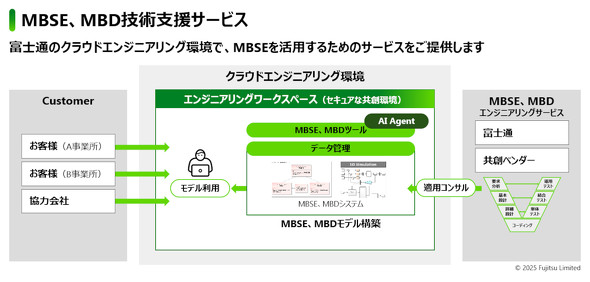

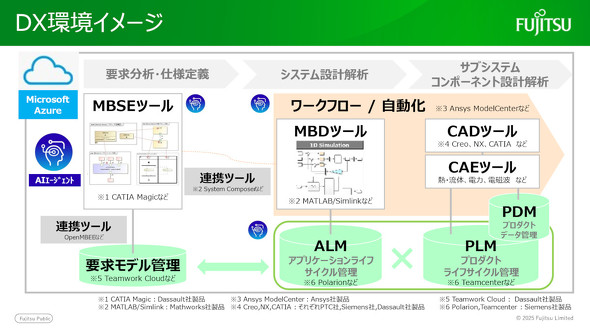

富士通はデジタル化が進む設計開発をデータとAIでレベルアップさせるオファリングを提供する。設計業務におけるAI活用で真価を発揮するためには、生成AIを活用したり、信頼性を確保したりするために、裏付けとなるデジタル基盤が必要になる。富士通のEngineering Acceleratorは、こうしたシステム面での対応を容易に実現するためのプラットフォームだ。

富士通は、企業が持つ設計ノウハウを活用しながら、セキュアな環境で上流設計業務の効率化を実現するためのプラットフォームを提供する。このプラットフォームでは、セキュアなクラウド環境上でエンジニアリングチェーンに関わるさまざまなアプリケーション群を活用でき、それらをモデルとして連携させ、蓄積したデータもワンソースで活用できる。AIにおいてもこれらのデータを活用しながら、ナレッジグラフやRAG(Retrieval-Augmented Generation)を活用し、設計者がAIを日常的に活用しながら業務を進められる。

「AIがツールを使いながら設計業務をサポートし、エンジニアはそのAIの助けを受けながら作業を進める。これは、AIの技術進化に伴って非常に重要なポイントとなります。クラウド上の環境を活用することで、こうした連携がスムーズに行えるのがEngineering Acceleratorの大きな価値です」と安徳氏は強調する。

設計プロセスでは、多くの部門やパートナー企業が関与する場合も多いが、その点でもEngineering Acceleratorは大きな価値を提供する。「エンジニアリングチェーン全体で一つの基盤にデータを集約することで、円滑な連携を確保できます。個々のベンダーのツールを個別で使用していては、データ共有やそれを基にしたAI活用も制限されてしまい、セキュリティ上の問題も生じてしまいます」と足立氏は述べる。

この仕組みが定着すれば、これまで関連部門との連携に時間を割いていたエースエンジニアが、より創造的に製品を具現化するための意思決定に集中できるようになる。結果として、製品の開発リードタイムを大幅に下げることができ、新製品の市場投入スピードを飛躍的に向上させられる。

「変化の大きな現在だからこそ市場の変化に短い時間で対応する必要があります。設計者がAIと対話しながら設計を進められる環境を構築することで、従来の属人的なノウハウに頼る設計から脱却できます。さらに、AIがモデリングやデータ整理を補完し、そのアウトプットをMBSEやMBD、CAEといった設計ツールにシームレスにインプットすることで、設計プロセス全体のトレーサビリティーも向上します」と安徳氏は語る。

製造業のエンジニアリングチェーンを知り尽くした富士通

生成AIについて、多くのITベンダーが取り組みを進めているが、富士通の強みとして足立氏は「製造業における設計環境への知見」を挙げる。

「富士通は、自社もモノづくりを行っている他、長きにわたり多くの製造業の設計環境の支援を行ってきました。生成AIを真の意味で設計業務の中で生かすためには、最新の生成AI関連技術の知見とともに、設計業務への知見が必須となります。この両面を満たせる企業は世界的に見ても多くはありません」(足立氏)

一方、すでにCADなど業務アプリケーションに生成AIを組み込む動きも進んでいるが、「多くの製造業が1社のアプリケーションで全ての業務を行っているわけではなく、企業間のデータ連携に苦戦するケースも数多くあります。富士通は、各種設計ツールベンダーとの関係もあり、顧客企業の望む形でマルチベンダーの良いところを組み合わせたシステムをワークスペース上に構築することができます。また、AIについても先進の技術を組み合わせられる他、クラウド環境についても、Microsoftなどのクラウドベンダーと協力しながら最適なものを選択できます」と足立氏は強調する。

すでに、AIの活用による企業の設計業務での課題解決の具体例も生まれている。特に、セキュアな環境でAIを活用し、過去の設計文書を整理、分析する取り組みが現在は多いという。「現在は、過去の設計文書をAIに取り込んでデータを整形する活用が増えています。ただし、これを最終目的とするのではなく、次のステップとしてMBDやMBSEとAIを組み合わせるなど、得られたデータを使って設計や解析の業務により深く適用させていくことが重要だと考えています」と安徳氏は述べる。

今後については、まず生成AIを活用したデータ基盤の整備を進める一方、設計業務内でのAI活用の幅を広げていく方針だ。さらに、ユースケースごとにパッケージ化し、より容易に使えるようにソリューションとして提供していく方針だという。

「現在、企業ごとに手探りで進められているニーズが集まりつつあるので、2025年中にはパッケージ化し、企業が選択しやすい形に整備したいと考えています。最終的には、企業が必要な機能を簡単に選べる仕組みを作りたいと考えています」(足立氏)

設計者の業務負荷が高まる一方で、競争力を確保するためには従来の設計プロセスを大きく変える必要があるのは明らかだ。生成AIはその大きな原動力になるのは間違いない。ただ、自社のみでこれらを有効に活用することが難しいのであれば、設計環境と先進技術への理解のある富士通の話を聞いてみてはいかがだろうか。

関連記事

- エンジニアリングチェーンのフルデジタル化がもたらすモノづくりの新たな姿とは

- サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルを両立させるために必要なもの

- Scope3カーボンニュートラル化が求められる時代に何が必要か

- 「環境データを出せ」と言われても何を出せばいいの? ESG経営基盤が必要なワケ

- 「工場の今」を瞬時に把握――データドリブンなモノづくりで変化に強い生産体制を構築

- 製造業の課題をローカル5GとAIで解決、愛媛県が挑む「地域シェア型スマート工場」

- 画像AIで切粉トラブルを検知、工作機械メーカーが取り組む自動化と品質向上への道

- サステナブルでレジリエントな物流が、コロナ禍を支え社会課題を解決する

- 自動車メーカーも悩む“製造現場データの収集”、解決するために必要なもの

- 富士フイルムの最新鋭スマート工場、どうやって実現したのか

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:富士通株式会社

アイティメディア営業企画/制作:MONOist 編集部/掲載内容有効期限:2025年3月28日

富士通 クロスインダストリーソリューション事業本部 Advanced Manufacturing事業部 シニアディレクターの足立崇嗣氏

富士通 クロスインダストリーソリューション事業本部 Advanced Manufacturing事業部 シニアディレクターの足立崇嗣氏 富士通 Advanced Manufacturing事業部の安徳新之介氏

富士通 Advanced Manufacturing事業部の安徳新之介氏

富士通の足立氏(左)と安徳氏(右)

富士通の足立氏(左)と安徳氏(右)