産総研の最新スパコン「ABCI 3.0」の狙いや展望――総括研究主幹の高野氏に聞く:AIとの融合で進化するスパコンの現在地(6)(3/3 ページ)

急速に進化するAI技術との融合により変わりつつあるスーパーコンピュータの現在地を、大学などの公的機関を中心とした最先端のシステムから探る本連載。第6回は、2025年1月に一般提供が始まった産総研の「ABCI 3.0」プロジェクトを推進した高野了成氏のインタビューをお届けする。

データセンターの新しい造り方を提案

―― ABCI 3.0の発表記者会見のときに(2025年1月20日開催)データセンター棟を見学させていただきましたが、フリークーリング(自然冷却)が採用されていることに驚きました(連載第5回の図6を参照)。

高野氏 物流倉庫や工場跡地のように、地面はコンクリートで耐荷重があって、天井は高くてだだっ広いところがあればデータセンターができますよ、というコンセプトでAIデータセンター棟を造っています。日本のように高温多湿の環境で通年フリークーリングで運用するのはかなりチャレンジングなんですけど、ABCI 1.0から採用し、問題なく6年間動いたことを示せたことは大きな成果と考えています。研究開発目的であるという割り切りから、設備の冗長化も最小限にとどめているため、民間でそのままコピーできないとは思いますが、全体としてはとてもコストエフェクティブな設備になっています。

GPUクラスタと量子コンピュータを組み合わせた「ABCI-Q」を構築中

―― 産総研では量子コンピュータの「ABCI-Q」の構築も進めているそうですね。

高野氏 実はABCI-Qの方が始めたのは先なんです。量子コンピュータは理論的には汎用的なコンピュータですが、従来のコンピュータと比較してものすごく早くなることが証明されているアルゴリズムってショアのアルゴリズムやグローバーの探索アルゴリズムなどの限られたものしか見つかってないんです。そのため、量子コンピュータをアクセラレータとして使い、従来のコンピュータと適材適所で使い分けるようなことが必要で、そういったハイブリッドなユースケースを作るためのテストベッドがABCI-Qです。量子とAIの組み合わせはこれから面白くなる研究テーマだと考えています。

構成としては、中性原子をベースにした米QuEra Computingの量子コンピュータ、富士通が理化学研究所の協力で開発した超伝導型の量子コンピュータ、東京大学の古澤明先生の研究成果を形にしたOptQCの光量子コンピュータの3つが入ります。これらをNVIDIA H100 Tensorコアを2020基用いたGPUクラスタと組み合わせて計算資源として提供します。ABCI-Qは茨城県筑波市の産総研の敷地内に構築しており、2025年度から順次一般提供していきます。

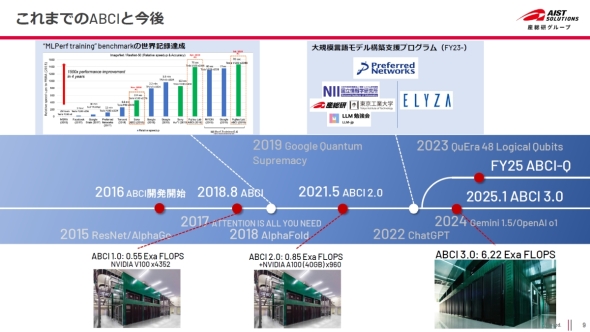

ABCIのこれまでの進化と今後。中央横線の分岐で示されているように、3種類の量子コンピュータとGPUクラスタとで構成される「ABCI-Q」の一般提供を2025年度中に計画している[クリックで拡大] 出所:産総研「ABCI 3.0記者見学会」

―― 今後の利用促進や民間への橋渡しに向けた展望を聞かせてください。

高野氏 基盤モデル、生成AI、マルチモーダルAIなどの最先端AI技術の研究開発、評価、人材育成を目的とした公的な利用に対してABCI 3.0を重点的に提供していきます。具体的な取り組みとしては、データセンター建設やフリークーリングのノウハウは事業者にすでに提供していますし、LLMの開発に関しては、先ほど挙げた「大規模言語モデル構築支援プログラム」やABCI 2.0で進めた「ABCIグランドチャレンジ」みたいな取り組みを踏襲していきたいと考えています。

あと、若手人材の育成という観点では「ミニキャンプ」や「ハッカソン」のようなイベントがとっかかりとしてはいいのかなと思っています。産総研が進めるディープテック分野の若手人材育成事業「覚醒プロジェクト」でもABCIの資源を提供しています。また、2023年4月に産総研の100%出資で設立したAIST Solutionsが、産総研の持つシーズを民間企業とつなげるプロデュース事業を行うなど、取り組みを強化しています。

産総研には、国の産業技術政策に沿った研究開発と社会実装支援を行うミッションがありますので、今回のABCI 3.0や構築中のABCI-Qを通じて、そういった取り組みをさらに進めていきたいと思っています。

―― ありがとうございました。生成AIは人類がこれまで経験したことのないスピードで進化を続けていて、計算基盤の重要性がさらに高まっています。ABCI 3.0から新たな成果が生まれることを期待しています。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

- ≫連載「AIとの融合で進化するスパコンの現在地」バックナンバー

産総研の最新スパコン「ABCI 3.0」が生成AIの研究開発と社会実装を加速する

産総研の最新スパコン「ABCI 3.0」が生成AIの研究開発と社会実装を加速する

急速に進化するAI技術との融合により変わりつつあるスーパーコンピュータの現在地を、大学などの公的機関を中心とした最先端のシステムから探る本連載。第5回は、2025年1月に一般提供を開始した産総研の「ABCI 3.0」を取り上げる。 東大と筑波大のスパコン「Miyabi」はAIで科学を変えていく――JCAHPCの4氏に聞く

東大と筑波大のスパコン「Miyabi」はAIで科学を変えていく――JCAHPCの4氏に聞く

急速に進化するAI技術との融合により変わりつつあるスーパーコンピュータの現在地を、大学などの公的機関を中心とした最先端のシステムから探る本連載。第4回は、「Miyabi」の構築を進めた、最先端共同HPC基盤施設(JCAHPC)の朴泰祐氏、中島研吾氏、塙敏博氏、建部修見氏へのインタビューをお送りする。 東大と筑波大が共同構築した最新スパコン「Miyabi」がAI for Scienceを推進する

東大と筑波大が共同構築した最新スパコン「Miyabi」がAI for Scienceを推進する

急速に進化するAI技術との融合により変わりつつあるスーパーコンピュータの現在地を、大学などの公的機関を中心とした最先端のシステムから探る本連載。第3回は、東京大学と筑波大学が共同で構築した「Miyabi」を紹介する。 東工大のスパコン「TSUBAME」の将来像とは――遠藤教授&野村准教授に聞く

東工大のスパコン「TSUBAME」の将来像とは――遠藤教授&野村准教授に聞く

急速に進化するAI技術との融合により変わりつつあるスーパーコンピュータの現在地を、大学などの公的機関を中心とした最先端のシステムから探る本連載。第2回は、東京工業大学の「TSUBAME 4.0」の構築と運営を担当している同大学 教授の遠藤敏夫氏と准教授の野村哲弘氏のインタビューをお届けする。 東工大「TSUBAME 4.0」は“みんなのスパコン”としてどのような進化を遂げたのか

東工大「TSUBAME 4.0」は“みんなのスパコン”としてどのような進化を遂げたのか

急速に進化するAI技術との融合により変わりつつあるスーパーコンピュータの現在地を、大学などの公的機関を中心とした最先端のシステムから探る本連載。第1回は、2024年4月に稼働を開始した東京工業大学の「TSUBAME 4.0」を取り上げる。

![耐荷重(1m<sub>2</sub>当たり2トン)を確保するためにフリーアクセスフロアは設けずに地盤をそのまま床面としている。冷却水、電源、インターコネクト用光ファイバーなどは全てラックの上部に配管、配線されている[クリックで拡大] 撮影:関行宏](https://image.itmedia.co.jp/mn/articles/2505/12/sp_250512supercomputerinfra06_06.jpg)