世界最大級256量子ビットも道半ば、国産超伝導量子コンピュータは1000量子ビットへ:量子コンピュータ(1/2 ページ)

富士通と理化学研究所(理研)は、世界最大級となる256量子ビットの超伝導量子コンピュータを開発したと発表した。外部ユーザーに提供される超伝導量子コンピュータとして「世界最大級」とする。

富士通と理化学研究所(以下、理研)は2025年4月25日、「理研RQC-富士通連携センター」(埼玉県和光市)で会見を開き、世界最大級となる256量子ビットの超伝導量子コンピュータを開発したと発表した。外部ユーザーに提供される超伝導量子コンピュータとして「世界最大級」とする。

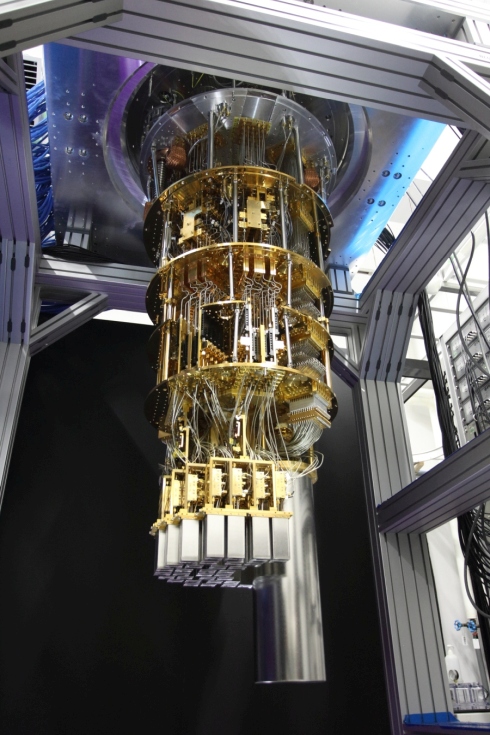

富士通と理研が共同で開発した256量子ビットの超伝導量子コンピュータ(高真空を維持する密閉カバーを外した状態)。全体が極低温を維持するための希釈冷凍機を構成しており、下のステージにいくほど温度が低くなる。右下の円筒状の磁気シールド内に量子チップが収められていて、およそ−273.13℃(20mK)まで冷やされる。理研RQC-富士通連携センター内に設置[クリックで拡大] 撮影:関行宏

2023年に両者が開発し外部に提供してきた64量子ビットの超伝導量子コンピュータに比べて量子ビット数を4倍に増やしたのが特徴で、2026年度の完成を目標に両者が進めている1000量子ビット級に向けた重要なマイルストーンの一つと位置付ける。なお、富士通によれば、実用レベルの計算問題を解くには少なくとも6万程度の物理量子ビットが必要※)であり、実用化への道のりはまだ長いのが実状だ。

※)誤り耐性量子コンピュータ(FTQC)において、一般のコンピュータで5年を要する物質のエネルギー推定計算を10時間で実行するために必要な物理量子ビット数の推定値。

会見の登壇者。左から、富士通 富士通研究所フェロー 兼 量子研究所所長 兼 理研-RQC富士通連携センター 副連携センター長の佐藤信太郎氏、富士通 執行役員副社長 CTO システムプラットフォーム担当のヴィヴェック・マハジャン(Vivek Mahajan)氏、理化学研究所 理事の川崎(正しくはたつさき)雅司氏、理化学研究所 量子コンピュータ研究センター センター長の中村泰信氏[クリックで拡大] 撮影:関行宏

エラー訂正技術やアプリケーション開発に期待

富士通で量子コンピュータの研究開発を主導する富士通 富士通研究所フェロー 兼 量子研究所所長 兼 理研-RQC富士通連携センター 副連携センター長の佐藤信太郎氏は、256量子ビットの超伝導量子コンピュータを開発した意義を2つを挙げた。1つは、FTQC(Fault-Tolerant Quantum Computer:誤り耐性量子コンピュータ)の実現に向けた量子エラーの訂正実験の拡大である。

量子コンピュータの大きな課題が量子ビットで発生するエラーであり、結果として演算結果に誤りを含んでしまう。誤りのない結果を得るには、物理量子ビットを数万以上に増やすとともに、複数の物理量子ビットを用いてひとつの論理量子ビットを表現するエラー訂正技術が必要になる。

今回、量子ビット数が64から256に増えたことで、エラー訂正アルゴリズムの実装評価を進めやすくなると考えられ、佐藤氏は研究の加速に期待を示した。

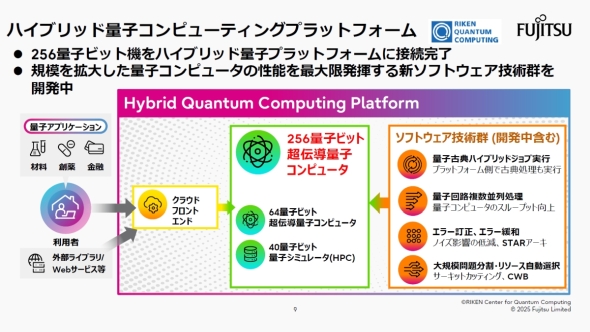

もう1つの意義がアプリケーション開発を含めた利用の促進である。富士通は、2023年に開発した64量子ビットの超伝導量子コンピュータと、同社のスパコンノード「PRIMEHPC FX700」を1024台並べて構成した量子コンピュータシミュレーター(40量子ビット相当)とを連携させた「ハイブリッド量子コンピューティングプラットフォーム」を提供しているが、このプラットフォームに新たに256量子ビットの超伝導量子コンピュータを接続し、2025年度第1四半期中に企業や研究機関に提供を開始する計画である。

FTQCはまだ実現されていないため結果に誤りが含まれる可能性はあるが、量子コンピューティングによって大幅な高速化が見込まれる金融、創薬、材料などのアプリケーションに加え「さらに利用が広がることで新しいアプリケーションが見つかるかもしれない」と佐藤氏は期待を寄せる。また、理研 量子コンピュータ研究センター センター長の中村泰信氏も「装置の台数が増えることが重要で、それだけ研究のスピードを上げられる」と述べた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

![FTQC(誤り耐性量子コンピュータ)の実現に向けて、量子ビットのエラー訂正アルゴリズムの開発や実験を加速していく。一つのアイデアとして、配置を回転させた量子チップを用意することで符号距離11までのエラー訂正を実現できる可能性があり、今後検証していきたい考えだ(図内右)[クリックで拡大] 出所:富士通](https://image.itmedia.co.jp/mn/articles/2504/28/sp_250428fujitsu_riken_03.jpg)