AMにおける戦略的パートナーシップと2025年版3Dプリンティングツールを発表:3Dプリンタニュース

Materialiseは、RaplasやOne Click Metalとの戦略的パートナーシップと、2025年版「Magics」のリリースを発表した。航空宇宙、医療、自動車分野などでのAMの活用を推進する。

Materialiseは2025年4月8日(現地時間)、RaplasやOne Click Metalとの戦略的パートナーシップと、2025年版「Magics」のリリースを発表した。航空宇宙、医療、自動車分野などでのAM(アディティブマニュファクチャリング)の活用を推進する。

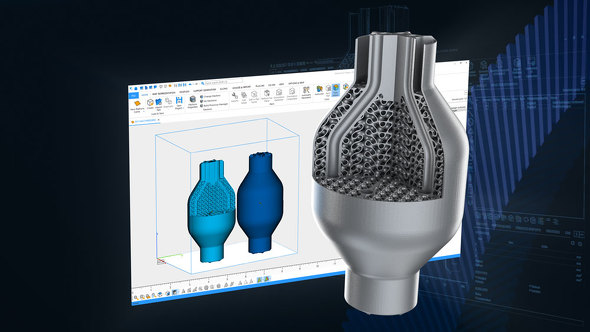

同年5月にリリース予定の最新版のMagicsでは、nTopのImplicit(インプリシット)モデリング機能を統合。メッシュ変換をしなくてもImplicitモデルをシームレスに処理できるため、複雑なパーツの造形準備時間を短縮する。また、Materialiseのソフトウェア「Build Processor」の高度なスライス機能を組み合わせることで、データ量やメモリ要件が課題となり造形できなかった複雑なパーツの設計、造形が可能になった。

他にBREP処理機能を拡張しており、Magics上でネイティブなCADジオメトリを直接扱えるようになった。計測や壁厚分析、ネスティング(3D自動配置)、STEPファイルのエクスポートなど高度な機能に対応し、CAMやCADソフトウェアとシームレスに統合できる。

3D造形では、総コストのうち4〜6割を後処理加工が占めるが、Magicsはパーツコストの最適化を図った。パーツ置き換え時にサポートを複製し、設計の反復作業を効率化する量産試作向けの機能や、サポートを最小化して後処理加工を軽減しつつ高品質な造形を実現できる、LPBFなどに適した機能を備える。

効率的なワークフローに向けて、押し出し操作は処理速度が70%、抜き穴作成は同50%向上している。ビデオメモリ使用量は、メッシュパーツの表示で最大40%削減した。

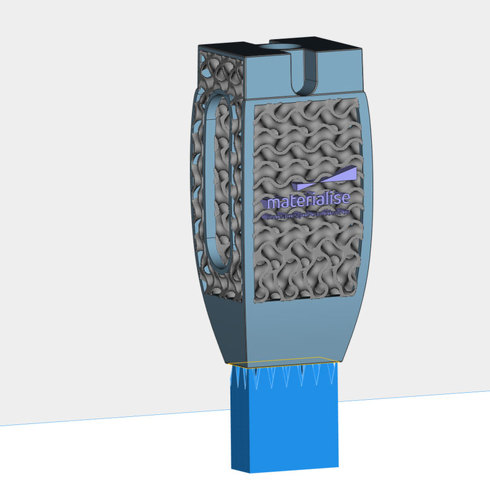

さらに同社は、Raplas、One Click Metalとの協業を通じて、次世代型Build Processorを2種類発表した。SLA装置と樹脂材料の製造に実績を持つRaplasとは、量産向けのAMで樹脂ベースの「Raplas NextGen Build Processor」を発表している。

同年3月には、One Click MetalとのBuild Processor統合を発表。統合により、スタートアップ企業から既存の製造業まで中規模の産業に対し、柔軟で拡張性のあるAMの選択肢を提供する。ユーザーは生産プロセスをより細かく管理し、作業効率を高めながら、高品質な製品を製造できるようになる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

コロナ禍で生まれた3Dプリンタ活用の流れが、デジタル製造を加速

コロナ禍で生まれた3Dプリンタ活用の流れが、デジタル製造を加速

コロナ禍で、あらためてその価値が再認識された3Dプリンティング/アディティブマニュファクチャリング。ニューノーマルの時代に向け、部品調達先や生産拠点の分散化の流れが加速していく中、サプライチェーンに回復力と柔軟性をもたらす存在として、その活用に大きな期待が寄せられている。2021年以降その動きはさらに加速し、産業界におけるデジタル製造の発展を後押ししていくとみられる。 3Dプリンタの可能性を引き上げる材料×構造、メカニカル・メタマテリアルに注目

3Dプリンタの可能性を引き上げる材料×構造、メカニカル・メタマテリアルに注目

単なる試作やパーツ製作の範囲を超えたさらなる3Dプリンタ活用のためには、「造形方式」「材料」「構造」の3つの進化が不可欠。これら要素が掛け合わさることで、一体どのようなことが実現可能となるのか。本稿では“材料×構造”の視点から、2020年以降で見えてくるであろう景色を想像してみたい。 いまさら聞けない 3Dプリンタ入門

いまさら聞けない 3Dプリンタ入門

「3Dプリンタ」とは何ですか? と人にたずねられたとき、あなたは正しく説明できますか。本稿では、今話題の3Dプリンタについて、誕生の歴史から、種類や方式、取り巻く環境、将来性などを分かりやすく解説します。 「単なる試作機器や製造設備で終わらせないためには?」――今、求められる3Dプリンタの真価と進化

「単なる試作機器や製造設備で終わらせないためには?」――今、求められる3Dプリンタの真価と進化

作られるモノ(対象)のイメージを変えないまま、従来通り、試作機器や製造設備として使っているだけでは、3Dプリンタの可能性はこれ以上広がらない。特に“カタチ”のプリントだけでなく、ITとも連動する“機能”のプリントへ歩みを進めなければ先はない。3Dプリンタブームが落ち着きを見せ、一般消費者も過度な期待から冷静な目で今後の動向を見守っている。こうした現状の中、慶應義塾大学 環境情報学部 准教授の田中浩也氏は、3Dプリンタ/3Dデータの新たな利活用に向けた、次なる取り組みを着々と始めている。 3Dプリンティングの未来は明るい、今こそデジタル製造の世界へ踏み出すとき

3Dプリンティングの未来は明るい、今こそデジタル製造の世界へ踏み出すとき

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、サプライチェーンが断絶し、生産調整や工場の稼働停止、一斉休業を余儀なくされた企業も少なくない。こうした中、サプライチェーンに回復力と柔軟性をもたらす存在として、あらためて3Dプリンタの価値に注目が集まっている。HP 3Dプリンティング事業 アジア・パシフィックの責任者であるアレックス・ルミエール(Alex Lalumiere)氏と、日本HP 3Dプリンティング事業部 事業部長の秋山仁氏に話を聞いた。 絶対に押さえておきたい、3Dプリンタ活用に欠かせない3Dデータ作成のポイント

絶対に押さえておきたい、3Dプリンタ活用に欠かせない3Dデータ作成のポイント

3Dプリンタや3Dスキャナ、3D CADやCGツールなど、より手軽に安価に利用できるようになってきたデジタルファブリケーション技術に着目し、本格的な設計業務の中で、これらをどのように活用すべきかを提示する連載。第4回は、3Dプリンタを活用する上で欠かせない「3Dデータ」に着目し、3Dデータ作成の注意点や知っておきたい基礎知識について解説する。