日本の汎用ロボット開発の起爆剤となるか、基盤モデル構築目指すAIRoAが発足:ロボット開発ニュース(2/2 ページ)

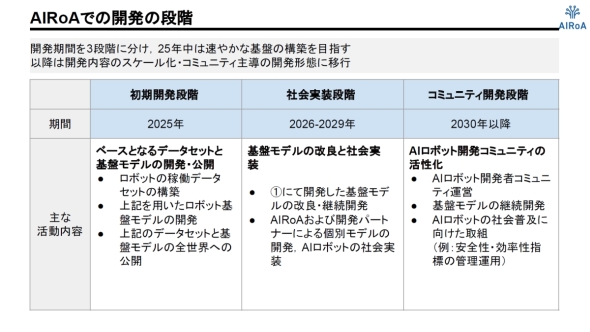

AIロボット協会(AIRoA)が設立の背景や今後の活動内容について説明。立ち上げ1年目となる2025年度は、初期開発段階としてAIロボット開発のベースとなる基盤モデルの開発と公開を行い、2026〜2029年度にこの基盤モデルの改良と社会実装を進めながら、2030年度以降に開発コミュニティーによるAIロボットの社会普及に移行していくことを目指す。

数万時間分のデータセットでロボット基盤モデルをコンペティションで開発

AIRoAは、2025年度の初期開発段階、2026〜2029年度の社会実装段階、2030年度以降のコミュニティー開発段階の3段階に分けて進めていく方針である。

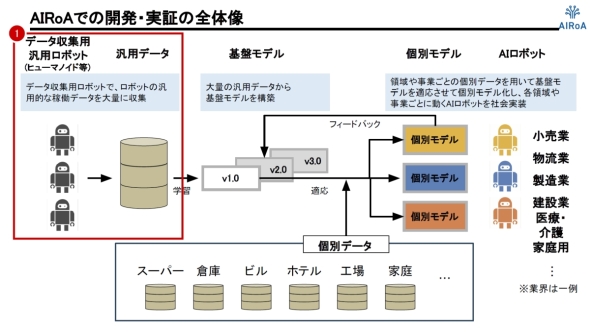

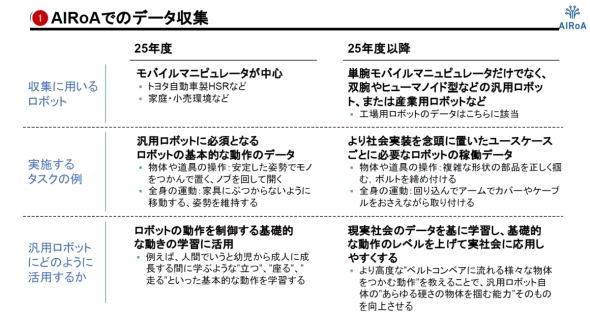

足元の2025年度における初期開発段階で行うのは、ベースとなるデータセットと基盤モデルの開発/公開である。正会員でありトヨタ自動車の「HSR(Human Support Robot)」などを用いた単腕のモバイルマニュピレーターを中心に、汎用ロボットに必須となるロボットの基本的な動作のデータを収集して、ロボットの動作を制御する基礎的な動きの学習に活用する。

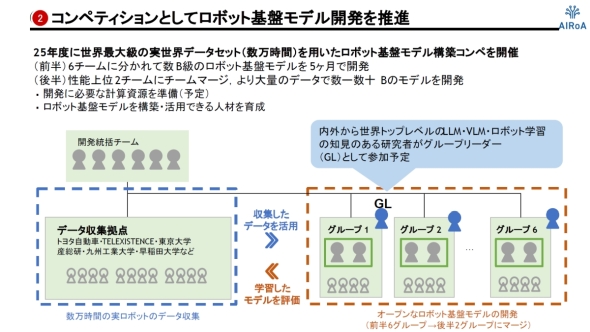

データ収集の拠点としては、トヨタ自動車やTelexistence、東京大学、産業技術総合研究所、九州工業大学、早稲田大学などを想定しており、2025年度の早い段階で数万時間の実世界データセットをそろえる方針である。この実世界データセットを用いた基盤モデルの開発はコンペティション形式で実施する。前半の5カ月は、6チームに分かれてパラメーター数が数十億(数B)級のロボット基盤モデルを5カ月で開発した後、鋼板は性能上位の2チームに6チームのメンバーを統合して、より大量のデータを用いて数十億〜数百億(数B〜数十B)級のロボット基盤モデルを開発する。尾形氏は「これまで日本国内でこれだけ本格的なデータ収集とロボット基盤モデルの開発は行われたことはない。コンペティション形式のよって早期に高い性能を持つロボット基盤モデルを開発し、グローバルかつオープンに公開する」と強調する。

2026年度以降は、2025年度の初期開発段階で作り上げた基盤モデルに、双腕やヒューマノイド型などのより汎用的なロボットや産業用ロボットのデータを取り込んで改良を進める。実施するタスクも、より社会実装を念頭に置いたユースケースを想定して行い、汎用ロボットの実社会応用につなげていく考えである。

米中で進むロボット基盤モデルの開発

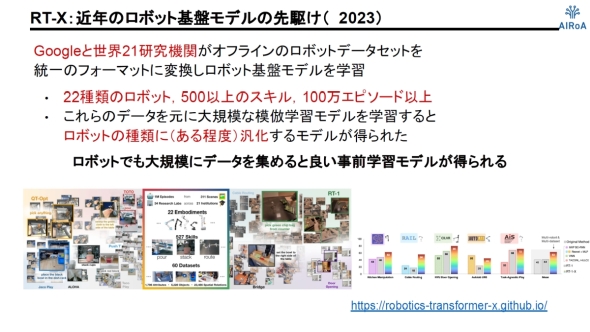

AIRoAが構築を目指す、ロボット基盤モデル開発の先駆けになったのが2023年にGoogleと世界の21の研究機関が参加して行われた「RT-X」である。

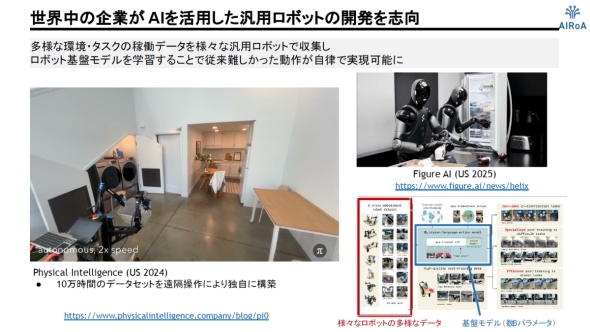

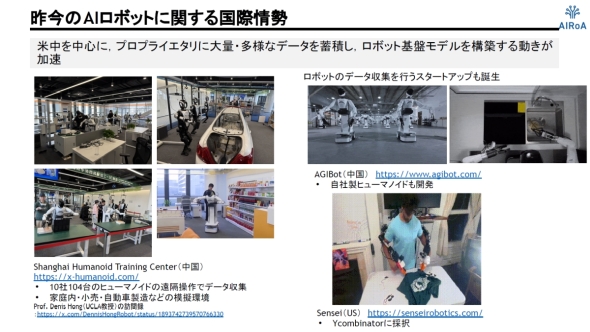

これをきっかけに、世界中の企業がAIを活用した汎用ロボットの開発を志向するようになっている。ただし、それらの取り組みはオープンではなくプロプライエタリであり、個社の成果にとどまっている。

AIRoAは、汎用ロボットの開発の促進に貢献する、誰もがアクセス可能なデータエコシステムを構築し、ロボット大国と言われる日本における汎用ロボットの開発と社会実装が進むことを目指している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

AIエージェントの先にある「物理世界で自律作業をするロボット」の世界

AIエージェントの先にある「物理世界で自律作業をするロボット」の世界

フィジカルAI時代に今から備えておくべきです。 ROSのAIエージェント「RAI」を使って自然言語でアームロボットを制御する

ROSのAIエージェント「RAI」を使って自然言語でアームロボットを制御する

ロボット制御における生成AIの活用に焦点を当て、前後編に分けて解説する。後編では、ROSのAIエージェントライブラリ「RAI」の概要と、RAIを用いた生成AIによるアームロボット制御の事例を解説する。 ロボットに生成AIを適用すると何ができるのか、課題は何なのか

ロボットに生成AIを適用すると何ができるのか、課題は何なのか

ロボット制御における生成AIの活用に焦点を当て、前後編に分けて解説する。前編では、生成AIの概要とロボット制御への影響について解説し、ROSにおける生成AI活用の現状について述べる。 Boston Dynamics創業者が語る ロボットづくりの本質

Boston Dynamics創業者が語る ロボットづくりの本質

Boston Dynamicsの創業者であるマーク・レイバート氏が、ダッソー・システムズ主催の「3DEXPERIENCE World 2025」の基調講演に登壇。自身が歩んできたロボット開発における探究の道のりや、ロボットづくりの本質について語った。 NVIDIAが人型ロボット開発を加速、「Apple Vision Pro」の遠隔操作データを活用

NVIDIAが人型ロボット開発を加速、「Apple Vision Pro」の遠隔操作データを活用

NVIDIAは、コンピュータグラフィックスのイベント「SIGGRAPH 2024」において、同社の3Dコラボレーション/シミュレーション基盤である「NVIDIA Omniverse」とロボット開発基盤「NVIDIA Isaac」をベースに人型ロボット開発を容易にするソリューションを発表した。 NVIDIAの新アーキテクチャ「Blackwell」は生成AI特化、汎用人型ロボットにも適用

NVIDIAの新アーキテクチャ「Blackwell」は生成AI特化、汎用人型ロボットにも適用

NVIDIAは「GTC 2024」において、新たなGPUアーキテクチャ「Blackwell」を発表。AI処理性能で前世代アーキテクチャ「Hopper」の5倍となる20PFLOPSを達成。生成AIの処理性能向上にも注力しており、Hopperと比べて学習で4倍、推論実行で30倍、消費電力当たりの処理性能で25倍となっている。