SDVに向け不足する組み込みソフトエンジニア、Linux FoundationとJASAが育成へ:組み込みイベントレポート

Linux FoundationとJASAがウェビナー「組込みシステムでのOSSの潮流とSoftware Defined時代に求められるソフトウェアエンジニア像」を開催。冒頭の講演「世界はOSSでできている」では、自動車をはじめとする国内製造業において組み込みソフトウェアエンジニアが果たす重要性について訴えた。

Linux FoundationとJASA(組込みシステム技術協会)は2025年3月12日、オンラインでウェビナー「組込みシステムでのOSSの潮流とSoftware Defined時代に求められるソフトウェアエンジニア像」を開催した。冒頭の講演「世界はOSSでできている」では、Linux Foundation 日本代表の福安徳晃氏と、サイバートラスト 副社長執行役員でJASA 理事・副会長の佐野勝大氏が登壇し、自動車をはじめとする国内製造業において組み込みソフトウェアエンジニアが果たす重要性について訴えた。

自動車開発においてソフトウェアの果たす役割は加速度的に大きくなっており、ソフトウェアによって機能や価値を定義するSDV(ソフトウェアディファインドビークル)という言葉も広く用いられるようになっている。

これまで自動車で用いられるソフトウェアといえば、走る/曲がる/止まるといった機能と関わる制御システム向けの組み込みソフトウェアが中核を担ってきた。しかしSDVにおいては、OTA(Over the Air)による無線でのソフトウェアアップデートや、自動運転技術などとの関わりを含めてクラウドとの連携が必要になってくる。組み込みソフトウェアエンジニアがこれまであまり関わりを持たなかった、いわゆるクラウドネイティブなソフトウェア開発との融合が求められているのだ。そしてこのトレンドは自動車分野だけにとどまるものではなく、工作機械や製造装置などの産業機器分野でも同様の傾向になっている。

Linux Foundationの福安氏は「モダンなソフトウェア開発では、Linuxに代表されるOSS(オープンソースソフトウェア)がコード全体の9割を占めるようになっている。国内の基幹産業である自動車でも同様の傾向であり、IVI(車載情報機器)のOSとしてLinuxが支配的になっている。SDV時代に入っても、さらにソフトウェアドリブン、オープンソースドリブンになっていくだろう」と語る。

このような状況下で自動車業界も強くソフトウェア人材を求めている。福安氏は、トヨタ自動車が国内IT企業の拠点が集中する南武線沿線で展開したソフトウェア人材募集の駅広告や、ホンダが業界不問でソフトウェア人材を募る広告などを紹介。「自動車の価値を高めるためにソフトウェア人材が必要な一方で、なかなか充足できないことが課題になっている」(同氏)とした。

ITと組み込みの垣根を超えたフルスタックエンジニアの育成が急務

このように、自動車業界を中心に実際に国内製造業では組み込みソフトウェアエンジニアの不足が深刻化しているのが実情だ。JASAの佐野氏は「自動車のSDVだけでなく、無線通信のvRAN(仮想無線ネットワーク)におけるAI(人工知能)活用など、ソフトウェアディファインドな世界は広がっている。このソフトウェアディファインドな時代に向けて、ITシステムと組み込みシステムの垣根を超えたフルスタックエンジニアの育成が急務だ」と強調する。

一説によると、社会をデジタル化する上で人口の少なくとも1%、できれば3%くらいのソフトウェアエンジニアが必要になるとされている。この考え方に基づくと、2030年に必要とされる国内のソフトウェアエンジニア数は約170万人で、現在のペースでは約40〜80万人が不足する見込みだ。ソフトウェアエンジニア全体に対する組み込みソフトウェアエンジニアの比率は約10%といわれており、2030年に全体と同程度の人材不足に陥る可能性が高い。「特にクラウドとエッジをフルスタックでこなせるオープンソース系エンジニアが非常に重要になると考えている」(佐野氏)という。

国内の組み込みソフトウェア業界では、1990年代後半からLinuxの採用が始まったものの、LinuxをはじめとするOSSの利用が広がったのはここ数年のことだ。例えば、ハイエンドの組み込み機器のOSとしてこれまではWindowsの採用が多かったが、近年はLinuxの採用が急速に進んでおりWindowsとの逆転現象が起きている。佐野氏は「2025年中に、ハイエンドの組み込み機器ではLinuxの採用が7割近くまで伸びるだろう。また、リアルタイムOSが用いられる組み込み機器でもLinuxが採用されるようになっている」と述べる。

しかし、LinuxなどのOSSを用いたソフトウェア開発に対応できる組み込みソフウェアエンジニアの増加は需要に対して追い付いておらず、常に不足している状況だ。

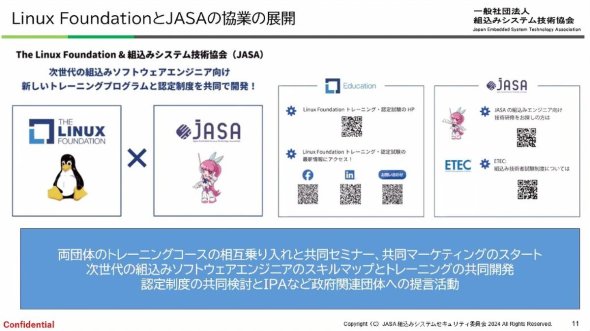

そこでLinux FoundationとJASAは2024年11月、国内における組み込みソフトウェアエンジニアの育成とスキル向上を目的とした教育分野での協業に関するMoU(基本合意書)を締結した。両組織とも、これまでソフトウェアエンジニアを育成するプログラムや認定制度などを展開してきたが、今回のMoUに基づいて両組織の強みを生かした新たな組み込みソフトウェアエンジニア育成スキームを構築する。

2025年度は、Linux Foundationが持つLinuxおよびOSSに関する専門知識、JASAが持つ組み込みシステム技術に特化した教育/啓発プログラムと国内での豊富なネットワーク/産学官連携のノウハウを融合し、次世代の組み込みソフトウェアエンジニア向けの新たなトレーニングプログラムと認定制度の共同開発を進める。佐野氏は「国内の組み込み業界でOSSを学びたいと考える方に活用していただけるよう両組織で検討を進めているところだ。正式発表できる段階になれば広くお知らせできるようにしたい」と述べている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

SDVにおけるソフトウェアの「インテグレーション」について考えてみる

SDVにおけるソフトウェアの「インテグレーション」について考えてみる

車載ソフトウェアを扱う上で既に必要不可欠なものとなっているAUTOSAR。このAUTOSARを「使いこなす」にはどうすればいいのだろうか。連載第35回は、SDVに注目が集まる中で改めて求められている「再利用」や「自動化」に、「インテグレーション」がどう絡んでくるかについて考える。 SDVは日本の車載ソフトウェア開発の慣習を変えるチャンスになる

SDVは日本の車載ソフトウェア開発の慣習を変えるチャンスになる

100年に一度の変革期にさらされている日本の自動車業界が厳しい競争を勝ち抜くための原動力になると見られているのがSDVだ。本連載では、自動車産業においてSDVを推進するキーパーソンのインタビューを掲載していく。第2回は、車載ソフトウェア標準化団体であるAUTOSARの日本地域代表を務める後藤正博氏に話を聞いた。 モビリティDX戦略が目指す「SDVの日系シェア3割」はどうすれば実現できるのか

モビリティDX戦略が目指す「SDVの日系シェア3割」はどうすれば実現できるのか

100年に一度の変革期にさらされている日本の自動車業界が厳しい競争を勝ち抜くための原動力になると見られているのがSDVだ。本連載では、自動車産業においてSDVを推進するキーパーソンのインタビューを掲載していく。第1回は経済産業省が発表した「モビリティDX戦略」でSDV領域を担当した吉本一貴氏に話を聞いた。 自動運転とSDVの時代に向けて、日本の自動車業界は何をすべきか

自動運転とSDVの時代に向けて、日本の自動車業界は何をすべきか

Qt Groupとデジタルハリウッド大学大学院は、「自動運転・無人運転時代における次世代ユーザー体験の実現に向けて ソフトウェアデファインド・ビークル時代のソフトウェア開発と人材育成の新たな展開〜」と題した合同パネルディスカッションを開催した。 ホンダのSDVは2026年から本格展開、ビークルOSと専用ECUを搭載

ホンダのSDVは2026年から本格展開、ビークルOSと専用ECUを搭載

ホンダは電気自動車の「0シリーズ」のプロトタイプ2車種と、搭載予定のビークルOS「ASIMO OS」を発表した。 電機メーカーはSDVをどう見ている? 「メリットは大きい」

電機メーカーはSDVをどう見ている? 「メリットは大きい」

電子情報技術産業協会はSDVに関連した半導体や電子部品の市場見通しを発表した。