関西で初開催、AIの可能性を広げる「AI博覧会 Osaka2025」レポート:組み込みイベントレポート(3/3 ページ)

2025年1月22〜23日にマイドームおおさかで開催された「AI博覧会 OSAKA2025」のレポートをお届けする。今回、関西初開催となったAI博覧会の中から、製造業と関係が深い展示を中心に紹介する。

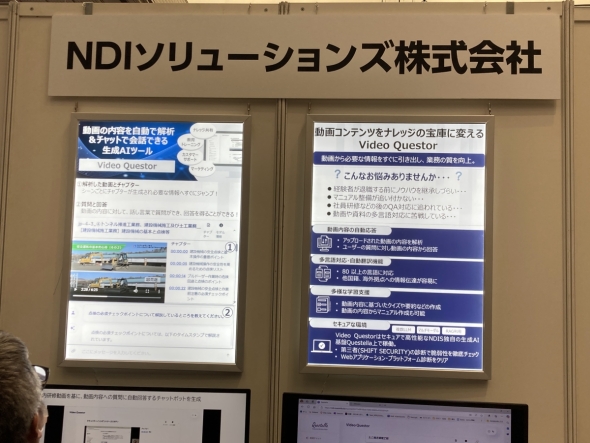

動画解析AIで業務効率を革新――NDIソリューションズ

NDIソリューションズは、AI技術を駆使した多彩なソリューションを提供する企業である。ブースでは、2024年11月にリリースした新サービスの動画解析AIサービス「Video Questor」を展示していた。

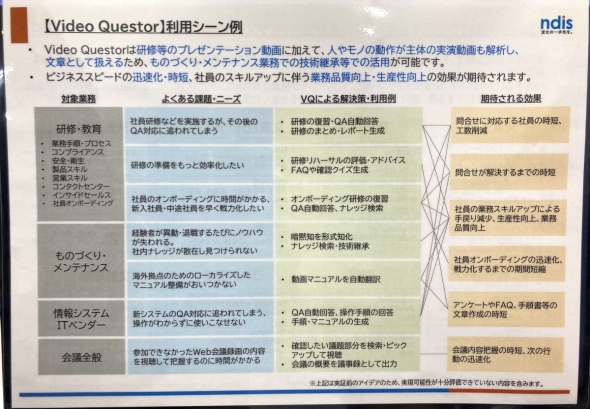

このサービスでは、スマートフォンやビデオカメラで撮影した動画をAIが解析し、文字データとして学習する仕組みを採用。ユーザーが動画内の特定の作業手順や情報を検索すると、関連する動画部分を瞬時に提示する機能を備えている。また、多言語対応により、日本語の動画に対して英語で質問し回答を得るといったことも可能。外国人労働者や海外アウトソーシングを活用する企業にとって、業務効率化の強力なツールとなるという。

さらに、この技術は製造業の技術継承にも応用可能だ。職人が作業手順や注意点を動画と音声で記録すれば、新人作業員はそのデータを基に効率的に技能を習得できる。また、海外の教育動画を取り込み、日本語で要約・質問ができる学習用途の機能も備えているそうだ。

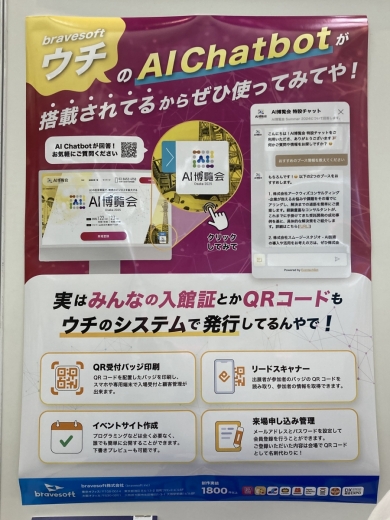

現場の課題をAIで解決――bravesoft

bravesoftは、イベント運営や施設対応に特化したAIソリューションを提供する企業である。同社が手掛けるAIチャットbotは、独自の「RAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)」システムを採用し、特定のデータセットからのみ回答を生成する仕組みを持つ。このシステムにより、クライアントのニーズに合わせた高精度な対応が可能となるという。

例えば、今回のAI博覧会 Osaka2025の公式Webサイトでは、イベント関連の質問に特化したチャットbotが稼働中だが、これもbravesoftのシステムだ。これにより、来場者の疑問を的確に解消し、イベント体験の向上に寄与している。

さらに同社はオーダーメイドのAIソリューションを提供。駅の無人時間帯に駅員の代わりとなるインフォメーションAIや、商業施設向けの案内システムを開発するなど、現場の課題をAIで解決する取り組みを進めている。また、生成AIを活用し、過去の提案書を基に新たな企画書を作成するサービスも手掛けており、企業の業務効率化を支援する新しい取り組みも進行中だという。

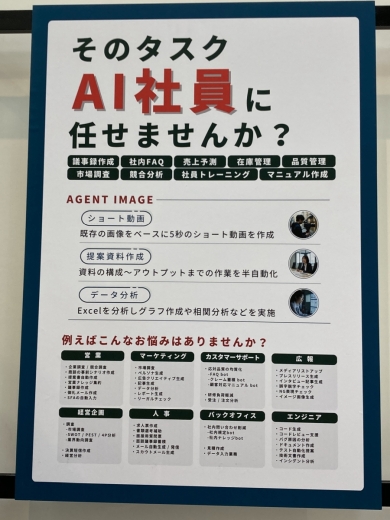

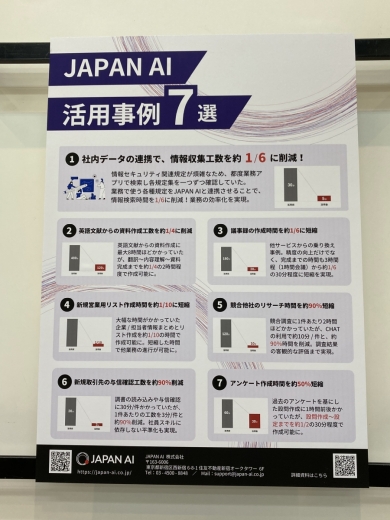

生成AIで企業業務を効率化――Japan AI

Japan AIは、企業向けに生成AIを活用したプラットフォーム「Japan AI」を提供するスタートアップである。同社は2023年4月に広告配信システムを手掛ける親会社ジーニーの子会社として創業し、企業向けの生成AI活用を推進している。

同社は、現在、「ジャパネチャット」「ジャパネスピーチ」「エージェント」の3つの主要プロダクトを展開している。

ジャパネチャットは、社内向け生成AIチャットbotで、企業のデータ(Excel、PDFなど)を取り込んで自動回答や請求書作成を可能にする。ジャパネスピーチは、会議の議事録を自動生成し、話者分離や過去の会議検索機能も搭載されている。これら2つの機能は連携して利用でき、より効率的な業務管理を実現しているそうだ。

また、エージェントは業務フローに応じてAIをカスタマイズできる柔軟性が特徴だ。営業やマーケティングなど、職種ごとに異なるニーズに応じた最適なAIを構築可能であるという。

同社の強みは、親会社グループが持つ豊富な技術リソースと高いセキュリティ基準にある。さらに、ユーザーからのフィードバックを迅速に反映することで、柔軟かつ効率的なソリューションを提供しているそうだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

エッジにも浸透する生成AI、組み込み機器に新たな価値をもたらすか

エッジにも浸透する生成AI、組み込み機器に新たな価値をもたらすか

生成AIが登場して2年以上が経過しエッジへの浸透が始まっている。既にプロセッサやマイコンにおいて「エッジAI」はあって当たり前の機能になっているが、「エッジ生成AI」が視野に入りつつあるのだ。 ついに始まった外観検査と生成AIの融合――画像センシング展2024レポート

ついに始まった外観検査と生成AIの融合――画像センシング展2024レポート

2024年6月12〜14日にパシフィコ横浜で開催された「画像センシング展2024」では、さまざまな画像処理機器やセンシング技術の展示が行われた。特に注目を集めたのが、外観検査との融合が始まった生成AIの活用事例だった。 エッジ生成AIでAI開発費がゼロに、IdeinがOpenAIの「CLIP」活用アプリを発表

エッジ生成AIでAI開発費がゼロに、IdeinがOpenAIの「CLIP」活用アプリを発表

Ideinは、同社のエッジAIプラットフォーム「Actcast」を用いて生成AIモデルの一種である「CLIP」をエッジデバイスに実装し、クラウドと通信することなく簡単なプロンプトを設定するだけで任意の物体を分類できる画像解析アプリ「CLIP on Actcast」を発表した。 RAGとの組み合わせでエッジ生成AIを可能に、NXPがAI開発ソフトに新機能

RAGとの組み合わせでエッジ生成AIを可能に、NXPがAI開発ソフトに新機能

NXPジャパンが無償で提供しているAI/機械学習開発ソフトウェア「eIQ AIソフトウェア」の最新アップデートについて説明。時系列データを基にエッジ機器向けのAIモデルを構築する「eIQ Time Series Studio」と、生成AIのカスタマイズ手法の一つである「RAG」の作成を行える「eIQ GenAIフロー」という2つのエッジAI機能を新たに追加する。 エッジAIで生成AIとのコミュニケーションを円滑に、シャープの「CE-LLM」

エッジAIで生成AIとのコミュニケーションを円滑に、シャープの「CE-LLM」

シャープは、技術展示イベント「SHARP Tech-Day'24」において、開発中のエッジAI技術「CE-LLM」の搭載により生成AIとの自然なコミュニケーションを可能にするウェアラブルデバイス「AIスマートリンク」を披露した。 “エッジ生成AI”に挑む日本発スタートアップ、60TOPSのAI処理性能を8Wで実現

“エッジ生成AI”に挑む日本発スタートアップ、60TOPSのAI処理性能を8Wで実現

生成AIへの注目が集まる中、その生成AIを現場側であるエッジデバイスで動かせるようにしたいというニーズも生まれつつある。この“エッジ生成AI”を可能にするAIアクセラレータとして最大AI処理性能60TOPS、消費電力8Wの「SAKURA-II」を発表したのが、日本発のスタートアップであるエッジコーティックスだ。