基本中のキホン「熱伝導」をおさらいする:CAE解析とExcelを使いながら冷却系設計を自分でやってみる(2)(3/4 ページ)

CAE解析とExcelを使いながら冷却系の設計を“自分でやってみる/できるようになる”ことを目指す連載。連載第2回では、基本中のキホンとなる「熱伝導」についておさらいする。

発熱体内部の温度分布

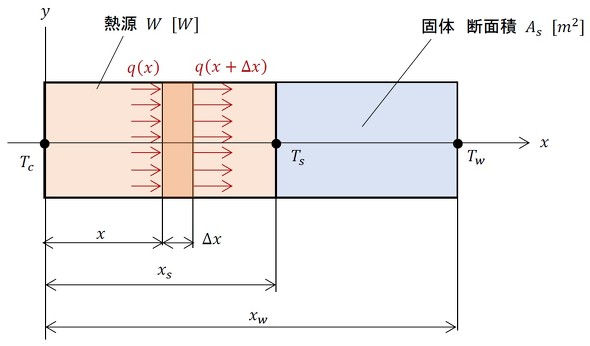

発熱体内部の温度分布を求めましょう。図3の右半分を図5に示します。幅Δxの領域の熱収支を考えます。

熱源の体積は、次の式16で表されますね。

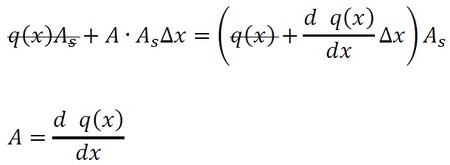

熱源の単位体積当たりの発生熱量Aは、式17となります。

図5の幅Δxの領域の左側から入ってくる全熱量にΔxの領域で発生する熱量を足したものと、右側から出ていく全熱量が等しいと、熱収支は合っていることになります。よって、式18が成立します。

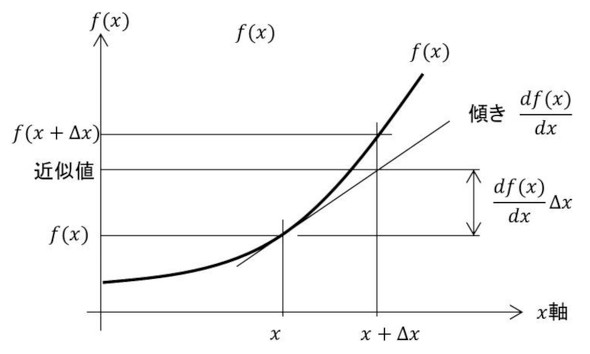

q(x+Δx)の近似値をテイラー展開を使って求めましょう。関数f(x)がaを含む区間でず〜っと微分可能であるとき、式19のように展開できます。

ここでaをxに書き換え、b−aをΔxとすると、式20が出来上ります。

式20を式19に代入します。

図5において、Δxを非常に小さい長さとすると、Δxの2乗以上の項はΔxに比べて無視できるほど小さくなるため、式21右辺の第3項以降は無視することにします。関数f(x)を関数q(x)に書き換えると、q(x+Δx)の近似値は式22となります。

式22は、以前の連載「CAEと計測技術を使った振動・騒音対策」の連載第2回で紹介しました。図にすると図6のようになり、直感的に式22が出てきます。式22の形は今後も頻出するので、頭にたたき込んでいただけると幸いです。

式22を式18に代入して、式を変形していきます。

変数分離形になったので、両辺をxで積分します。

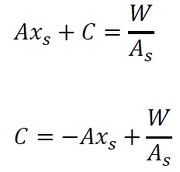

積分定数Cを求めます。発熱体の全発熱量はWなので、x=xsの位置の熱流束は以下でした(式25)。

式24にx=xsを代入し、式24と式25が等しいので、以下のように積分定数Cが求まりました。

そして、式26と式17を式24に代入します。

あっけない式になりましたが、x=0は左右対称なものの中央なので、熱流束はゼロのはずですし、x=xsでの熱流束は式25の通りとなりました。

では、温度分布を求めましょう。フーリエの法則(式8)に式27を代入します。

変数分離形になったので、両辺をxで積分します。

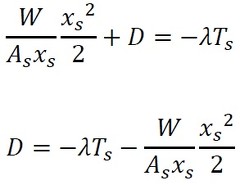

積分定数Dを求めます。x=xsでT=Tsの条件を使います。

式30を式29に代入して変形します。

温度分布が求まりました。2次式(放物線)となりました。図4のような感じですね。

伝熱界面温度Tsは、式15にx=xsを代入すると求まります。最高温度Tcは、式31にx=0を代入すると求まります。流体温度と伝熱界面温度の関係は熱伝達のところで解説します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.