組み込み技術者のためのコンデンサー活用術:今岡通博の俺流!組み込み用語解説(11)(2/2 ページ)

今岡通博氏による、組み込み開発に新しく関わることになった読者に向けた組み込み用語解説の連載コラム。第11回は、組み込み技術者やデジタル技術者が知っておくとよいであろうコンデンサーの活用術を紹介する。

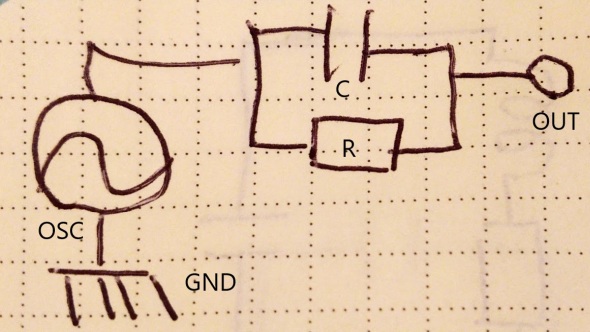

ハイパスフィルター(HPF)

ハイパスフィルターは、低周波成分を除去し高周波の信号を通過させます(図2)。

活用例としては、カップリングコンデンサーとしての直流成分の遮断、音声信号からの低音成分の除去などが挙げられます。

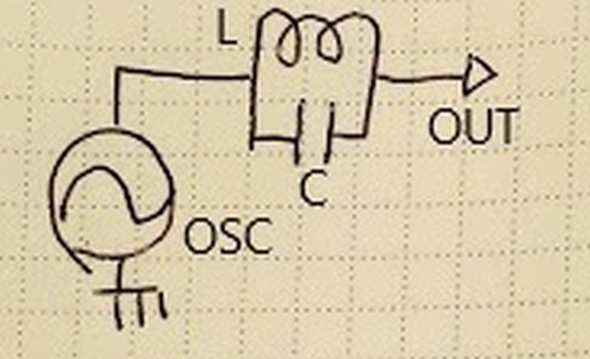

バンドパスフィルター(BPF)

バンドパスフィルターは、特定の周波数帯の信号のみを通過させます(図3)。

図3内のLとCの値を調節することで、特定の周波数に対して共振現象が起こります。共振現象が起こると、Lの両端のインピーダンス(交流回路における抵抗値)が最大になり、OSCからの信号がLC間で遮られることなくCの両端まで届きます。

活用例としては、ラジオのチューニング回路、特定周波数のノイズ除去があります。

バンドストップフィルター(BSF)

バンドストップフィルターは特定の周波数帯の信号を遮断します(図4)。

タイミング回路用コンデンサー

タイミング回路では、電荷を蓄え、放出するコンデンサーの特性を利用することで、時間的な遅延やパルス幅の生成などさまざまな機能を実現できます。

RC回路による遅延回路

コンデンサーに電圧が印加されると、徐々に充電が始まります。この充電時間が遅延時間となります。抵抗値を大きくしたり、容量を大きくしたりすることで、遅延時間を長くすることができます。

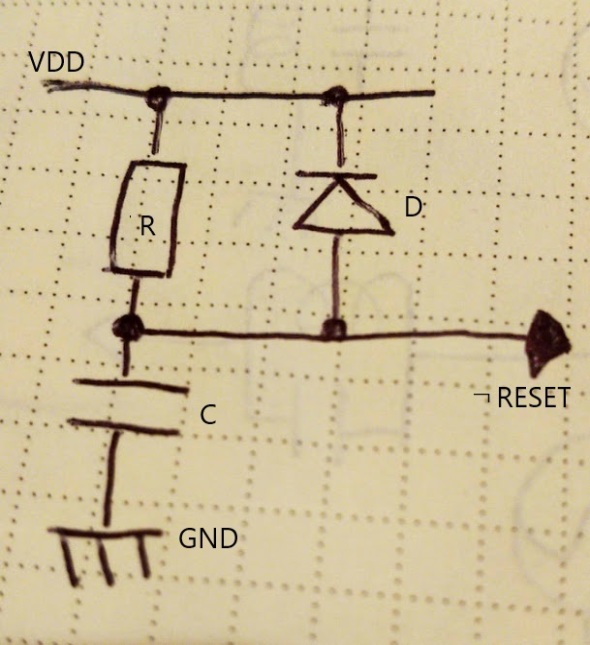

具体例としてマイコンなどで用いられるリセット遅延回路について説明します。

マイコンに接続された電源が投入されてから、電源電圧が安定するまでには少し時間がかかります。それは電源回路の大容量のコンデンサーによるものかもしれませんし、マイコンに接続された周辺機器が全て待機状態になるまでの時間なのかもしれません。多くの場合は、電源投入時から少しの間リセットがかかった状態にすることがよくあります。図5は、そのためのリセット遅延回路です。

電源投入直後はCに電荷がたまっていないためリセットには低電位がかかっています。RESETは負論理ですので、この状態ではリセットがかかった状態なのでマイコンは起動しません。しばらくするとCに電荷が蓄積し、RESETのしきい値の電位を上回るとRESETが外れてマイコンが起動します。

ここで気になるのはダイオード(D)ですが、これは電源を落とした時に機能します。VDDとはいえ、電源をオフにしてしばらくすると電位が0まで落ちます。するとCの電荷がこのダイオードを通して放電されます。

なぜ、このような機能が必要かというと、次回電源投入時にCに電荷がたまっていたとすると、既定のRESETをキープする時間を保てない場合が出てきます。そのため、いつでも安定した起動シーケンスを確保するためにCの電荷は電源投入時にはクリアしておく必要があるのです。

マルチバイブレータ

マルチバイブレータは、コンデンサーが充電と放電を繰り返すことで、矩形波を出力します。抵抗とコンデンサーの値によって、矩形波の周波数を調整できます。活用例としては、周波数発生器やクロック信号の生成などが挙げられます。

コンデンサーの選定

コンデンサーには耐圧という仕様があり、回路の最大電圧よりも高い耐圧のコンデンサーを選択する必要があります。また、使用する誘電体材料などによりさまざまな種類があります。最もポピュラーなのは、セラミックコンデンサーと電解コンデンサーでしょう。セラミックコンデンサーは小容量、電解コンデンサーは大容量の用途で用います。

おわりに

いかがだったでしょうか。ロジックICやCPUなどと比べ地味な存在に見えていたかもしれませんが、実はコンデンサーは電子回路ではそれらよりも大切な存在だということがお分かりになったのではないでしょうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

- ≫連載「今岡通博の俺流!組み込み用語解説」バックナンバー

- ≫連載「注目デバイスで組み込み開発をアップグレード」バックナンバー

マイコンで機械式ロータリーエンコーダーを扱う

マイコンで機械式ロータリーエンコーダーを扱う

今岡通博氏による、組み込み開発に新しく関わることになった読者に向けた組み込み用語解説の連載コラム。第10回は、第7〜9回で取り上げたチャタリング対策を基に、回転動作をマイコンに伝えるデバイスとして広く使われている機械式エンコーダーとマイコンをつなぐプログラムを紹介する。 チャタリング対策を考慮しつつ機械系接点の開閉回数をマイコンに計数させる

チャタリング対策を考慮しつつ機械系接点の開閉回数をマイコンに計数させる

今岡通博氏による、組み込み開発に新しく関わることになった読者に向けた組み込み用語解説の連載コラム。第9回は、第7〜8回で取り上げたチャタリング対策を考慮しつつ、機械系接点の開閉回数をマイコンに計数させるプログラムを紹介する。 チャタリング対策をソフトウェアだけで行う方法

チャタリング対策をソフトウェアだけで行う方法

今岡通博氏による、組み込み開発に新しく関わることになった読者に向けた組み込み用語解説の連載コラム。第8回は、第7回で取り上げた「チャタリング」への対策をソフトウェアだけで行う方法を紹介する。 マイコン入力の大敵「チャタリング」の正体

マイコン入力の大敵「チャタリング」の正体

今岡通博氏による、組み込み開発に新しく関わることになった読者に向けた組み込み用語解説の連載コラム。第7回では、電子回路でメカニカルスイッチを用いる際に起こる「チャタリング」の原因と現象について説明する。