プレッシャーに保身、バイアス……品質不正を招く「負のグループダイナミクス」:品質不正を防ぐ組織風土改革(2)(2/2 ページ)

繰り返される製造業の品質不正問題。解決の鍵は個人ではなく、組織の在り方、「組織風土」の見直しにあります。本連載では品質不正を防ぐために、組織風土を変革することの重要性と具体的な施策をお伝えしていきます。

従業員の行動変容を重視する組織風土変革が主流に

ここで、不祥事が起きた企業の対策について、その変遷を振り返っておきましょう。ここでは、品質不正をはじめとするさまざまなコンプライアンス違反によって、企業が信頼を損なった事案を不祥事としています。

大手企業の不祥事が相次いで発覚した2000年ごろは、「ガバナンス」という言葉が注目されるようになりました。企業は、社内にコンプライアンス部やガバナンス窓口を設置し、顧問弁護士や外部のガバナンス関連企業の力を借りながら、経営の管理体制や内部統制を強化していきました。経営トップが中心となり、「官僚型」とも呼べる対策が進められた時代です。

しかしながら、2010年代に入ると、コンプライアンス違反倒産(コンプライアンス違反が取材により判明した企業の倒産)の件数が徐々に増加しました。そのなかで、「不祥事をなくすためには、組織風土を変革しなければいけない」という機運が企業内で高まっていきます。

その結果、広報部が中心となって全社へのコンプライアンス関連情報の発信力強化が進み、広告代理店やコンサルティング会社の力を借りつつ、ビジョン/バリューブックやポスターなどの広報物を作成したり、ワークショップを開催したりといった取り組みが進みました。「キャンペーン型」とも呼べる対策が増えた時代です。

2020年代に入ると、コンプライアンス違反倒産の数は急増するようになりました。特に2023年は、比較可能な2016年度以降で最多(342件)となり、多くの有名企業による不祥事が世間を揺るがしました。

※参考:帝国データバンク「コンプライアンス違反企業の倒産動向調査(2023年)」

こうした背景から、「いかに一人ひとりの意識や行動を変え、継続的に企業価値を守っていけるか」が経営の重要課題となり、「行動変革型」の組織変革に取り組む企業が増えていきます。従業員の行動変革を促すために、組織風土変革室やサステナビリティ室を設置する動きが目立つようになり、人事部や経営企画部が組織風土変革を主導するようになりました。

従業員の行動変容を促すためには、第一に、企業として望ましい行動を規定する必要があります。そのうえで「なぜ望ましい行動ができないのか?」と、現状の課題を特定し、解決のために複合的な対策を講じていかなければいけません。そのために、当社のような組織人事コンサルティング会社と共に戦略/施策の全体像を設計したり、定期的にサーベイを実施してPDCAを回したり、社内コミュニケーションの活性化を図ったりなど、より長期的かつ大規模なアプローチをする企業が増えています。

行動変容の重要性を、前回同様、人間の体質改善にたとえて考えてみましょう。体質改善をするために、健康に関する動画を見て意識を高めたり、話題の健康本を読んで情報収集したりする人は多いでしょう。ですが、意識の向上や知識の習得にとどまるよりも、体重や筋肉量、食事の栄養バランスなどをモニタリングして課題を特定し、「毎朝30分、ウオーキングをする」「タンパク質を1日に80g摂取する」「毎日8時間以上、睡眠をする」というように、日々の行動/習慣を変えたほうが効果が出やすいのは言うまでもありません。

組織風土変革のための2つのアプローチとは?

繰り返しになりますが、品質不正を防止するためには、組織風土変革が不可欠です。それでは、どのようなアプローチを取れば、組織風土を変革できるでしょうか?

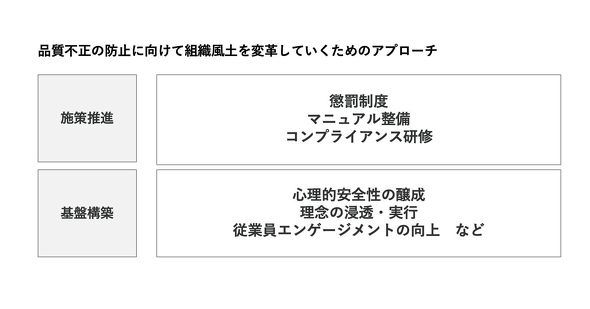

私たちは「基盤構築」と「施策推進」の両面からアプローチすることが重要だと考えています。

基盤構築のアプローチ

長期的に健全な組織風土の醸成を目指すのが、基盤構築のアプローチです。具体的な取り組みとしては、心理的安全性の醸成や理念の浸透、従業員エンゲージメントの向上などが挙げられます。

このアプローチは、施策推進の成果を左右する「土台」であると認識することが重要です。コンプライアンス研修を受けて知識を身に付けても、心理的安全性が低い組織であれば、「それは違う」と声を上げることはできないでしょう。悪しき組織風土が根付いていたら、ガイドラインやマニュアルを整備しても機能しません。基盤構築のアプローチによって強固な「土台」をつくらないと、どんな施策を講じても効果は出にくくなります。

施策推進のアプローチ

施施策推進のアプローチは、具体的な不正対策のことです。前述の通り基盤構築は重要ですが、とはいえ具体的な知識やスキルの習得や、ルールの整備も欠かせません。施策として一般的なのは、懲罰制度やマニュアル整備、コンプライアンス研修などです。

おわりに

品質不正が起きる組織には、無謀な目標設定、過度なプレッシャーや権威バイアス、正常性バイアスなどさまざまな要素からなる「負のグループダイナミクス」があります。こうした負のグループダイナミクスを取り除くためには、組織風土そのものを変革していかなければいけません。施策推進のアプローチを進めている企業は多い一方で、基盤構築のアプローチは忘れられがちです。

次回以降、品質不正を起こさないための、組織の基盤構築について解説していきます。

リンクソシュール

取締役

松田佳子

2009年、新卒でリンクアンドモチベーション入社。採用や育成、組織風土のコンサルティングに従事した後、従業員エンゲージメント向上サービス「モチベーションクラウド」の立ち上げに参画。以降は組織風土改革に特化した事業部の責任者を務める。2024年、リンクイベントプロデュース 代表取締役社長に就任。2025年、リンクコーポレイトコミュニケーションズとの経営統合により現職。戦略設計から社内コミュニケーション施策の企画/制作まで、総合的なサービスを展開。顧客の組織風土変革やビジョン実現を支援している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

- ⇒連載「品質不正を防ぐ組織風土改革」のバックナンバーはこちら

不正の温床になる過剰要求をデジタル化で防ぎ、リードタイムを短縮する方法

不正の温床になる過剰要求をデジタル化で防ぎ、リードタイムを短縮する方法

これまで製造現場のコンプライアンス違反といえば、品質にかかわる不正や不祥事がメインでした。しかし近年、ESG経営やSDGsの広まりから、品質以外の分野でも高度なコンプライアンス要求が生じています。本連載ではコンプライアンスの高度化/複雑化を踏まえ、製造現場が順守すべきコンプライアンスの外延を展望します。 一時凌ぎで終わらない不正対策を、“攻め”の製造データ活用アプローチ

一時凌ぎで終わらない不正対策を、“攻め”の製造データ活用アプローチ

これまで製造現場のコンプライアンス違反といえば、品質にかかわる不正や不祥事がメインでした。しかし近年、ESG経営やSDGsの広まりから、品質以外の分野でも高度なコンプライアンス要求が生じています。本連載ではコンプライアンスの高度化/複雑化を踏まえ、製造現場が順守すべきコンプライアンスの外延を展望します。 製造業の品質保証強化に向けた4つのステップ

製造業の品質保証強化に向けた4つのステップ

高い品質を特徴としてきたはずの国内製造業だが、近年は品質不正や重大インシデントなどの発生が後を絶たない。本連載は、品質管理の枠組みであるトヨタ式TQMと、製造現場での活用が期待されるIoT技術を組み合わせた、DX時代の品質保証強化を狙いとしている。第1回は、その基礎となる「品質保証強化の4つのステップ」について紹介する。 品質不正にもつながるスキル管理のばらつき、デジタル化による可視化で改革を

品質不正にもつながるスキル管理のばらつき、デジタル化による可視化で改革を

多くの製造現場ではスキルマップを作成し、技術者のスキルを見える化、管理、運用する体制を整えている。品質マネジメントの国際規格であるISOの監査などで必要になるためだ。一方で現在、技術者のスキル取得状況を可視化することで、経営戦略の実現や品質不正の防止に役立てようとする動きもあるという。デジタル上でのスキル管理サービスを展開するSkillnote 代表取締役に、国内製造業におけるスキルマネジメントの現状や課題について話を聞いた。 品質問題で「それ、あなたの感想ですよね?」と言われないために

品質問題で「それ、あなたの感想ですよね?」と言われないために

「誰がどう見ても正しいモノづくりであることを証明する」ということが重要になってきます。