URがAI機能開発キットやROS2対応の次世代ソフトウェア、動くワークに追従も:第9回 ロボデックス

ユニバーサルロボットは「第9回 ロボデックス」において、AI(人工知能)を使ったロボットアプリケーションの開発を促進するAI Acceleratorなどを披露した。

ユニバーサルロボットは「Factory Innovation Week 2025」(2025年1月22〜24日、東京ビッグサイト)の構成展の1つである「第9回 ロボデックス」において、AI(人工知能)を使ったロボットアプリケーションの開発を促進するAI Acceleratorなどを披露した。

次世代ソフトウェア「PolyScope X」はROS2に標準対応

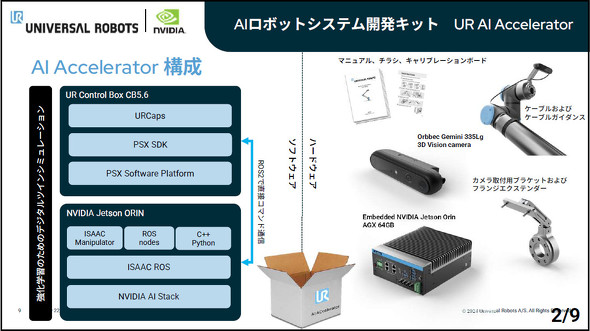

ユニバーサルロボットのAI Acceleratorは、AIをロボットシステムに実装するためのツールキットだ。同社はNVIDIAと協業しており、AIを用いたロボットシステム開発に必要なソフトウェアとハードウェアをパッケージ化した。コンピュータビジョンによる高度な意思決定から、トレーニングモデルから得られるモーションプランニングの強化まで、次世代のロボットシステム開発を可能にする。

「AIを活用したアプリケーションの開発は、単にGPUが搭載されたコンピュータがあればいいのではなく、ロボット特有のパラメータを入力するなど準備に労力が要る。そこで準備の工数を減らし、実際の開発に注力していただくため、必要なコンピュータ、カメラなどの付属品などをセットにしてわれわれから提供することにした」(ユニバーサルロボット シニアマーケティングマネジャー 吉岡孝朗氏)

AI Acceleratorのハードウェアとしては、NVIDIAの「Jetson Orin AGX 65GB」が組み込まれたコンピュータや、Orbbecの3Dステレオカメラ「Gemini 335Lg」がセットになっている他、ユニバーサルロボットの協働ロボットやコントローラーも含んだパッケージも用意している。

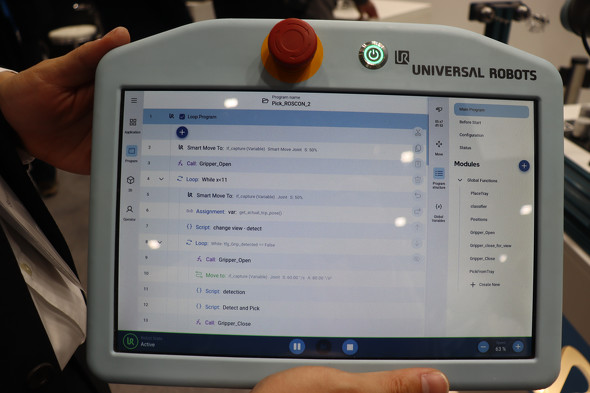

パッケージ内のコントローラーに導入されている、ユニバーサルロボットが次世代の協働ロボットソフトウェアとして開発した「PolyScope X」はROS2に標準対応しており、プログラム中にNVIDIAのIsaacのライブラリやモデルに直接アクセスして実行することも可能だ。

「PolyScope X上でROS2を使ったAIの機能のやりとりができるようになった。コマンドごとにAIの機能をROS2で通信したり、ロボット側で完結できる作業を行ったり、混在できるようになっている」(吉岡氏)

非接触でロボット先端との衝突を防止

SICKの安全システム「End-of-Arm-Safeguard」を使ったデモを披露した。同製品は、ロボットの先端に付ける非接触のセンサーで、ロボット先端のツールやワークと人との衝突を防止する。現場の作業者はロボットのすぐ近くで安全に協働作業を行うことができる。ユニバーサルロボットの協働ロボットに取り付けてすぐに使用できる周辺機器群「UR+」にも認定されている。

フランスのスタートアップであるInboltの3Dビジョンシステムを使った、動くワークの追従デモも行った。同社は独自のAIアルゴリズムで高速画像処理を実現しており、80msecごとに対象物の位置、姿勢を推定してロボットの目標座標を生成。ワークを止めることなく組付けやピック&プレースが可能になる。

ユニバーサルロボットの協働ロボットと同様に、ISO 13849-1のパフォーマンスレベル(PL)d、カテゴリー3に準拠した安全機能を搭載した米国Thomsonの走行軸「Movotrak CTU」とのコラボレーションも紹介した。

ロードセルセンサーが前後に取り付けられており、衝突を検知すると安全に停止する。最大10mまで製作可能で、ユニバーサルロボットで現在、最大の可搬重量35kgの「UR30」も搭載できる。同製品もUR+に認定されている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

協働ロボットを安全柵なく使うために必要な「リスクアセスメント」とは何か

協働ロボットを安全柵なく使うために必要な「リスクアセスメント」とは何か

協働ロボットを用いたアプリケーションに関するガイドライン「ISO/TS15066」に基づき、リスクアセスメントを実施する上での注意点を前編と後編の2回に分けて説明する。 協働ロボットのリスクを低減する国際規格「ISO 12100」「ISO TS 15066」とは

協働ロボットのリスクを低減する国際規格「ISO 12100」「ISO TS 15066」とは

ユニバーサルロボットは2020年5月22日、協働ロボットのリスクアセスメントの進め方を解説するウェビナーを開催。リスクアセスメントの国際規格「ISO 12100」「ISO TS 15066」などを扱った。 協働ロボットが人の隣で働くために行う、ISO/TS15066に基づくリスクアセスメント

協働ロボットが人の隣で働くために行う、ISO/TS15066に基づくリスクアセスメント

協働ロボットを用いたアプリケーションに関するガイドライン「ISO/TS15066」について紹介し、リスクアセスメントを実施する上での注意点を説明する。今回は後編としてISO/TS15066にあるサンプルケースを基により具体的にリスクアセスメントの進め方を紹介する。 事例で振り返る協働ロボットの使いどころ

事例で振り返る協働ロボットの使いどころ

成果が出ないスマートファクトリーの課題を掘り下げ、より多くの製造業が成果を得られるようにするために、考え方を整理し分かりやすく紹介する本連載。第14回では、「使いどころを探すのに苦労する」という声の多い協働ロボットについて、実際の事例をベースに紹介します。 未自動化領域に挑む協働ロボットが自律的にジャガイモを箱詰め

未自動化領域に挑む協働ロボットが自律的にジャガイモを箱詰め

安川電機は「第9回 スマート工場EXPO」において、「MOTOMAN NEXTシリーズ」の協働ロボットを使ったデモンストレーションを披露した。 これでもう怖くない、NACHIがぶつかる前に止まる協働ロボット

これでもう怖くない、NACHIがぶつかる前に止まる協働ロボット

不二越(NACHI)は「第32回日本国際工作機械見本市(JIMTOF 2024)」において、協働ロボットの新製品「MZS05」を披露した。