連載

溶接部の疲労強度(その1):CAEを正しく使い疲労強度計算と有機的につなげる(10)(2/5 ページ)

金属疲労を起こした際にかかる対策コストは膨大なものになる。連載「CAEを正しく使い疲労強度計算と有機的につなげる」では、CAEを正しく使いこなし、その解析結果から疲労破壊の有無を予測するアプローチを解説する。連載第10回は「溶接部の疲労強度」について取り上げる。

簡単な例

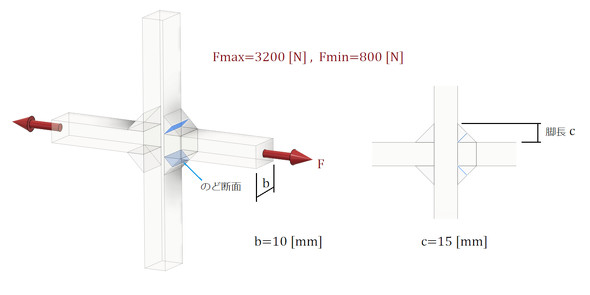

簡単な例を使って強度計算の流れを説明します。この強度計算のことを「公称応力を用いた疲労照査」といいます(参考文献[1])。公称応力を使うので、応力は「力/断面積」です。ルート部(溶接ビード)の断面は図6に示したのど断面です。図6の場合、次式となります(式1)。

図7に止端部の断面を示します。止端部の断面は分かりやすいですね。

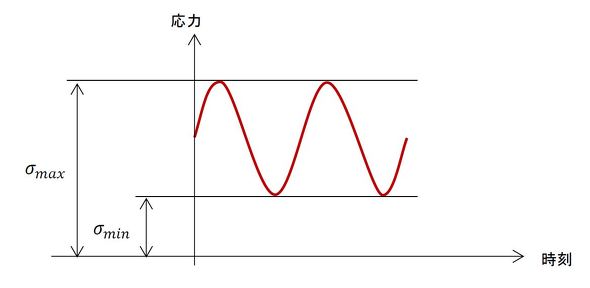

次は、応力レンジです。図8に応力の変化を示します。応力レンジは式2で定義されます。

応力振幅の倍になることに注意が必要です。両振荷重ならばCAE解析で出た応力値を2倍する必要があります(たまに2倍するのを忘れてしまいます)。

では、数値を代入しましょう。図6の寸法を使って、のど断面と止端部の面積は以下の式となります(式3、式4)。

止端部の断面積が小さいので、止端部の評価をします。荷重Fの最大値を3200[N]、最小値を800[N]とすると、止端部の応力レンジは以下となります。

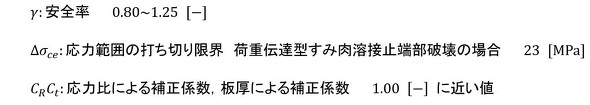

参考文献[1]によると、式6を満足すれば「簡便な疲労照査」は完了です。つまり、疲労破断はしないと判断できます。

式6に数値を代入します。

式6を満足しました。詳細は文献を参照していただくとして、大体こんな感じです。

参考文献:

- [1]日本鋼構造協会|鋼構造物の疲労設計指針・同解説|技報堂出版(2014)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.