東芝が蓄電池システムの充電監視をBLEで無線化、エラー発生率は10年間で1回以下:組み込み開発ニュース(1/2 ページ)

東芝は、工場やプラントなどのインフラなどに用いられる蓄電池システム内の各蓄電池モジュールの充電状態を監視する「充電状態監視」について、BLE(Bluetooth Low Energy)による無線監視が可能なことを実証したと発表した。

東芝は2023年6月22日、工場やプラントなどのインフラなどに用いられる蓄電池システム内の各蓄電池モジュールの充電状態を監視する「充電状態監視」について、BLE(Bluetooth Low Energy)による無線監視が可能なことを実証したと発表した。蓄電池システムの仕様を踏まえた独自の設計により、インフラ向け蓄電池システムの充電状態監視に求められるエラー発生率を有線監視と同じ10年間で1回以下に抑えられることを、実証実験と理論の両面で確認した。BLEという汎用的な無線通信規格を用いて充電状態監視を実現したのは「世界初」(同社)だという。今後も研究開発を進めて、2025年度の実用化を目指す。

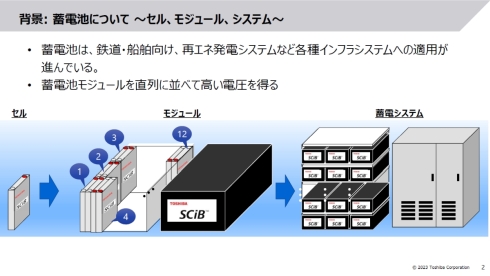

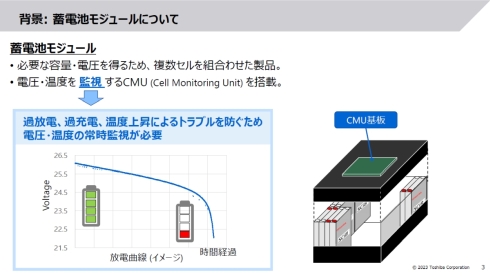

インフラ向け蓄電池システムは、閉空間である金属筐体の内部に組み込んだ20個以上の蓄電池モジュールで構成されるのが一般的だ。蓄電池モジュール自体も複数の電池セルを組み合わせた組電池となっている。

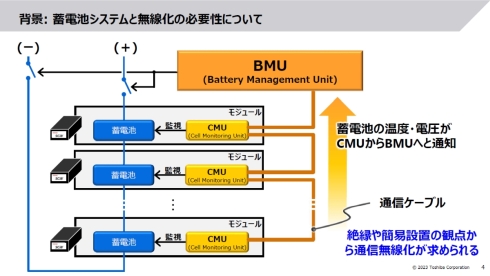

蓄電池システムでは各蓄電池モジュールの電圧と温度を監視/制御するBMU(Battery Management Unit)を、蓄電池モジュールも各電池セルの電圧と温度を監視するCMU(Cell Monitoring Unit)を搭載している。BMUはCMUから得た各蓄電池モジュールの電圧や温度のデータを用いて充電状態監視を行いながら、過放電や過充電、温度上昇といったトラブルの原因が発生しないように制御して大容量の蓄電池システムの安全な稼働を実現している。

有線監視を無線監視に置き換え、通信エラー発生率の高さをどう対処するのか

これまでの蓄電池システムの充電状態監視は、BMUとCMU間のデータ通信を有線接続で行う「有線監視」が一般的だった。今回開発した技術は、BMUとCMU間のデータ通信について、スマートフォンなどでも利用されている汎用的な無線通信規格であるBLEを用いた「無線監視」に置き換えられる点が最大の特徴となっている。

ただし、蓄電池システムの金属筐体内にあるBMUと20個以上の蓄電池モジュールに組み込まれたCMUを無線通信で接続する場合、相互干渉や筐体内での電波反射による影響などで不安定になってしまう。また、複数の蓄電池システムを組み合わせて大規模化する場合には、蓄電池システム間での相互干渉が発生する可能性もある。無線監視を実現する上で最大の課題となるのが、この不安定さに基づく通信エラー発生率の高さである。

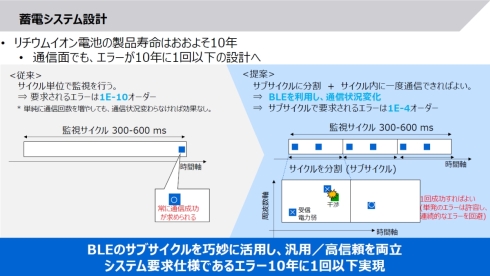

有線監視を用いている蓄電池システムの場合、リチウムイオン電池の製品寿命である10年間の利用期間で通信エラーが1回以下になるように設計することが求められる。有線監視における一般的な監視サイクルは300〜600msで、この監視サイクルの中でBMUとCMU間の通信を1回行う。10年間の利用期間で通信エラーが1回以下を、この監視サイクル1回当たりの通信エラー発生率で換算すると10−10オーダーと極めて小さい値になる。

新たに開発した技術では、無線監視で監視サイクル1回当たり10−10オーダーに匹敵する通信エラー発生率を実現するため「単発的な遅延は許容し、連続的な遅延を防ぐシステムの設計」を考案した。この設計では、BLEが利用周波数である2.4GHz帯において、周波数を高速に切り替えて相互干渉などの影響をできる限り減らす「周波数ホッピング」を利用している。

具体的には、有線監視の監視サイクルである300〜600msを、100〜200msのサブサイクルに3分割し、これら3つのサブサイクルの通信エラーが3連続で起きた場合に通信エラーが起きたと判定し、蓄電モジュールの充放電を止める設計とした。この設計により、無線監視のためのサブサイクル1回当たりに要求される通信エラー発生率は10−4オーダーとかなり条件が緩和される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.