エッジマネジメントサービスが導くIoT活用の成功パターン:PoCの壁を超えろ!新時代のIoT活用戦略(2)(1/2 ページ)

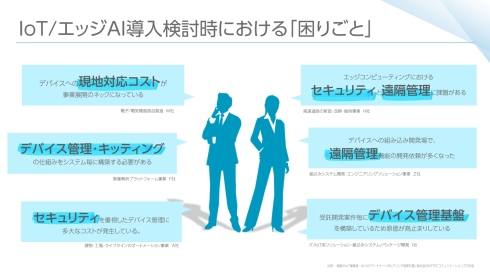

IoT活用は本格化しつつあるがPoC(概念実証)止まりになっている事例も多い。PoCの壁を超えるのに注目を集めているのが「エッジマネジメントサービス」だ。第2回は、具体的なユースケースを想定したエッジマネジメントサービスの導入メリットを掘り下げる。

IoT(モノのインターネット)市場ではエッジコンピューティングの拡大が顕著だ。センサーなどのIoTデバイスから受け取ったデータをIoTゲートウェイなどのエッジデバイスである程度処理してリアルタイム性の高いデータ活用を実現したり、必要なデータのみをクラウドに送信することで通信コスト増や情報漏えいのようなリスクに対処できたりといったメリットがある。一方で、エッジデバイスが増えるほどIoTを活用したシステムやサービスの運用管理のコストと負荷は増大する。

この「運用の壁」を乗り越え、IoTの本格活用を後押しするソリューションとして注目を集めつつあるのがエッジマネジメントサービスだ。そのメリットをさまざまな角度から考察する本連載の第2回目では、具体的なユースケースを想定した導入メリットを掘り下げる。

⇒連載「PoCの壁を超えろ!新時代のIoT活用戦略」バックナンバー

IoTプラットフォームサービスとエッジマネジメントサービスは補完関係

エッジマネジメントサービスの具体的な機能としては、管理対象のデバイス情報の閲覧や追加/削除、遠隔制御、アプリケーションのインストール/更新、ポリシー管理、ポリシーを逸脱した際のアラートなどについて、分かりやすいインタフェースを備えたポータル経由で利用できるようにしたものが多い。既存のVPN(仮想プライベートネットワーク)サービスと連携し、ニーズが高まる閉域IoTに対応したエッジマネジメントサービスも出てきている。

なお、前回の記事では、「AWS IoT Core」のようなメガクラウドのIoTプラットフォームサービスが閉域ネットワークをサポートするようになったことで、閉域IoTの裾野が大きく広がったと説明したが、こうしたサービスはエッジマネジメントサービスと補完的な関係にあるといえる。一般的に、IoTプラットフォームサービスはポータルのような管理インタフェースを備えておらず、APIを組み合わせて何らかのインタフェースを持つサービスに組み込んで使うことを前提としているからだ。

ケース1:最新AIモデルの展開などもオンラインで完結

仮想的なIoTのユースケースを基に、エッジマネジメントサービスの導入メリットを少し具体的に考えてみよう。

まずは、AI(人工知能)ソリューションの開発企業が、エッジAIカメラを使った駐車場管理サービスを提供すると想定する。サービスのユーザーである駐車場の運営企業は、拠点ごとの利用状況をリアルタイムに可視化できる他、利用者の性別、年齢などもAIで判定し、データドリブンな駐車場経営につながるデータとして活用可能だ。

駐車場のエンドユーザー向けには、駐車場のどの区画が空いているかを判断して適切な駐車スペースへ誘導することもできる。その際、カメラで取得したデータはエッジで処理し、画像データそのものはインターネット上にアップロードせず、必要な情報のみ送信することで、利用者のプライバシー保護とセキュリティを担保する。

AIソリューションのユーザー企業が拡大し、地理的に分散した多拠点、例えば北海道から沖縄まで100拠点単位でサービスが利用されるようになれば、各拠点のエッジデバイスをサービス提供事業者の開発エンジニアなどが現地でメンテナンスするという運用は現実的ではなくなってくる。エッジマネジメントサービスは、デバイスを設置するなどの物理的な対応以外であれば、全デバイスをリモートで一元管理できる。エッジデバイスの運用管理コスト最適化という観点でメリットは大きく、開発エンジニアがエッジデバイスのメンテナンスのために出張対応しなければならなくなるといった事態も避けられる。

最新の学習済みAIモデルを全エッジデバイスに展開するなどの作業も、オンラインで自動化できる。従来は、拠点を拡充してエッジデバイスを新設する場合などは、開発エンジニアが現地でデバイスを設置して各種キッティングなども済ませるというフローが一般的だったが、エッジマネジメントサービスを導入すればキッティングはリモート対応が可能になる。総じて、開発者を運用管理業務から解放するという効果が期待できるといえる。開発者がサービスのUX(ユーザー体験)向上や機能改善に集中できる環境を整えられるか否かは、IoT導入で成果を出すための大きなポイントだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.