ルネサスの「RX110」でも動くPOSIX互換の「UNISON RTOS」はウェアラブル向け:リアルタイムOS列伝(24)(2/3 ページ)

IoT(モノのインターネット)市場が拡大する中で、エッジ側の機器制御で重要な役割を果たすことが期待されているリアルタイムOS(RTOS)について解説する本連載。第24回は、POSIX互換のリアルタイムカーネル「Nanoexec」を用いたウェアラブル端末向けRTOS「UNISON RTOS」を紹介する。

プロプライエタリOSとして、手厚いサポートと開発の容易さがウリ

さてそんなUNISON RTOSであるが、最近こそArmの「Cortex-A/M」がメインになってしまったものの、かつては「SH2A」「SH2AFPU」「R32C」「MIPS4K」「SHARC」「Coldfire」「TMS320」「NIOS」「Microblaze」といった32ビットMCU/MPU、DSPなどを幅広くサポートしていた。最新版はバージョン5.5となるが、1つ前の5.4の場合、最小構成ではシステムそのものは20KBフラッシュ/8KB SRAMで動作。一応フルシステム構成の場合、アプリケーション込みでおおむね300KB程度のフラッシュと70KBのSRAM、セキュリティモジュールも加えると400KBのフラッシュと100KBのSRAMといったあたりで、32ビットMCU/MPU向けRTOSのフットプリントとしては十分小さい範囲に入る。

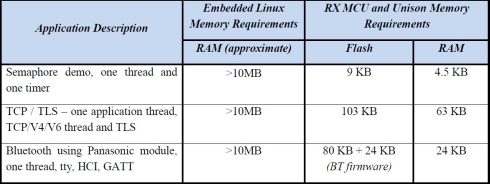

もう少し別の数字を示すと、ルネサスの「RX100シリーズ」を利用した場合の数字がこちら(図3)。RX100シリーズのローエンドと言えば「RX110」になるが、最小構成(フラッシュ8KB/SRAM 8KB)はさすがに無理だが、その上位のフラッシュ16KB/SRAM 8KBなら単体動作が可能。

TCP/TLSなどを使うにはさすがにRX110では無理(最上位でもSRAM 16KBまでしか用意がない)だが、「RX140」なら利用できるし、Bluetoothだけでよければ「RX130」でもいけるとする。

こうしたメモリフットプリントについて数字が出ている一方で、例えば割り込み発生からISR(割り込みサービスルーティン)起動までのレイテンシなどに関しては特に説明がなく、単に“Embedded and real-time”となっているだけである。このあたりはプロプライエタリなOSらしい部分であり、取りあえずお試しキットを使って評価をしてみて、もし性能が足りないとか最悪値保証がほしいという場合は、テクニカルサポート経由でご相談、というシナリオなのだと思う。

このUNISON RTOSのターゲットアプリケーションについては、2017年にはウェアラブル端末に最適というホワイトペーパーを出している(図4)。

これによればMCUとして、STM32L1xx/STM32L4xx/STM32F303(STマイクロ)、RX111/RX231(ルネサス)、TM4C1294NCPDT/TM4C123GH6PMI(TI)、MKL26Z128VLH4(NXP)、DA14581(Dialog)、nRF51822(Nordic)、Apollo1(Ambiq)といった省電力MCUが利用できるようだ。これらに加え、STマイクロのMEMSセンサー6種、ボッシュの圧力センサー、TIのセンサーやWi-Fi/Bluetoothモジュール/BMS/PMIC/etc…、Intersilの照度センサー、Cypressのフラッシュ、パナソニックのBluetoothモジュール、Microchipの6LoWPANモジュールとLCD/LCDコントローラー、LumexのフルカラーLED、u-bloxのGPS/GSMモジュール、RedPineのWi-Fi/Bluetoothモジュールなど、2017年当時こうしたウェアラブル端末に搭載されることの多かった周辺機器類を標準でサポートし、直ちに開発に掛かれるとした。

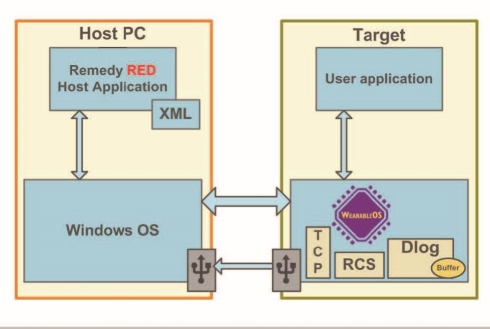

要するに、RTOSとしての性能の高さとか柔軟性、省フットプリント性などを売りにするのではなく、むしろ実際にアプリケーション構築の際のハードウェアの手厚いサポートやアプリケーションの記述の容易さ、開発の簡単さなどを前面に打ち出している格好だ。その開発環境だが、ホストとターゲットをUSBでつなぎ、Remedy RED(Remote control、Event tracing、Data collection)と呼ばれる分析ツールを利用することで開発を容易に行えるとする。

ちなみにRemedy REDは、どちらかといえば開発完了後のテストなどに利用するもので、コード記述そのものは他のIDEを利用するのだが、このIDEとしてはベンダーの純正ツールが利用できる(図5)。例えば、Microchipなら「MPLABX」、TIなら「Tiva Code Composer」、ルネサスだと「e2studio」、NXPは「S32 Design Studio」、STマイクロは「System Workbench」と「STM32Cube」「IAREW」のどれかを選べることになっている。これらのツールにRemedy REDを組み合わせる格好だ。他にも「Remedy Bootloader」や「Remedy RTOS Viewer」なども用意されている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.