Armの次なる2000億個出荷に向けた布石「Arm Total Solutions for IoT」の狙い:Arm最新動向報告(15)(2/3 ページ)

Armの年次イベント「Arm DevSummitの発表内容をピックアップする形で同社の最新動向について報告する本連載。今回は、2021年10月19〜21日にかけて開催された「Arm DevSummit 2021」について、「Arm Total Solutions for IoT」を中心に紹介する。

「SystemReady」のコンセプトはなぜCortex-Mに合わないのか

SystemReadyというかCortex-Aの、それも比較的ハイエンド向けの場合、製造プロセスが限られる関係で、ファウンドリーも限られる。IoT(モノのインターネット)エッジ向けの「Cortex-A33/A35」、あるいはもっと古い「Cortex-A5/A7」クラスであれば、28nmや場合によっては40nmプロセスということも考えられるが、SystemReadyで想定しているような性能と消費電力、実装密度を実現するには16/14/12nmのFinFETでも厳しいものがあり、最低でも7nmクラスになる。

これから狙うのであれば5nmプロセスがターゲットとなる。現状これを提供できるのはTSMCとSamsungのみである。順調に進めば、いずれはIntelもここに加わるかもしれないが、それでもせいぜい3社である。SystemReadyではプロセッサのみならず周辺回路やインターコネクトまで含めて「POP(Processor Optimization Package) IP」の形で提供することでTAT(Turn Around Time)の短縮を図っており、カスタマー(つまりSystemReadyを使ってSoCを構築しようとする顧客)は、差別化機能(ネットワーク向けならパケット処理アクセラレータ、直近のトレンドであればAI(人工知能)向けアクセラレータなど)の設計だけを自分で行い、これらを組み込んでSoCを開発することができる。

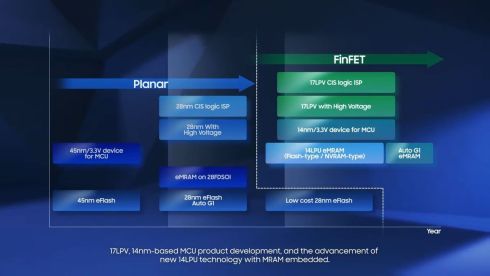

ところがCortex-Mの場合、まずターゲットプロセスが多すぎる。さすがに180nmはもうほとんど見なくなったが130nmはまだ現役(IoT向けの制約されたデバイス(Constrained Device)用に「Cortex-M0」と小容量のフラッシュ/SRAMの構成なら十分競争力がある)であり、90/65nmあたりもまだ利用例がある。最近は40nmを経て28/22nmあたりが主流になりつつあるが、例えばSamsungは今後MCU向けに14nm/3.3V駆動のプロセスを投入する予定としているし(図2)、TSMCも現在低消費電力向けとしてプッシュしている22UULの後継としてN12eを用意しているから、2022〜2023年にはハイエンドMCU向けにはこうしたFinFETプロセスが使われることになりそうだ。

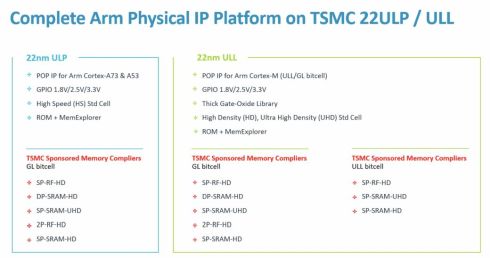

もちろんFinFETになると、TSMCとSamsung、GlobalFoundries位しか現実的な選択肢がないが、28nmであればUMCやSMICなども視野に入るし、40nm世代になるとそれこそファブライト戦略を取るメーカーの自社工場でも製造が可能だ。こうなると、ArmとしてはとてもではないがPOP IPの提供は不可能である。これには例外もあって、例えばArmは2018年にTSMCの22ULL向けにCortex-MのPOP IPとPhysical IPを提供開始しており(図3)、現在は「Flexible Access」経由でも入手可能になっているが、これはかなり例外に近い(どちらかといえば、TSMCが22ULLの利用促進のため、ArmにIPの提供をお願いした感じの位置付けになっている)。

現実問題として、多数のファウンドリーが提供するさまざまなプロセスノード全てにPOP IPを提供するのはArmとしても不可能であり、それもあってCortex-M向けに関しては物理設計の時間の短縮は結構難しいといえる。幸いにもCortex-Aベースのサーバ向けSoCに比べれば回路規模もはるかに小さいし、プロセスそのものも多くが成熟しているので、設計に要する時間はサーバ向けSoCに比べればずっと短くて済むのだが。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.