バズワード化するMaaS、そして自動運転ビジネス化への道のりは近くて遠い:次世代モビリティの行方(5)(2/4 ページ)

これまでスタンドアロンな存在だった自動車は、自動運転技術の導入や通信技術でつながることによって新たな「次世代モビリティ」となりつつある。本連載では、主要な海外イベントを通して、次世代モビリティの行方を探っていく。連載第5回では、「第3回ReVisionモビリティサミット」での議論から、自動運転領域における日本の現在地を見据える。

自動運転の実用化、ビジネス化に向けた検討事項は多数

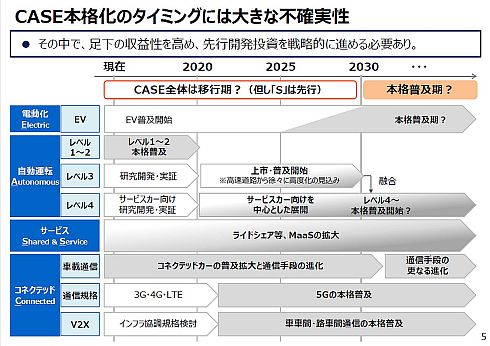

法制度面において自動運転車の実用化に向けた整備が整いつつある中、気になるのは、実用化とビジネス化の時期だろう。それについて、経済産業省 製造産業局自動車課 課長補佐の眞柳秀人氏は「CASE(Connected、Autonomous、Shared & Service、Electric)の普及のタイミングは、技術面、コスト面において不確実性がある」とした上で、「本格的な普及は2030年台以降とみられている」と言及した。というのも、「CASEにおけるA=自動運転は、CやS、Eの先にあるもの」だと考えられているからだ。また、C、S、Eそれぞれについても、現状に目を向けてみると、本格的な運用に向けた道のりはまだ遠いものがある。

まず、C=コネクティビティがCASEの基本であり前提条件であるといえるが、全てのクルマにコネクティビティが搭載されるにはまだまだ時間がかかることは周知の事実である。そうであっても、なお車両から得られる莫大なデータに寄せられる期待は大きい。そしてあらゆるデータのベースとなるのが地図(位置情報)であるとの認識は共通化しつつあり、近年関係各社による同領域での競争が激化している。

地図領域においては、米国ではGoogleが、欧州ではHERE Technologiesが先行しているが、日本では、「ダイナミックマップ基盤企画」が高速道路における自動運転向け高精度地図の生成を行っている。日本の一般道については具体的な取り組みがない中で、2019年1月にトヨタ子会社のToyota Research Institute - Advanced Development(TRI-AD)は、「世界中の市街地を含んだ道路」を想定し高精度地図の更新に必要なデータや車両のセンサー情報、位置情報等データを収集する「オートメーテッド・マップ・プラットフォーム(AMP)」を発表している。現時点で、GoogleやHEREに後れを取っているTRI-ADは、プラットフォームをオープン化し第三者が利用できるようにする一方で、第三者が収集したデータも集めることにより、データ量の増大を狙う。

ではなぜ、各社が地図領域に注力するのか。それは、自動車から集められたさまざまな情報が、単に高精度地図の更新に役立つだけでなく、防災や減災、さらには街づくりに活用できるとの期待があるからだ。ブリヂストンの子会社であるBridgestone Europeは2019年1月、TomTomのデジタルフリートソリューション事業であるTomTom Telematicsを買収しているが、これもTomTomが持つモビリティ分野のデータを、単にタイヤのサービスやメンテナンスなどに活用するだけでなく、新規事業を開発するために利用する狙いがあるとみられている。車両から得られるデータは、位置情報を伴うことで新たな商機を生み出すとしてさまざまな企業が相次いで参入をしているのだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.