M2Mプラットフォームの国際標準を目指す「oneM2M」とは:5分でわかる最新キーワード解説

IoTの基盤となる「モノとモノとの通信」を前提にしたM2M(Machine to Machine)プラットフォームとして、国際標準を目指すのが「oneM2M」です。“標準M2M”としての登場が期待されるoneM2Mについて解説します。

今回の最新キーワードはIoTの話題に頻繁に登場して気になる標準規格「oneM2M」。企業や業種の壁を超えて発展しようとしている「モノのインターネット」の基盤となる「モノとモノとの通信」を前提にしたM2M(Machine to Machine)プラットフォームです。

企業や業界団体、国の各レベルでほとんど共通の課題に挑戦していながらIoT共通基盤の姿はなかなか見えてきません。そんな中、oneM2Mは2015年2月、いち早くグローバル標準として「リリース1」(初版)を発表しました。今後はこの仕様を実装する製品が登場することが期待でき“標準M2M”が目に見えるものになりそうです。今回はこの新規格のあらましを見てみましょう。

「oneM2M」って何?

表1に示す各国/地域の標準化団体(7団体)が2012年に結成したM2Mに関するグローバル標準仕様策定プロジェクト。2015年2月に初の仕様「リリース1」を発行した。既に「リリース2」に向けた議論が始まっており、「リリース3」以降のロードマップも大枠だけは想定されている。

現在220を超える団体が同プロジェクトに参加しており、その中にはBroadband ForumやHome Gatewey Initiative(HGi)、Open Mobile Alliance(OMA)などの標準化団体、NEC、日立、NTT、KDDI、ドコモ、トヨタIT研究センターなどの国内企業、AT&Tやインテルなどのグローバル企業、さらにはアメリカ国立標準技術研究所(NIST)や大学などの研究機関といった、そうそうたる企業・組織がひしめいている。

「oneM2M」が目指すモノ

M2MやIoTという言葉はおなじみだが、実際何が違うのか疑問に感じる読者もおられることだと思う。どちらもセンサーをはじめとする膨大な数のデバイスが発信する情報、工場やプラントの各種計測器の情報なら、それを集約・分析して自動最適制御やメンテナンスの合理化を図ったり、車の走行情報や交通量情報なら交通管制に利用したり、温湿度や降水情報なら気象予測による農業生産性向上に役立てたりといった、これまでにない生産性向上や効率化、新ビジネス創出を実現するための仕組みだ。

違いは「人」が介在するかどうかと言ってよいだろう。人と機械や人と人とのインタフェースも対象とするのがIoTの枠組みなのに対し、M2Mは基本的には人が介在しない機械同士のコミュニケーションを対象にしている。IoTはM2Mなしには成立しない場合がほとんどと考えられるので、M2MはIoTの要素技術と考えるとよいだろう。これからのIoTによる「第4次産業革命」や社会インフラの革新を支える基礎技術といってもいい。

- グローバル標準は何のために必要なの?

M2M技術は近年急に登場したわけではなく、工場内や企業内、広くても業種内といった閉じられた環境の中で、企業が個別にシステムを構築して利用してきた。M2Mサービス提供業者でも、やはりシステムは目的に沿って個別に構築されてきたため、システムごとに相応の開発コストと期間が必要とされた。共通技術はあってもシステムがサイロ化していて、相互間のデータ共有やビジネス視点からの統合利用が事実上できず、一方では開発作業が重複して、同様の機能が何度も作られるような無駄が生じていた。

そこに共通のサービス機能(CSF:Common Service Function)を担うソフトウェア(ミドルウェア的なソフトウェア。言い換えればプラットフォーム)が適用できれば、M2Mシステム構築の低コスト化や工数圧縮が可能になるはずだ。また、異なる目的のM2Mシステムであってもサイロ化することなく、相互間でデータ共有や受け渡しが容易になり、業種・業界の垣根を超えた新サービスも考えやすくなるだろう。

こう考える企業や標準化団体は多かったようだが、それぞれが勝手に都合の良い仕様を策定していくといくつもの標準が乱立する懸念があった。そこでヨーロッパの標準化機関ETSIが呼びかけ、上述の7団体が力を合わせて標準化プロジェクトを立ち上げることになった。そのプロジェクトの名称が「oneM2M」に決まったのが2012年のこと。この年の7月から標準策定活動が始まり、およそ2年半で最初の仕様が発行される運びとなった。

「oneM2M」の仕組み

M2Mシステムは上位に「アプリケーションレイヤー」、中間に「サービスレイヤー」、下位に「ネットワークレイヤー」の3階層で考えることができる。アプリケーションレイヤーはさまざまな目的に沿って構築され、必要なデータはネットワークレイヤーの各種デバイスから吸い上げられる。その中間で各種デバイスのデータ仕様の違いを吸収して間を取り持つのがサービスレイヤーであり、oneM2M標準が規定するのはこのレイヤーで働くミドルウェア的なソフトウェアである(図1)。

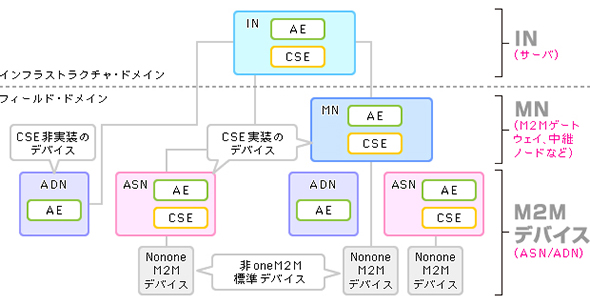

分かりやすく言えばアプリケーションレイヤーはアプリケーションサーバのこと、ネットワークレイヤーはセンサーなどのデバイスのネットワークに対応する。サービスレイヤーはその間をつなぎアプリケーションサーバとデバイスに対して共通の機能を提供するプラットフォームだと考えてもよい。ただしoneM2Mソフトウェアはサーバだけでなく、一部はゲートウェイに、他の一部はデバイス側に実装されることになる。oneM2Mのアーキテクチャを図2に示す。

図のCSEがoneM2Mが規定する共通機能であり、図上部のインフラストラクチャ・ノードがサーバにあたる。ミドル・ノードは、必要に応じてM2Mデバイスからの情報を集約・加工し中継するゲートウェイである。このノードは図下部左のように場合によってはなくてもよい。またアプリケーションだけあれば、共通機能がいらないデバイスもあるし、oneM2M非対応のデバイスであっても共通機能を利用することでそのデータをアプリケーションが利用できるようになる。

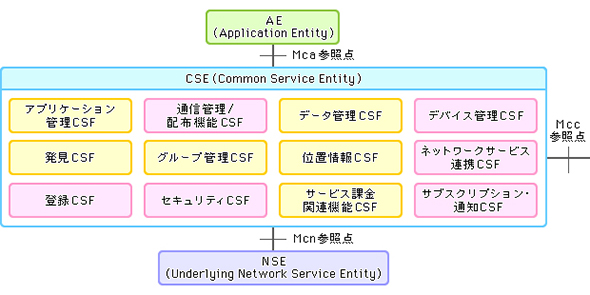

では、共通機能(CSE)は具体的に何をするのだろうか。図3にそれを示す(CSE:共通プラットフォームを構成するノード、CSF:各機能モジュール)

目的別に言えば次のようになる(図中のCSFとは一対一に対応しない)。

- データの生成元とその利用者を安全に繋く

- ネットワークの複雑性をアプリケーション対して隠匿する

- 通信が発生する時だけ制御を行う

- データ通信の効率性を増す

- データセキュリティ、アクセスコントロール

- データの保存と共有

- イベントを通知する

- モノのグループとの通信

- デバイス管理

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

2016年は普及元年、美麗画質を可能にする「Ultra HD Blu-ray」とは

2016年は普及元年、美麗画質を可能にする「Ultra HD Blu-ray」とは

家庭で4K映像を体験できる次世代規格「Ultra HD Blu-ray」が策定され、対応製品も発表されました。2016年が普及元年といわれる新規格の概要を紹介します。 1枚300GBの大容量実現、1枚1TBを目指す「Archival Disc」とは何か

1枚300GBの大容量実現、1枚1TBを目指す「Archival Disc」とは何か

Blu-ray Discレーザー読み出しヘッドはそのままに、1枚で300GBの記録を可能とした「Archival Disc」。1枚1TBを目指すこの光ディスクに使われている技術を解説します。 スマホと外部デバイスの連携をスマートにする「デバイスWebAPI」

スマホと外部デバイスの連携をスマートにする「デバイスWebAPI」

増加が予想されるウェアラブル機器やIoTのエンドデバイスを速やかに“接続”するため、考案されたのが「デバイスWebAPI」です。その概略とアーキテクチャ、狙いを解説します。 4Gの先にある世界、体感スループット100倍を目指す「5G」の行方

4Gの先にある世界、体感スループット100倍を目指す「5G」の行方

4G(LTE-Advanced)の次の移動通信規格として開発が進んでいる「5G」。最大10Gps、体感スループット100倍などの実現を目指す「5G」とはどんなものなのでしょうか。 データセンターになるワンボックスカー「ICTカー」

データセンターになるワンボックスカー「ICTカー」

災害時に駆け付け、電源途絶状態でも5日間に渡ってスマートフォンによる通話手段を確保し、小さなデータセンタとしても機能するという「ICTカー」。その仕組みと展望とは。