「HEMS道場」とは何か、新たなインキュベーションを探る:和田憲一郎の電動化新時代!(5)(1/3 ページ)

「HEMS道場」――聞きなれない言葉だが、最近この“道場”を活用して新たなインキュベーションを探る動きが出てきている。HEMS道場の目的やインキュベーションの手法など、HEMS道場の秘密に迫った。

もともと、HEMSとは「Home Energy Management System」の略であり、家庭内のエネルギーを管理するシステムである。より具体的には、外部からコンピュータ制御可能な家電、太陽光発電システム、家庭用蓄電池、電気自動車などを情報ネットワークで通信接続し、さまざまな目的のアプリケーションプログラムで総合的に制御するシステムを指す。今回は、HEMSに関心のある企業・団体のビジネスマッチングを行うことで、魅力的なHEMSの創出を目指す場として開設された「HEMS道場」について紹介したい。

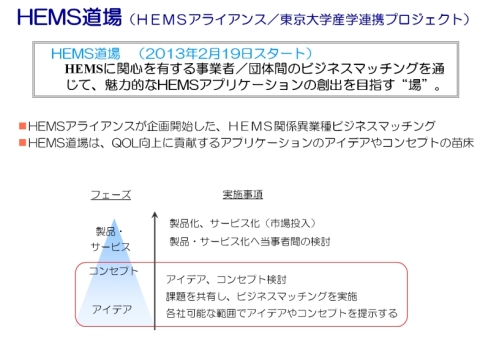

HEMS道場の話の前に、HEMSアライアンスについての説明が必要だろう。HEMSアライアンスは、大手家電メーカー、自動車メーカー、電力会社を中心とする10社が、HEMSビジネスの早期立ち上げを目指して2011年4月1日に設立した団体である。当初は住宅内に設置された家電の間で情報ネットワークを構築する際に支障となる要素のリスクの洗い出しなど、サードパーティー製アプリを活用できるような基本フレームワークの整備を行っていた。しかし、2013年2月からは、HEMSアライアンスのメンバーが中心になって、ビジネス発掘を行うためのビジネスマッチングの場としてHEMS道場を開設するに至った。

このHEMS道場の目的や意義、成果などについて、事務局を担当する東京電力課長の天津孝之氏、HEMS道場の顧問であるとともに実践の場となる「COMMAハウス」を管理する東京大学特任教授の荻本和彦氏、ユーザー企業となるアプリベンダーの1社であるイサナドットネット社長の石谷伊左奈氏、HEMS道場の顧問弁護士を務める稲垣隆一(「隆」の正式な漢字は、右側中央に「一」が入る)氏に話を聞いた。

スマートフォンアプリがキーワード

和田憲一郎(以下、和田)氏 なぜ今、HEMS道場を作ろうとしたのか。

天津氏 住宅のエネルギーマネジメントについていろいろな取り組みを行ってきたが、エネルギーの「見える化」を超えたビジネスになかなかつながらなかったことが背景にある。今回、スマートフォンアプリをキーワードとしたHEMSビジネスの可能性を検討することにした。つまり、エネルギーマネジメントは裏方で動くこととなる。最終的な目標は、ユーザーのQoL(Quality of Life)の向上に役立つことだ。

このようなことから、HEMSに関わる異業種のビジネスマッチングの場として、2013年2月19日にこのHEMS道場を立ち上げた。名前を“道場”としたのは、アイデアやコンセプトの初期段階から、参加者の間で切磋琢磨し、その中でより良いものを創出するという趣旨からである。現在はようやく体制が整ったところ。さまざまな企業に参画いただいている。

設立に当たり、以下の2つの項目が重要になると考えている。

- 外部からの新しいアイデアの導入:多様な業界の方と話をするだけではなく、実際に集まり、仕組み作りをするための「場」やツールが必要。これをHEMSアライアンスで準備した

- 基本フレームワークの整備:いろいろな企業・団体が参加するとなると、ユーザーに不利益を与えるようなアプリの登場も考えられる。そこで、事前に顧問の先生方と協議してリスクマネジメントシステムを構築した。これによって、サードパーティー製のアプリが活躍するような基本フレームワークが整備できた

和田氏 活動の狙いは。

天津氏 HEMS道場には29社が参加しており、1つのアイデアを基にした小グループを作って、それらの活動を並行検討しながら走らせることを狙っている。現在は10グループ程度が活動中である。道場では、参加企業に実際にアプリを開発してもらい、モノとして動かしてみることで実現の可能性を検討している。なお、参加企業は、家電/自動車分野以外にも、例えば資生堂、ウェザーニューズ、凸版印刷、ジュピターテレコムなど多彩だ。

和田氏 「アイデア・ジェネレーター」について教えてほしい。

天津氏 異業種間でコラボレーションしようとすると、パワーポイントなどの資料だけでは説明し切れないことも多い。もちろん実機を使った試験環境がベストではあるものの、すぐには開発できない。それに代わるものとして、活用しているのがアイデア・ジェネレーターである。PC上でHEMSを動かすバーチャルな仮想環境ではあるが、実際にどう動くかを「見える化」できるという利点がある。

さらに、後で簡単な設定変更を施せば、実機環境で動かすこともできるので開発期間の短縮化も図れる。つまり、アプリ開発にあまりリソースを使わないことが狙いだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.