ダイソンの革新性――それは、徹底した「遊び」と「学び」から生まれる:本田雅一のエンベデッドコラム(22)(2/2 ページ)

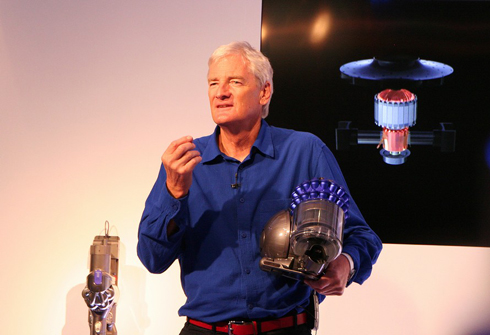

今や“サイクロン式掃除機”の代名詞といえるDyson(ダイソン)。「革新を生み続ける企業」というイメージが強いが、どのような企業文化が根付いているのだろうか。キャニスター型掃除機の新モデル「DC48」の設計をリードした、シニアデザインエンジニアのMatt Steel氏に聞いた。

遊びと学びを徹底、あらかじめ立てられる目標から革新は生まれない

――「革新的製品か、あるいは進化した製品か」といった議論は、テクノロジー業界の常ですが、ダイソンは“革新性”を重んじるということですね。しかし、それは多くのテクノロジー企業が同じといえるのではないでしょうか。かつての日本製品は、革新性を重んじながら、さらにそこに“カイゼン”という名の継続的な“進化”を促すことで、その躍進を支えてきました。

Matt Steel氏 前述したように、ダイソンも日本企業の勤勉さや日本製品の品質に学んだ歴史があります。革新を生み出し、生み出した革命的な技術を日々カイゼンしていくという考えは、われわれも同じです。しかし、肝心の“Revolution”、すなわち革命的な新しい技術や製品は始めからイメージして作れるものではありません。目標をあらかじめ定めることができないくらいに画期的なものから、本当の革新が生まれるのです。

羽根のない扇風機は、われわれが“空気で遊び、空気から学ぶ”ことを徹底してきた結果、生まれたものです。次にどんな革新が起きるかは予想できませんが、自分たちが得意な分野で実験を繰り返し、新しい何かをつかもうとしてきたからこそ、“Revolution = 羽根のない扇風機”が実現したのです。

ダイソンには流体の専門家がたくさんいて、空気の表面に対する動きの専門的な知識を持つエンジニアが多数在籍しています。羽根のない扇風機の技術も、実はダイソンのハンドドライヤーに使われていたものがベースなのです。その技術を用いて、いろいろと遊んでいる(実験している)うちに、「あぁ、これは扇風機になるな」と新たな製品アイデアが生まれたのです。

同じ技術でも使い方を変え、別の技術と組み合わせることで、新しい価値や技術を発見できる場合があります。日常から“新発見”を探し続けるという文化が根付いたダイソンで働けることは、エンジニアとしても、1人の人間としても非常に楽しい体験です。

製品の内面を何より重視する

――エンジニアにとって、やりがいのある環境とのことですが、新製品のDC48を見ていると、実に細かい部分のこだわりが素晴らしいだけでなく、製品全体に一貫した改善のベクトルが見受けられます。これは単に、個々のパートを担当するエンジニアが、それぞれの担当分野を頑張れば実現できるというものではないでしょう。静音性に関しては、例外なく、あらゆる音を発生するパートに根本的な改良を加えようとしています。こうした製品全体にわたる一貫した改善のベクトルを生み出せるのはなぜでしょうか?

Matt Steel氏 これは組織うんぬんというよりも、James Dyson個人のパーソナリティーによるものだと思います。Jamesはとにかくよく働きます。製品の理想像をはっきりと頭の中に置いた上で、製品を構成するあらゆる要素に深くかかわり、開発の方向をそろえていくのです。そうすることで、個々の技術や機能パートに偏ったものではなく、トータルではじめて得られる高次元のユーザー体験を、製品に吹き込むことができるのだと思います。

多くの企業のオーナーは、起業当時、自らが設計者であったり、何らかの要素技術に詳しいエンジニアだったりしますが、会社が大きくなると経営者としての役割が問われ、利益追求へと軸足がシフトしていきます。でも、われわれが利益を享受できている理由は何かといえば、もとはオーナー自身が育てた製品、サービス、技術ですよね。その点、ダイソンの場合はオーナーであり、経営者でもあるJamesがCTOも兼ねていますから、より良い技術開発を行い、それによって製品価値を高めていくという流れを把握しやすいのだと思います。

こうした考え方は、何も私個人のものではありません。「ダイソンという企業の永続的な成長を達成するために、常に新しいモノを生み出していこう!」と、数百人いる全てのエンジニアにたたき込まれてきた“ダイソン魂”ともいえるカルチャーによるものです。

――では、Steelさんの“個人の視点”で見た場合、モノづくり企業「ダイソン」は、どんな企業でしょうか?

Matt Steel氏 私は大学時代、工業製品の設計(デザイン)ではなく、外装部のデザインを主にやっていました。新しく機能的なスタイリングをスケッチすることが、私の大学でのメインテーマだったと思います。色やシェイプの組み合わせで、皆を驚かせる工業デザインを作ってやろうと思っていたのです。

しかし、ダイソンに就職して気が付いたのは、これまで自分が学んできた工業デザインの知識が、まるで現実に即していないということでした。いくらカッコ良く外装をデザインしても、それが機能的でなければ使い勝手が悪く、機能的でなければユーザーはそのデザインに対して飽きてしまう。“工業製品のデザインは、その内面(機能や使いやすさ)からあふれ出すものでなければ意味がない”ことを実感しました。

例えば、Jamesは外装だけを映した写真だけで製品をプレゼンテーションすることを嫌います。簡略図による説明も好みません。ジェームズのプレゼンテーションでは、必ず断面図を使い、内部がどのような仕組みになり、なぜこのような形状、構造に結果的に至ったのか。そして、改良した部分があれば、その改良点がどのように作用し、以前と異なる効果を導き出したのか説明します。このエピソードからも製品の内面を重視する姿勢が分かってもらえるでしょう。

最も重要なのは、ユーザーに対し、どれだけ大きな利益・価値を与えられるか、という機能や使いやすさの部分です。ダイソンの製品は最終的には美しい形状を目指しますが、“最初から美しくなることを目指して作ってはいません”。飛行機の流線形はなぜ美しいのか。高性能なクルマのシェイプは、なぜ魅力的なのか。それは、美しさをデザインしたのではなく、製品としてのベストを目指した結果、美しくなっていったのです。

こうした考えは今日、広く知られている当たり前のことかもしれません。しかし、それが企業文化としてしっかりと根付き、社員全員が共通の認識で製品開発に取り組んでいる。これがダイソンの企業としての強みになっていると思います。

筆者紹介

本田雅一(ほんだ まさかず)

1967年三重県生まれ。フリーランスジャーナリスト。パソコン、インターネットサービス、オーディオ&ビジュアル、各種家電製品から企業システムやビジネス動向まで、多方面にカバーする。テクノロジーを起点にした多様な切り口で、商品・サービスやビジネスのあり方に切り込んだコラムやレポート記事などを、アイティメディア、東洋経済新報社、日経新聞、日経BP、インプレス、アスキーメディアワークスなどの各種メディアに執筆。

Twitterアカウントは@rokuzouhonda

近著:「iCloudとクラウドメディアの夜明け」(ソフトバンク新書)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.