安全性能が最大の特徴

既存のLiイオン電池は、負極材料としてハードカーボンやグラファイトなどの炭素系材料を使用している。それに対し、SCiBは、負極材料にLTOを採用している。LTOは酸化物であるため、炭素系材料とは異なり、熱的に安定で、自身が燃えることがない。

また、電池内部で正極と負極が内部短絡した場合、負極材料が炭素系材料であると、内部短絡を起こした個所で急激な放電が起こって発熱し、最終的にはセルの発火、発煙、破裂などが起こり得る。それに対し、負極材料がLTOである場合には、内部短絡を起こした部分の表層が高抵抗化するため、急激な放電が起こらず、セルの破裂なども生じない。

さらに、負極材料をLTOにすることで、負極上におけるLi金属の析出をほぼ抑えることが可能である。Li金属の析出は、高電圧での充電や低温環境での充電を行った際、負極電位が0Vを下回ると発生する。炭素系材料は、対Liイオンの電極電位が0.1V以下と低いため、容易に0Vを下回ってしまう。このLi金属の析出が、既存のLiイオン電池の安全性や寿命に影響を与えている。一方、LTOは、電極電位が1.55Vと高く、高電圧での充電や低温環境での充電といった厳しい条件でも、負極電位がLi金属が析出する0Vに到達することはほぼない。

東芝の電力流通・産業システム社で二次電池システム技師長を務める本多啓三氏(写真1)は、「この圧倒的な安全性能が、急速充電性能、長寿命性能、−30℃の低温環境下でも充放電が可能という特徴を実現した原動力になっている」と語る。同氏によれば、LTOの安全性能により実現できる大きな特徴がもう1つあるという。それは「電池の容量をどこまで有効に利用できているかの指標となるSOC(State of Charge:充電状態)を幅広くとれること」(本多氏)である。

既存のLiイオン電池は、Li金属の析出を避けるために、SOCを40〜60%程度にとどめている。これに対してSCiBは、SOCが20〜80%でも安全に利用できる。これにより、既存のLiイオン電池よりSCiBの公称容量が低いとしても、実効容量はほぼ変わらない。また、既存のLiイオン電池は、長期間使用すると負極上にLi金属が析出してくるため、SOCをさらに狭めることが必要になる。一方、SCiBは、Li金属の析出がほぼ起こらないためSOCを狭める必要はない。つまり、当初の実効容量を維持できるわけだ。

2次利用によるコスト削減

車載用Liイオン電池にはさまざまな課題がある。その中でも、価格の低減こそが最大の課題だという意見は多い。本多氏は、これに対して、「もし、量産規模を何倍かに拡大したとしても、20〜30%程度のコスト削減効果しか得られない。しかし、車載用Liイオン電池に求められているのは、1/2、1/3というレベルのコスト削減だ。そこで、SCiBの長寿命性能が生かした仕組みによるコスト削減を検討している」と述べる。

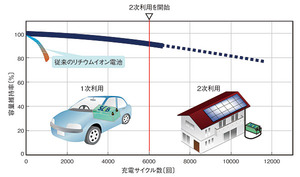

SCiBの長寿命性能は、6000サイクルの充放電後も90%の容量を維持するというものだ。そして、6000サイクル以上使用しても、維持容量が少しずつ落ちていくだけで使用できないわけではない。そこで、高い性能が要求される車載用途を1次利用とすれば、6000サイクル使用した後に、車載ほど要求性能が厳しくない家庭用蓄電池などとして2次利用することが可能だというのである(図2)。

「大量のLiイオン電池を搭載する電気自動車の価格は、その半分以上がLiイオン電池関連のコストで占められている。この電気自動車に搭載するLiイオン電池の2次利用が可能になれば、Liイオン電池を残価設定付きリースにすることで、電気自動車の購入価格を大幅に低減することができる。そして、この仕組みを実現できるのは今のところSCiBだけだと考えている」(本多氏)という。

(朴 尚洙)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.