日本製鉄はどうやって生成AIを業務に取り込んだのか そのリアルな道筋:製造業の生成AI活用

生成AIの利用が製造業でも進んでいるが、業務領域に深く取り込んで成果を出せている企業は少ない。この障壁を打破するためには何が必要だろうか。日本マイクロソフトが開催した製造業向けエグゼクティブセミナーの内容を紹介する。

「生成AI(人工知能)元年」といわれてから2年が経過した。製造業でも生成AIの活用は進んでいるものの、モノづくり業務に深く適用して成果を生み出せているケースはまだ少ない。この障壁を打破するためには何が必要なのだろうか。2025年3月6日に日本マイクロソフトは製造業向けエグゼクティブセミナーを開催した。本稿ではその内容を紹介する。

製造業の現状とAIがもたらすもの

日本の製造業がAIを活用することで、どのような未来を描くべきなのだろうか。「Capitalism that works 〜Japan Observations & Opportunities〜」として基調講演に登壇した経済ストラテジストのJesper Koll(イェスパー・コール)氏は日本の現状として「投資家が今最も興味を持っている国は日本です。その理由の1つが、製造業とソフトパワー(コンテンツ)の強さにあります」と訴える。

コール氏は、1986年に来日して以来、日本経済と投資の分野で活躍している日本を代表する経済ストラテジストだ。日本における製造業の現状を分析し、日本の製造業の優れている点などを紹介する一方で、人的資源に限界がある点などの問題点を指摘。「人的資源に代わる新しい技術を活用して、アプローチを変えていかなければならない時代になっています。そのためにはAIが重要です。しかし、技術だけでは企業は良くなりません。社内の文化を変えていかなければなりません。改革が必要なのです」とコール氏は語る。

日本の製造現場は専用の製造装置やロボットによる自動化をいち早く進めることで高い生産性を実現してきたが、AIを活用することで全産業に同様の動きが広がる。「海外の多くの国ではAIが怖いものという認識があります。しかし、日本はAIに対する心理的な壁があまりありません。日本にとってAIの活用は他国の倍速で進められる可能性があります。技術の進展に重要なのは『好奇心』『改善』『謙虚』という根本的な強さです。日本はこれらの欲求が強い上に、社会の安定性があり、損益分岐点が今下がっており企業が高い収益性を持っています」と日本の優位な点について説明した。

日本製鉄のDXと生成AI活用

では、AIの導入に踏み出した企業は、どのように取り組んでいるのだろうか。重厚長大産業として、いち早くAI活用に取り組んでいる日本製鉄の事例について、日本製鉄 デジタル改革推進部長 執行役員の星野毅夫氏(所属、役職は取材時)が紹介した。

大手鉄鋼メーカーである日本製鉄は、いくつもの会社が統合して現在の姿になった。複数企業が合わさっているため、各拠点に蓄積されているデータは、種類や粒度がバラバラな状態だった。各製鉄所でシステムも独立しており、それぞれのシステム上で膨大なデータはあるものの、一元的に活用することが難しい環境だった。

その現状を打開するために、日本製鉄ではDX(デジタルトランスフォーメーション)戦略を策定し、その上でAIを活用した改革を進めている。具体的には、データを価値に変えるため、個々に蓄積しているデータを集約する「つなげる力」と、そのデータを活用し、意思決定や課題解決を行う「あやつる力」の2つを定義し、価値として「ロケーションフリー」「データドリブン」「エンパワーメント」の3つを位置付けて、これらの効果を得るための変革を進めた。

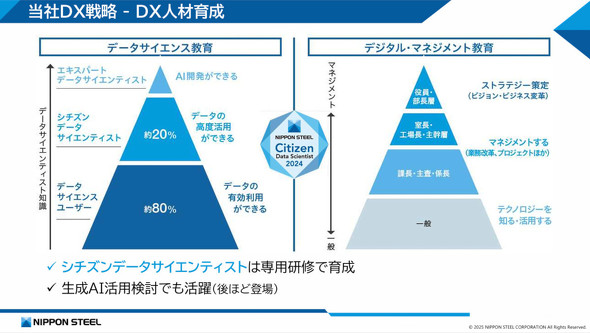

これらを推進するために土台として重視したのが、DX人材の育成だ。日本製鉄でDX人材育成の特徴の1つが「シチズンデータサイエンティスト」の育成だ。日本製鉄ではデータサイエンス教育における人材のレベルを3段階に分けている。最も高いレベルが、AI開発をできる専門家の知識を持つ「エキスパートデータサイエンティスト」で、最も低いレベルが、データの有効活用ができる「データサイエンスユーザー」だ。その間に位置するシチズンデータサイエンティストは、デジタル技術の専門家ではないが、データを高度に活用して改革を企画、実行できるスキルを持つ人材を示す。

星野氏は「全ての職場で5人に1人くらいデータサイエンスが分かる人材にする必要があると考えました。シチズンデータサイエンティストとして、デジタル技術の専門家ではなくても、挙手制で実際に手を動かしてデータを扱える人材を育成しています」と狙いについて語る。

さらに、社長や役員をはじめとするマネジメント層に対する教育も推進する。「マネジメント層がデータサイエンティストである必要はありませんが、何ができるかを理解してもらうことで、デジタルによる改革の重要性を理解してもらえるようになります」と星野氏は意義を語る。

AIの活用レベルを定義し、活用拡大への施策も

さらに、これらを土台として生成AIの活用にも取り組む。生成AI活用の検討体制は、情報システム部とデジタル改革推進部からなる生成AI活用検討チームが戦略立案、企画、運営を担い、各部門のシチズンデータサイエンティストから検証者を募った。「最終的に各部門で活用されなければ意味がありません。検証には、全ての部門から参加してもらうことが重要だと考えました」と星野氏は述べる。

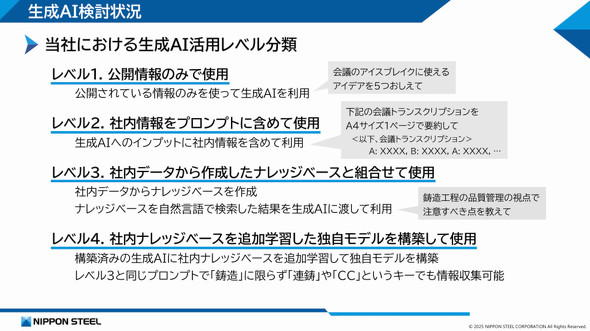

検討チームがまず行ったのは、生成AI活用レベルの定義だ。第1段階は公開情報のみの使用、第2段階は社内のセキュアな環境での社内情報を含めた使用。第3段階では社内のデータから作成したナレッジベースと組み合わせて使用する。ここまでは、AIそのものは通常のモデルだが、第4段階では社内ナレッジベースを追加学習した独自モデルを構築して使用する。

実際の取り組みは、まずChatGPTやBing Chatで試した後、社内情報を含む利用が可能な独自の環境「NS Chat」を開発。ちょうどその頃に、Microsoft 365 Copilotが登場した。「日常的に使っているOfficeツールがそのままつながり、使ってみようということになりました」(星野氏)。情報の抽出、要約、検索、校正、プログラミングをはじめ、Copilotならではの活用として、会議メモの自動作成、不特定多数の社内ファイルからの知見入手、メールの要約や返信の下書きなどでも活用され、効果が得られたという。

現在はさらなる幅広い層への浸透に向け3つのことに取り組んでいる。1つは、生成AI活用のロールモデル、アンバサダーとして普及を担う「チャンピオン」の任命だ。「使い方が分からない」という人たちとのギャップを埋める役割を担う。2つ目は、モデル職場への優先的なライセンスの配布だ。職場ならではの生成AI活用により、業務を大幅に効率化できる活用例を発掘できた場合は、モデル職場として一気に生産性を高めてもらおうという取り組みだ。3つ目は、リテラシー教育だ。活用の仕方だけでなく、リスクなども含めて、リテラシーを高めることが重要となる。星野氏は「鉄鋼業界には独自の言葉があります。まだ道半ばですが、将来的にはわれわれの言葉が分かるAIを作りたいと考えています」と将来の展望について語っている。

進化する生成AI環境を支えるマイクロソフト

製造業がこれらの生成AIの活用を進めるには、テクノロジーパートナーが重要となる。「Microsoft 365 Copilot」や「Azure OpenAI Service」をはじめとする生成AIサービスを提供するMicrosoft(マイクロソフト)は、機能、サービスを進化させ、企業の取り組みを支えている。日本マイクロソフト 代表取締役社長の津坂美樹氏は生成AIが与える影響について「AIは汎用技術として経済や社会を一変し、進化を加速させます。エジソンの電気の発明や産業革命に匹敵するくらい、大きな変革なのです」と強調する。

しかも、生成AIの進化は早い。1年前では日本語化に数時間かかっていた英語の動画は、今では1秒の遅れもなく同時通訳ができる。「Microsoft 365 Copilot」では60ページを超える英語のPowerPointでも、1分もかからずにほぼ完全な日本語の資料になる。自社、あるいは特定業務用にカスタマイズでき、自律的なタスク実行も可能なエージェントが登場し、今後さらに拡充されていく。

「AIによってビジネスプロセスを先読みできる時代になってきました。私自身、Copilotがないと既に業務が回らなくなっています。言語別、業務別などの適材適所のモデルが次々と出てきており、用途に応じて使い分けることができるようになります。今後もそれは増えていくでしょう」津坂氏は述べる。

生成AIの製造業での導入は、現在の世界ランキングでも中間的な位置にあるという。個人では使われてきているが、企業全体での業務活用で導入されているケースはそれほど多くはない。その背景にある懸念は「『本当に安全なのか』ということと、『改革に踏み切れるか』という2点に尽きます」と津坂氏は語る。

マイクロソフトでは、セキュリティを最優先の課題として位置付けており、従業員20万人のうち3万4000人がセキュリティに専門に従事している。また日本マイクロソフトでは、役員から新入社員に至るまでCopilotを使い、AIスキルを高めると同時に、自ら組織の活性化や業務の効率化に取り組んでいる。「AI活用は筋トレと同じで、使い続けることで必要な筋肉を鍛える必要があります。また、その土台として信頼性は何より重要です。そのために『責任あるAI』としてデータプライバシーやセキュリティを確保することは必須だと考えています」と津坂氏は述べる。

マイクロソフトは2025年4月4日に創立50周年を迎えたが、そのミッションとして「地球上の全ての個人と全ての組織が、より多くのことを達成できるようにする」を掲げている。津坂氏は「私たち日本マイクロソフトは、皆さまの“コパイロット(副操縦士)”として成長を支援していきます」と強く訴えた。

生成AIがあらゆる業務を変革する中、モノづくりにおいても活用を前提とした業務プロセスが求められるようになっているが、これらを製造業が自社のみで行うことは難しい。生成AIの中心プロバイダーであるだけでなく、業務アプリケーションなども併せて提供しているマイクロソフトは、この生成AIによる業務プロセス変革の重要な伴走者になってくれることだろう。

関連記事

- 生成AIをモノづくり業務にどう取り込むか ハノーバーメッセ2024に見る具体策

- ハノーバーメッセ2024に見るモノづくりでの生成AIの活用方法

- 生成AIは製造業をどう変えるか 「日本で特に重要」とマイクロソフトが訴えるワケ

- 生成AI活用がもたらす製造業の未来とは メタバース発電所目指すJERAの事例

- コストも性能も満足するクラウドVDIが設計開発業務のデジタル化を実現

- GR86をHoloLens 2で観察、MRだから分かる部品のレイアウトやエアロパーツの効果

- 広がる産業用メタバース、マイクロソフトの製造向けトップが語る日本の底力

- 製造業DXは産業IoTからデジタルツイン、そしてインダストリアルメタバースへ

- “不測”が平常化するサプライチェーン、マイクロソフトが示す「同じ数」「同じ場」の価値

- 不具合調査の所要時間を10分の1に、現場発DXで改善広げるリコーインダストリー 東北事業所

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:日本製鉄株式会社、日本マイクロソフト株式会社

アイティメディア営業企画/制作:MONOist 編集部/掲載内容有効期限:2025年4月17日

経済ストラテジストのイェスパー・コール氏

経済ストラテジストのイェスパー・コール氏 日本製鉄 デジタル改革推進部長 執行役員の星野毅夫氏

日本製鉄 デジタル改革推進部長 執行役員の星野毅夫氏

日本マイクロソフト 代表取締役社長の津坂美樹氏

日本マイクロソフト 代表取締役社長の津坂美樹氏