これがFPGA評価ボード万能UIの最終進化形態「新imaoPad」だ!:注目デバイスで組み込み開発をアップグレード(30)(2/2 ページ)

注目デバイスの活用で組み込み開発の幅を広げることが狙いの本連載。今回は、連載第26回で取り上げたFPGA評価ボード万能UI「imaoPad」の最終進化形態となる「新imaoPad」の製作方法を紹介する。

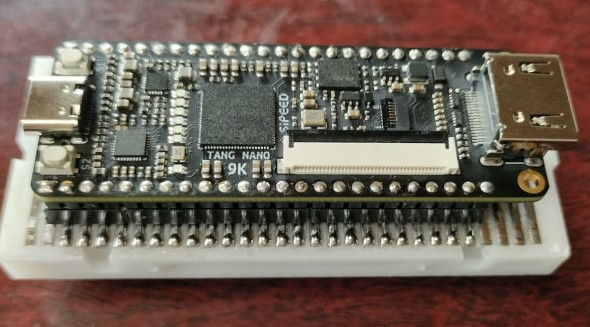

ブレッドボードの裏面にFPGAボードを装填

図4は、ブレッドボードの裏面にFPGAボード(Tang Nano 9K)を装填した状態です。

ブレッドボードの裏面にはんだ付けしたソケットにFPGAボードを挿し込んでいます。FPGAボードのUSB Type-Cコネクターがブレッドボード表面の上下左右キー側に来るよう配置してください。

ソケットのはんだ付け

図5はブレッドボードの裏面からFPGAボードを抜いた状態です。

FPGAボードの端子は、片列24ピンが2列の構成になっています。これを装填できるように、ICソケット(24P)スリム300milタイプを2個使います。丸ピンのICソケットではなく、必ずこのスリム300milタイプを使ってください。ソケットの足を90度曲げるので折れないピンでなければなりません。秋月電子通商などで現物を確認できます。

このICソケットを縦にカットして1P×24Pのソケットを4個作ります。これをFPGAボードのピンヘッダに挿し込んでいきます。前提としてFPGAボードにはピンヘッダが装填されておりはんだ付けされているものとします。その後、ICソケットのピンをFPGAボードの外側に折っていきます。さらに、これをブレッドボードの裏面に載せてはんだ付けしていきます。ソケットの配置は下の列の左端がブレッドボードの表面でいうところの3列目になるように配置します。そして図5のようにはんだ付けしてください。

ブレッドボードとFPGAボードの連結

図6は、ブレッドボードとFPGAボードを連結して側面から見た状態です。

このようにICソケットとFPGAボードが隙間なく装填されていますが、そのためにはFPGAボードのピンヘッダをカットする必要があります。なぜ隙間があると良くないかというと、FPGAボードであるTang Nano 9Kの純正パッケージに新imaoPadを入れた時にパッケージのフタが閉まらなくなるからです。もっとも、そこを気にしない方はここからの作業は必要ありません。

FPGAボードのピンヘッダにユニバーサル基板(厚み1.6mm)を2枚通して出たところのピンヘッダを切断しましょう。

おわりに

今後、FPGAボードであるTang Nano 9Kを用いたコンテンツはこの新imaoPadをプラットフォームにしていきたいと思います。ぜひ皆さんも1台製作してお手元に置いておいてください。……と言いたいところですが、ブレッドボードの表面はよいとしても、はんだ付けの経験の少ない方には裏面のICソケットのはんだ付けは結構手てこずるのではないでしょうか。

そこでこの記事を借りてお呼び掛けをしたいと思います。どなたかブレッドボードの裏面加工を施した新imaoPadのキットを製作/販売していただけないでしょうか。FPGAボードの在庫を持ちたくない場合には、裏面加工を施したブレッドボードの供給だけでも構いません。ご協力いただける方は、MONOist編集部までご一報ください。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

- ≫連載「注目デバイスで組み込み開発をアップグレード」バックナンバー

- ≫連載「今岡通博の俺流!組み込み用語解説」バックナンバー

ブレッドボードを立体的に接続できる「imaoCard」はいかが?【訂正あり】

ブレッドボードを立体的に接続できる「imaoCard」はいかが?【訂正あり】

注目デバイスの活用で組み込み開発の幅を広げることが狙いの本連載。今回は、電子工作で広く用いられているブレッドボードを立体的に接続できる「imaoCard」を紹介する。 バイナリプログラミングは何の役に立つ? 「imaoPad」の使い方を動画で解説

バイナリプログラミングは何の役に立つ? 「imaoPad」の使い方を動画で解説

注目デバイスの活用で組み込み開発の幅を広げることが狙いの本連載。今回は、そもそもバイナリプログラミングが何の役に立つのかについて、サイバーセキュリティの観点で具体的に説明する。また、前回に引き続きFPGA評価ボードの万能UI「imaoPad」を使ったバイナリ入門について動画で解説する。 FPGA評価ボードの万能UI「dpad3」改め「imaoPad」でバイナリ入門を再始動する

FPGA評価ボードの万能UI「dpad3」改め「imaoPad」でバイナリ入門を再始動する

注目デバイスの活用で組み込み開発の幅を広げることが狙いの本連載。今回から、前回紹介したFPGA評価ボードの万能UI「dpad3」改め「imaoPad」を使って、FPGAを最初から学んでみたい方やバイナリプログラミングでコンピュータを基礎から学び直したい方を対象とした記事を展開していく。 ブレッドボードの表裏を使ってFPGA評価ボードの万能UI「dpad」を新生させる

ブレッドボードの表裏を使ってFPGA評価ボードの万能UI「dpad」を新生させる

注目デバイスの活用で組み込み開発の幅を広げることが狙いの本連載。今回は、本連載やFPGAの連載の中で紹介してきたFPGA評価ボードに万能ユーザーインタフェースを備えたデバイス「dpad」について、ブレッドボードの表裏の両面を活用して新たに開発した新生dpadを紹介する。