中小製造業のDXの現実――基幹系をまとめてデジタル化した堤工業のポイント:これからの中小製造業DXの話をしよう(4)(2/2 ページ)

本連載では、筆者が参加したIoTを活用した大田区の中小製造業支援プロジェクトの成果を基に、小規模な製造業が今後取り組むべきデジタル化の方向性や事例を解説していきます。第3〜5回は実際の中小製造業におけるデジタル化の取り組みを事例を紹介していますが、第4回は、プラスチック切削加工を行う堤工業の事例です。

(3)デジタル化以外の効率化

堤工業ではデジタル化以外での効率化も進めています。中小企業特有の課題である人材採用の困難さと固定給与負担の問題に対応するため、在宅ワーカーを積極的に活用しています。

具体的には、営業活動、伝票入力、書類管理において、在宅ワーカーとのハブ企業と提携することで業務負荷を軽減しています。小規模事業者の多くは社長自身が営業活動を担当していますが、堤工業では従来の展示会中心の営業手法を見直しました。展示会は準備に多くのリソースを取られ、価格競争に終始しがちという課題があったためです。そこで、より効率的な手法としてオンラインマーケティングや営業支援ツールの活用にシフトしています。

また、秘書業務も外部委託し、在宅ワーカーを活用して領収書の整理やファイリング作業を効率化しました。これにより、社内の管理業務時間を大幅に削減し、本業に注力できる環境を実現しています。

(4)デジタル化の投資額は1000万〜1500万円に

デジタル化ではIT補助金を活用し、投資額を大幅に抑制しています。生産管理システムの導入費用は約500万円(補助金適用前)がかかりました。ただ、サーバにトラブルが発生したことで、サーバ交換費用200万円が追加されました。これまでのシステム投資を合算すると1000万〜1500万円程度になったといいます。また。月額の運用保守費用は約10万円程度かかっています。

栗原氏は「(サーバ交換費用の)予期せぬ200万円の支出が大きな痛手となりました。この経験から、デジタル化における突発的な大型支出を避けるため、現在はクラウドサービスの月額課金モデルを積極的に検討し、より費用対効果の高い使いやすいツールへと移行を進めています」と述べています。

(5)現場作業をより細かく手伝うツール活用へ

堤工業は今後規模を拡大していく段階にあり、現時点では単一のシステムに統合するのではなく、複数のツールを活用しながらデジタルとアナログを組み合わせて業務を進めています。また、成長に向けて栗原氏自身の業務負担を軽減する必要性を認識しており、間接業務を一人で抱え込まない仕組み作りを目指しています。そのため、デジタル化においては現場の従業員でも使いこなせる、シンプルで導入しやすいツールを重視しています。

ただし、小規模事業者にとって、デジタル化推進には2つの課題があります。一つは選択肢が多すぎてツールの選定が困難なことです。もう一つは各ツールに不要な機能が多く含まれており、投資対効果が見合わないことです。

そうした中で、新たな取り組みも進めています。大田区で事業を立ち上げたスタートアップであるDrumRoleとの連携(連載最終回で取り組みを紹介予定)です。彼らはスタートアップの利点を生かし、作業現場に入って意見を取り入れながらシステム構築を進めています。AI-OCRによる注文書自動読み取りで注文書内容をシステムへ入力する工数を大幅に削減しました。さらに、生産管理システムで、使用できるアカウント数が限られていたのを、同社が提供するクラウド型販売/生産管理システム「ドラムロール」を新たに採用することで、人数制限をなくしました。また、少量多品種生産で図面が多いため生産管理での工程入力が難しい部分についても、密な対話を通じて解決策を見つけ出そうとしています。「小規模事業者だからこそできるデジタルツール開発のバランスがポイントになる」と栗原氏は述べています。

(6)まとめ

堤工業のデジタル化の取り組みは、単なる業務効率化にとどまらず、将来的な成長を見据えた柔軟なシステム選定と、現場の実情に即した導入方法が特徴的でした。生産管理システムの導入をはじめ、見積業務や労務管理、会計管理のデジタル化を進めることで、業務全体の効率を高め、管理負担の軽減を実現しています。さらに、現場の抵抗感を考慮しながら、小規模事業者特有の課題に応じた導入プロセスを採用することで、無理なくデジタル化を浸透させている点も注目すべきポイントです。

デジタル化を推進するうえで、栗原氏が重視しているのは「単一のシステムに依存せず、複数のツールを活用すること」「現場の意見を取り入れながら、実運用に適した仕組みを選定すること」です。この柔軟なアプローチが、ITベンダーへの過度な依存を避け、より実用的かつ持続可能なデジタル化を可能にしています。また、在宅ワーカーの活用や秘書業務の外部委託など、デジタル化以外の業務効率化施策も並行して進めることで、限られた経営リソースの中でも最大限の効果を生み出している点も、他の成長を志す小規模製造業にとって参考になるでしょう。

今後の課題としては、スタートアップ企業との連携を生かしながら、小規模事業者向けのシンプルかつ実用的なデジタルツールの導入を進めることが、今後の成長に向けた重要なポイントとなるでしょう。堤工業の事例から学べることは多く、小規模製造業がデジタル化に取り組む際の指針として、大いに参考になるはずです。

⇒連載「これからの中小製造業DXの話をしよう」のバックナンバーはこちら

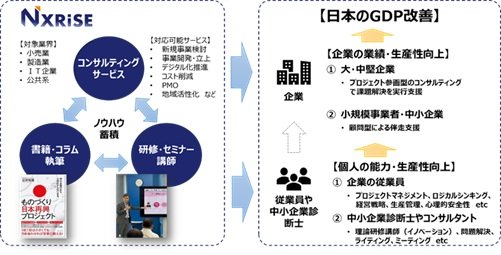

辻村裕寛(つじむらやすひろ)

ネクサライズコンサルティング 代表取締役

兼 産業能率大学 総合研究所兼任講師

【資格】

経済産業大臣認定 中小企業診断士

PMI認定PMP

認定経営革新等支援機関

ITベンチャー、リコーテクノシステムズ、日立コンサルティングなどのIT/コンサル業界での経験を経て、2024年4月に独立しました。「企業と働く人へのコンサルティングを通じて、持続可能な変革を促し、新たな価値を創出する。そして、日本経済を持続的な成長が可能な形に変えていく」というビジョンを胸に、日々活動しています。

コンサルティングサービスによる企業支援と並行して、コンサルティング現場から得られた示唆、時代に求められることをLive感あるコラムで発信中。並行して、組織・従業員への研修/セミナーにより内部から成長を促進する企業への変革をお手伝いしております。こうした活動を通して、現在、そして、これからの人たちが働きやすく・過ごしやすい社会の構築を目指しています。

従業員へのセミナーでは現役世代だけではなく、50代半ばからの出口戦略をともに考え作り上げるサービスを提供することで、高齢化社会だからできる社会構築のお手伝いをしております。これらを通じて、日本のGDP改善の実現に貢献してまいります。

著書として、今回連載するコラムのもとになったプロジェクトの詳細を記載した『中小企業のまち大田区からはじまる ものづくり日本再興プロジェクト』(ダイヤモンド社)がございます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

中小製造業のデジタル化のリアル――電子機器を製造するフルハートジャパンの場合

中小製造業のデジタル化のリアル――電子機器を製造するフルハートジャパンの場合

本連載では、筆者が参加したIoTを活用した大田区の中小製造業支援プロジェクトの成果を基に、小規模な製造業が今後取り組むべきデジタル化の方向性や事例を解説していきます。第3〜5回は実際の中小製造業におけるデジタル化の取り組みを事例を紹介します。第3回は、電子機器を製造するフルハートジャパンの事例です。 「成長する企業」と「現状維持の企業」 今すぐにでも変えられるそのポイントとは

「成長する企業」と「現状維持の企業」 今すぐにでも変えられるそのポイントとは

本連載では、筆者が参加したIoTを活用した大田区の中小製造業支援プロジェクトの成果を基に、小規模な製造業が今後取り組むべきデジタル化の方向性や事例を解説していきます。第2回は「成功する企業」と「現状維持の企業」の差について言及しつつ、デジタル化の前提となる「意識改革」の必要性について説明します。 中小製造業にとって意味あるデジタル化とは? 難航したIoT化計画で見えたもの

中小製造業にとって意味あるデジタル化とは? 難航したIoT化計画で見えたもの

本連載では、筆者が参加したIoTを活用した大田区の中小製造業支援プロジェクトの成果を基に、小規模な製造業が今後取り組むべきデジタル化の方向性や事例を解説していきます。第1回は同プロジェクトのデジタル化の実証実験の概要と、結果について紹介します。 中堅製造業のERP導入で学ぶ グループの情報一元化の実現と経営分析基盤の構築

中堅製造業のERP導入で学ぶ グループの情報一元化の実現と経営分析基盤の構築

SAPのERPを例に、ERPの導入効果や業務効率化のアプローチなどを紹介する連載「製造業ERP導入の道しるべ」。第2回では「SAP S/4HANA」の導入でグループの情報一元化を実現し、経営分析基盤を構築した中堅製造業の事例を解説する。 設備保全DXの“タイムリミット”が迫る 今こそ業務デジタル化推進を

設備保全DXの“タイムリミット”が迫る 今こそ業務デジタル化推進を

担当者の高齢化が進む設備保全業務。にもかかわらず、製造業全体で見るとこの分野でのデジタル化は順調に進んでいるとは言い難い側面があります。本連載では設備保全業務のデジタル化が生む効用と、現場で直面しがちな課題などを基礎から分かりやすく解説していきます。 製造DXの4つの成功要因(前編):意地でも「見たいけど見えないデータ」を集めよ!

製造DXの4つの成功要因(前編):意地でも「見たいけど見えないデータ」を集めよ!

モノづくりDXの重要性が叫ばれて久しいが、満足いく結果を出せた企業は多くない。本連載ではモノの流れに着目し、「現場力を高めるDX」実現に必要なプロセスを解説していく。第3回はDX推進時の「4つの成功要因」について説明する。 品質管理のための解析手法はどうすればデジタル化できるのか

品質管理のための解析手法はどうすればデジタル化できるのか

本連載は、品質管理の枠組みであるトヨタ式TQMと、製造現場での活用が期待されるIoT技術を組み合わせた、DX時代の品質保証強化を狙いとしている。第7回は、品質管理のための解析手法をどうすればデジタル化できるかについて紹介する。