インテルCPUの黎明期を支えたRTOS「iRMX」はなぜ過去のものになったのか:リアルタイムOS列伝(57)(2/3 ページ)

IoT(モノのインターネット)市場が拡大する中で、エッジ側の機器制御で重要な役割を果たすことが期待されているリアルタイムOS(RTOS)について解説する本連載。第57回は、インテルCPUの黎明期を支えたRTOS「iRMX」を紹介する。

iRMX-80が生まれた背景

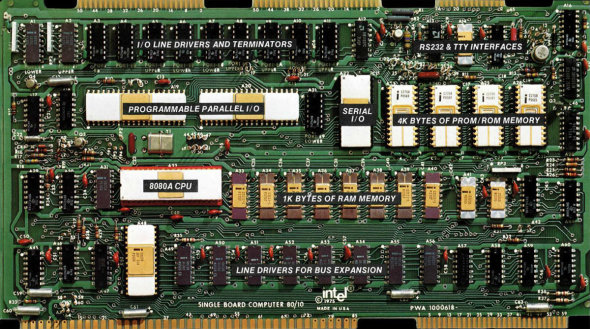

ところでなぜiRMX-80が生まれたのか? という話をもう少し説明したい。この当時Intelは、SBCに周辺回路をつないだり、あるいはSBC同士を組み合わせたシステムを構築するためのインタフェースとしてMultibusと呼ばれる独自の規格を推進したりしていた。図2は、Intel SBC 80/10というSBCの構成だが、これをもう少し拡張したSBC 80/24や、この後8086を搭載して開発されたSBC 86/12などをMultibusで組み合わせた複雑なシステム(図3)を構築する事も念頭に置いていた。

図3 1982年の「iMMX 800 Multibus Message Exchange Reference Manual」より。iMMX 800というのはMultibus上の複数のプロセッサ間で通信を行うためのシステムであり、個々のSBC上にMMX 80やMMX 86といったエージェントが動作しており、これらが相互通信を行うようになっている[クリックで拡大]

ところがISIS-IIなどでは一つのシステムに複数のCPUが並行動作することは想定しておらず、こうしたシステムを構築するためには個々のSBC上で独立したOSを動かす必要があった。そうした用途のためにも、ISIS-IIとは異なったOSが必要とされたわけだ。ちなみにiRMX-80の時点でRTOSという概念に基づいて実装が行われたのかどうかは定かではない。というのは、組み込み向けに「不要な機能は外せる」(なにしろ最大でも64KBメモリしか使えないから無駄な機能は極力省けるようにした)ものの、リアルタイム処理向けの配慮に当たるものが存在したかというとちょっと怪しい(このあたりの資料が入手できなかったので断言はしにくいのだが)。

iRMX-80のシェアがどの程度あったのかははっきりしない。そもそもSBC 80の出荷数がすごく多かったわけでもないし、その全てがiRMX-80を稼働させたというわけでもないだろうからだ。もちろん、iRMX-80はSBC 80以外のプラットフォームでも稼働可能であったが、ハードウェアへの対応作業を考えるとそこまで広範に使われたかどうかは怪しい。ただ、これに続くiRMX-86/88は、8086/8088が8080よりはるかに出荷数が多かったため、割と広範に使われることになる。

iRMX-80/86/88という名称は、少なくとも1984年までは間違いなく使われていた。ただこの後名称の変更があり、1989年にはiRMX Iに改称されている(図4)。もっとも、改称されたからといってiRMX-86/88に何か大きな変更があったわけでもなく、またプログラミングは引き続きPL/M-86を前提としていた。なぜ名称が変わったかというと、これとほぼ同時期にiRMX IIが登場、さらに1992年にはiRMX IIIも登場したからである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.