「成長する企業」と「現状維持の企業」 今すぐにでも変えられるそのポイントとは:これからの中小製造業DXの話をしよう(2)(2/2 ページ)

本連載では、筆者が参加したIoTを活用した大田区の中小製造業支援プロジェクトの成果を基に、小規模な製造業が今後取り組むべきデジタル化の方向性や事例を解説していきます。第2回は「成功する企業」と「現状維持の企業」の差について言及しつつ、デジタル化の前提となる「意識改革」の必要性について説明します。

(3)ベクトルを変えるために必要なもの

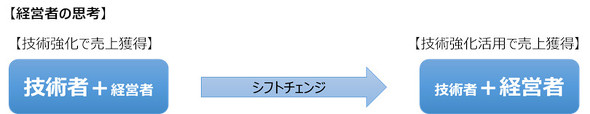

今までは発注元が求める技術を強化することで発注が増え、企業として成長できたため多くの中小製造業の経営者が「技術者+経営者」という位置付けで、技術者としての側面がより重要視されていました。

しかし、デジタル化が進展する現代においては、技術力だけでは差別化しづらくなってきています。経営者は、自らがデジタル化の目的を理解し社内へ組み込む、会社を変革するリーダーシップを発揮する必要があります。つまり、「技術者+経営者」へシフトチェンジする時代になったと言えます。技術も分かる経営者としての位置付けをより強くしなければならないということです。

今を生きる経営者は経営、事業、デジタルの知識を生かし、企業の成長を意識していくことが非常に重要です。具体例を挙げると、最新のITツールやデータ活用の知識を習得し、組織内での情報共有体制を整備することや、外部の成功事例を学び、若手経営者や現場のリーダーと共に意見を交換するなど、組織全体が変革に向かって連動する仕組みづくりが必要になります。こうした取り組みが、企業のベクトルを根本から変える原動力となってきます。

(4)デジタル化進展度合で生じる格差

中小製造業でもデジタル化に積極的に取り組んでいる企業もあれば、アナログでほとんどのことに対応している企業もいます。そして、その背景はデジタル化ツールが優れていたり、技術的な問題にあったりするのではなく、その企業に根付く考え方や、経営者の働き方によるところの方が大きいということです。

最大のポイントは、経営者のデジタル化に対する考え方です。これにより積極性や実施内容に明確な差が発生しています。デジタル化を進めた企業は、業務の効率化や情報共有の迅速化に成功し、経営判断のスピードが向上しています。

例えば、売上高や需要見込みを立てる際に、デジタル化が進んでいる企業ではボタン1つでグラフとして表示しすぐに対策の議論に入ることができますが、経理システムのデジタル化などが進んでいないとまずは手書きの書類から正しい情報を選んで集めるだけで膨大な時間が必要になります。さらにその情報を集めている間に状況はどんどん変わっていってしまい、精度に問題が出てくるため、決定的な判断を下すことが難しい状況が生まれます。

これは、大げさな例ではなく、実際に筆者が目の当たりにした事実です。経営者の意識や組織文化に深く根差すデジタル化の進展度合いが、ここまで経営のスピードに影響していることに私自身も驚く事例でした。

今回のコラムでは、デジタル化の推進には経営者の意識改革がいかに重要であるかを記載しました。今後、日本の中小製造業が持続的な成長を遂げるためには、先進的な経営戦略とモノづくり技術そしてデジタル技術の融合が不可欠と言えます。変革の波に乗り、経営者自らがリーダーシップを発揮することで、企業の活性化へとつながると考えることができます。

次回以降は、実際にデジタル化を進めた企業の具体的な事例を紹介し、成功のポイントを探ります。デジタル化を検討している企業にとって、より実践的な知見を提供していく予定です。ご期待ください。

⇒連載「これからの中小製造業DXの話をしよう」のバックナンバーはこちら

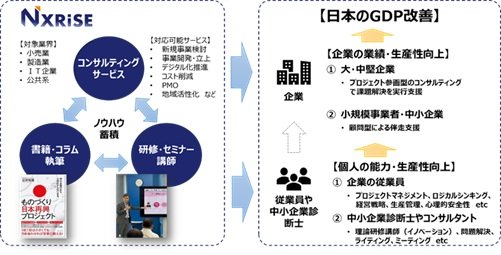

辻村裕寛(つじむらやすひろ)

ネクサライズコンサルティング 代表取締役

兼 産業能率大学 総合研究所兼任講師

【資格】

経済産業大臣認定 中小企業診断士

PMI認定PMP

認定経営革新等支援機関

ITベンチャー、リコーテクノシステムズ、日立コンサルティングなどのIT/コンサル業界での経験を経て、2024年4月に独立しました。「企業と働く人へのコンサルティングを通じて、持続可能な変革を促し、新たな価値を創出する。そして、日本経済を持続的な成長が可能な形に変えていく」というビジョンを胸に、日々活動しています。

コンサルティングサービスによる企業支援と並行して、コンサルティング現場から得られた示唆、時代に求められることをLive感あるコラムで発信中。並行して、組織・従業員への研修/セミナーにより内部から成長を促進する企業への変革をお手伝いしております。こうした活動を通して、現在、そして、これからの人たちが働きやすく・過ごしやすい社会の構築を目指しています。

従業員へのセミナーでは現役世代だけではなく、50代半ばからの出口戦略をともに考え作り上げるサービスを提供することで、高齢化社会だからできる社会構築のお手伝いをしております。これらを通じて、日本のGDP改善の実現に貢献してまいります。

著書として、今回連載するコラムのもとになったプロジェクトの詳細を記載した『中小企業のまち大田区からはじまる ものづくり日本再興プロジェクト』(ダイヤモンド社)がございます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

中小製造業にとって意味あるデジタル化とは? 難航したIoT化計画で見えたもの

中小製造業にとって意味あるデジタル化とは? 難航したIoT化計画で見えたもの

本連載では、筆者が参加したIoTを活用した大田区の中小製造業支援プロジェクトの成果を基に、小規模な製造業が今後取り組むべきデジタル化の方向性や事例を解説していきます。第1回は同プロジェクトのデジタル化の実証実験の概要と、結果について紹介します。 設備保全DXの“タイムリミット”が迫る 今こそ業務デジタル化推進を

設備保全DXの“タイムリミット”が迫る 今こそ業務デジタル化推進を

担当者の高齢化が進む設備保全業務。にもかかわらず、製造業全体で見るとこの分野でのデジタル化は順調に進んでいるとは言い難い側面があります。本連載では設備保全業務のデジタル化が生む効用と、現場で直面しがちな課題などを基礎から分かりやすく解説していきます。 中小製造業はスマートファクトリーを目指すべきか?

中小製造業はスマートファクトリーを目指すべきか?

機械設計に携わるようになってから30年超、3D CADとの付き合いも20年以上になる筆者が、毎回さまざまな切り口で「3D設計の未来」に関する話題をコラム形式で発信する。第13回は、中小製造業における「スマートファクトリー」の実現にフォーカスして、筆者の考えを述べる。 製造DXの4つの成功要因(前編):意地でも「見たいけど見えないデータ」を集めよ!

製造DXの4つの成功要因(前編):意地でも「見たいけど見えないデータ」を集めよ!

モノづくりDXの重要性が叫ばれて久しいが、満足いく結果を出せた企業は多くない。本連載ではモノの流れに着目し、「現場力を高めるDX」実現に必要なプロセスを解説していく。第3回はDX推進時の「4つの成功要因」について説明する。 製造DXの4つの成功要因(後編):変革は柔軟に、草の根活動から始めよ!

製造DXの4つの成功要因(後編):変革は柔軟に、草の根活動から始めよ!

モノづくりDXの重要性が叫ばれて久しいが、満足いく結果を出せた企業は多くない。本連載ではモノの流れに着目し、「現場力を高めるDX」実現に必要なプロセスを解説していく。第4回はDX推進時の「4つの成功要因」のうち、「柔軟なDX」と「草の根DX」について説明する。 中小製造業に求められる自己変革――デジタル化とグローバル化による生産性向上

中小製造業に求められる自己変革――デジタル化とグローバル化による生産性向上

中小企業の現状を示す「2019年版中小企業白書」が公開された。本連載では、中小製造業に求められる労働生産性向上をテーマとし、中小製造業の人手不足や世代交代などの現状、デジタル化やグローバル化などの外的状況などを踏まえて、同白書の内容を4回に分けて紹介する。第2回は、「デジタル化」と「グローバル化」を切り口とし、中小製造業の自己変革の必要性について取り上げる。 品質管理のための解析手法はどうすればデジタル化できるのか

品質管理のための解析手法はどうすればデジタル化できるのか

本連載は、品質管理の枠組みであるトヨタ式TQMと、製造現場での活用が期待されるIoT技術を組み合わせた、DX時代の品質保証強化を狙いとしている。第7回は、品質管理のための解析手法をどうすればデジタル化できるかについて紹介する。