光量子コンピュータの60GHz動作が可能に、量子もつれ生成を1000倍以上に高速化:量子コンピュータ

東京大学大学院工学研究科とNTTは、従来の1000倍以上高速なピコ秒スケールの量子もつれの生成とリアルタイムな観測に成功したと発表した。今回の実験ではクロック周波数として60GHzを実現しており、数GHzのクロック周波数が限界となっている古典コンピュータを大幅に上回る超高速光量子コンピュータの実用化にさらに近づいたとする。

東京大学大学院工学研究科と日本電信電話(NTT)は2025年1月29日、従来の1000倍以上高速となるピコ秒(10−12秒)スケールの量子もつれの生成とリアルタイムな観測に世界で初めて成功したと発表した。今回の実験ではクロック周波数として60GHzを実現しており、数GHzのクロック周波数が限界となっている古典コンピュータを大幅に上回る超高速光量子コンピュータの実用化にさらに近づいたとする。

会見の登壇者。左から、東京大学大学院工学研究科 助教のアサバナントワリット氏、同科 教授の古澤明氏、NTT 先端集積デバイス研究所 機能材料研究部 特別研究員の梅木毅伺氏、東京大学大学院工学研究科 大学院生の川崎彬斗氏[クリックで拡大] 出所:NTT

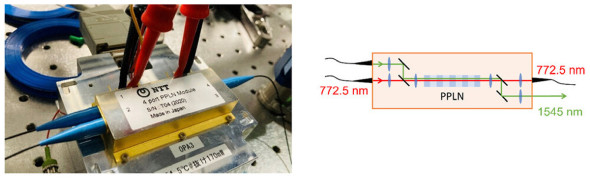

今回の研究成果を主導したのは、光方式の量子ビットを用いる光量子コンピュータの研究で知られる東京大学大学院工学研究科 教授の古澤明氏と、同科 助教のアサバナントワリット氏、大学院生の川崎(正しい漢字はたつさき)彬斗氏による研究チームである。従来の量子光源(OPO)を用いて量子もつれを生成する場合、OPO内の共振器による数GHzを上限とする帯域制限の影響もあって、生成速度を示すクロック周波数はMHzスケールにとどまっていた。今回は、量子もつれの生成とリアルタイム測定に、NTTが持つ高い導波路加工技術を基に開発した光パラメトリック増幅器(OPA)を適用することで限界を打破し、MHzスケールから1000倍以上高速な60GHzというクロック周波数の実現につなげた。

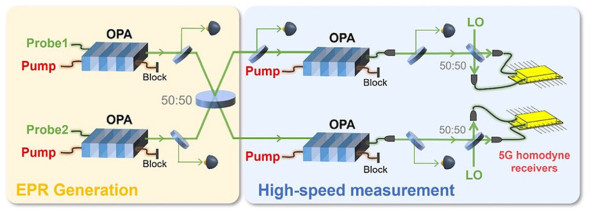

光量子もつれの生成と測定のシステムでは、2個のOPAから出てくる量子光をビームスプリッターで干渉させることで光量子もつれを生成する。そしてこの光量子もつれを、さらに2個のOPAを用いて増幅してからホモダイン測定器によるリアルタイム測定を行っている。高速の量子もつれ生成に対応できるように、ホモダイン測定器によるリアルタイム測定も高速化する必要があるが、そこで導入したのが量子状態の振幅を増幅するための位相敏感増幅(PSA)である。このPSAのために用いられているのが、量子もつれ生成とは別途用意された2個のOPAである。PSAがプリアンプのように働いて量子状態の振幅を増幅できるので、高速ではあるものの効率の低い5G光通信などに用いられているホモダイン測定器を適用して高速のリアルタイム測定の実現につなげた。

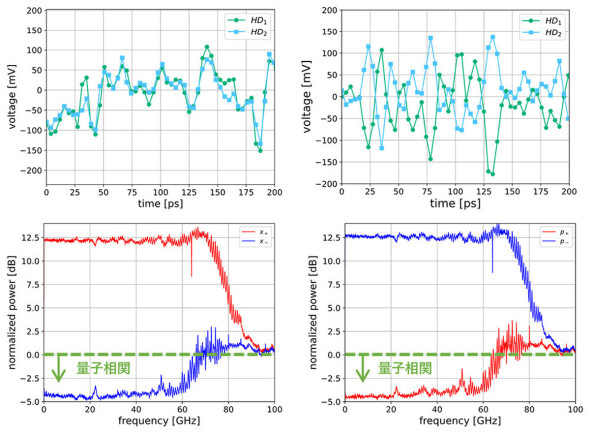

開発したシステムから出力される量子光が量子もつれの状態を維持している(量子相関を有している)ことを測定結果から確認するためには、2つのホモダイン測定器からの量子もつれに関するx出力が一致し、p出力が0を対称軸として反転している必要がある。そして、実際の測定結果からは、x出力の一致とp出力の反転を確認できただけでなく、クロック周波数60GHzに対応するピコ秒スケールで量子相関を有していることが読み取れた。さらに、量子相関の強さや速度を確認するためフーリエ変換による周波数解析を行ったところ、約60GHzの帯域で古典相関の限界である0から4.5dB下回る強い量子相関が存在することを確認できた。この4.5dBという量子相関は、量子計算や量子通信に応用可能な強さだという。

今後は、今回の2モードの量子もつれ状態からさらにモード数を増やして大規模化することで量子計算に応用していくとともに、波長多重などの光通信技術との融合でTHzスケールの高速化を目指す。また、100GHz帯域の光量子コンピュータの実用化にもつなげていきたい考えだ。

なお、今回の研究成果は、2025年1月29日発行の学術論文誌「Nature Photonics」に掲載された。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

光量子コンピュータの実用化へ一歩前進、光量子状態の生成速度を1000倍に高速化

光量子コンピュータの実用化へ一歩前進、光量子状態の生成速度を1000倍に高速化

東京大学大学院工学研究科は、マサチューセッツ大学、NTT、NICT、理化学研究所とともに、「シュレディンガーの猫状態」と呼ばれる強い量子性を有する光量子状態の生成速度について、従来のkHzオーダーから約1000倍となるMHzオーダーに高速化することに成功したと発表した。 100GHz100コアの「スーパー量子コンピュータ」実現へ、光通信技術が道を開く

100GHz100コアの「スーパー量子コンピュータ」実現へ、光通信技術が道を開く

NTTと東京大学、理化学研究所、JSTは、最先端の商用光通信技術を光量子コンピュータに応用することで、世界最速となる43GHzのリアルタイム量子信号の測定に成功したと発表した。 量子コンピュータによる暗号解読に備えを、耐量子計算機暗号の現在地

量子コンピュータによる暗号解読に備えを、耐量子計算機暗号の現在地

日本IBMが耐量子計算機暗号の標準化の概況や取り組みについて説明した。 日立が量子ビットの寿命を100倍以上長くする操作技術を開発

日立が量子ビットの寿命を100倍以上長くする操作技術を開発

日立製作所は、シリコン内の電子スピンを量子ビットとして用いるシリコン量子コンピュータの実用化に向け、量子ビットを安定化できる量子ビット操作技術を開発し、従来手法と比べて量子ビットの寿命を100倍以上延伸できることを確認した。 量子コンピュータに新たな道を開くか、電子の飛行量子ビット動作を世界初実証

量子コンピュータに新たな道を開くか、電子の飛行量子ビット動作を世界初実証

NTTとフランスのCEA Saclay、NIMS、KAISTは、グラフェンのp-n接合と、ローレンツ波形の電圧パルスによって生成される単一電子源のレビトンを用いることで、電子の飛行量子ビット動作を世界で初めて実証したと発表した。 スパコンで届かない領域へ、127量子ビットの商用量子コンピュータが国内初稼働

スパコンで届かない領域へ、127量子ビットの商用量子コンピュータが国内初稼働

IBMと東京大学は、127量子ビットの量子チップである「IBM Quantum Eagle」を搭載したゲート型商用量子コンピュータ「IBM Quantum System One with Eagle プロセッサー」を2023年秋ごろに国内で稼働開始すると発表した。