“組み込みUNIX”を目指した「ChorusOS」は企業買収の波に飲まれて消えた:リアルタイムOS列伝(39)(1/3 ページ)

IoT(モノのインターネット)市場が拡大する中で、エッジ側の機器制御で重要な役割を果たすことが期待されているリアルタイムOS(RTOS)について解説する本連載。第39回は、“組み込みUNIX”を目指したものの企業買収の波に消えた「ChorusOS」を取り上げる。

「ChorusOS」は、企業買収の中でいつの間にか消えてしまったリアルタイムOS(RTOS)である。一応分類的にはRTOS、というか実際リアルタイム制御を目指して開発されたOSだから間違いなくRTOSではあるのだが、そのターゲットはMCUというよりもMPUである。ぶっちゃければ“組み込みUNIX”とでもいうべきか。

OSIの参照モデルを考案したZimmerman氏が開発

ChorusOSはもともと、フランスINRIA(Institute for Research in Computer Science and Automation:国立情報学自動制御研究所)で1979年に始まったChorusという研究プロジェクトに端を発している。このプロジェクトはHubert Zimmerman氏が始めたものだが、同氏はコンピュータネットワークの著名なエンジニア(OSIの参照モデルを考案したのがZimmerman氏である)であり、当時はINTRAに籍を置いていた(翌年にはフランステレコムに籍を移しつつ、引き続きプロジェクトに携わっている)。

このプロジェクトは、1970年台初頭からやはりフランスで進められていたCYCLADESと呼ばれるコンピュータネットワークシステムに向けたものであった。この当時のOSといえば、モノリシックな構造になっており、そもそもネットワークのハンドリングなどがあまり得意ではなかった。そこでプロジェクトはネットワークのハンドリングを追加するとともに、この当時流行だった分散OSの考え方まで入れたOSの構築を目指すことになる。

CYCLADESそのものがUNIX上で稼働するものだったので、開発を目指したOSも当然UNIXと互換性のあるものとなった。このChorusプロジェクトの中で、1986年までにChorus-v0からChorus-v2までが開発されることになる。

このChorus-v2では、Solと呼ばれる別のプロジェクトの成果も合流している。SolもまたINRIAで1979年からスタートしたもので、こちらは既存のUNIX環境をフランスで当時使われていたミニコンやマイコンに移植するためのプロジェクトであった。面白いのは開発言語としてCの代わりにPascalを使っているところだ。このSolは、1984年にChorusと一緒になり、この結果としてChorus-v2はSystem Vに準拠するAPIを利用できるようになっている。

INTRAはこのChorusプロジェクトの商用化をもくろみ、この結果としてINTRAからスピンアウトする形で1986年に創業されたのがChorus Systemesである。創業者はZimmerman氏と、Solプロジェクトを推進していたMichel Gien氏の2人。会長兼CEOにはZimmerman氏が就き、CTO兼研究開発部長にGien氏が就く。

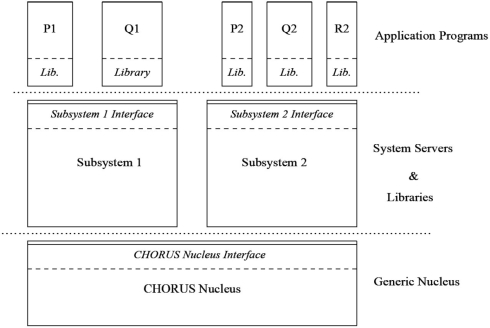

さてそのChorus Systemes、最初の2年間はひたすらChorusのバージョンアップにいそしんだ。この結果として1988年に完成したのがChorus-v3である(図1)。Chorus-v3では、マイクロカーネルベースとなる「Chorus Nucleus」という名前のサービスが文字通り「核」となっている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.