複雑さを増す自動運転のセンサーフュージョン、開発をどう効率化するか:自動運転技術 インタビュー(1/2 ページ)

アウディが2018年から市販するレベル3の自動運転車は7種類24個のセンサーを使用するが、「どのセンサーを幾つ使うか」はまだ各社とも模索中だ。レベル4以降に高度化すればさらに多くのセンサーが必要になるかもしれない。複雑さを増すセンサーのデータフュージョンについて、あるドイツ企業の取り組みを聞いた。

レベル3の自動運転車が2018年からいよいよ市販される。トップバッターはAudi(アウディ)のフラグシップセダン「A8」で、市販モデルにレベル3の自動運転を搭載するのは「世界初」(アウディ)としている。自動運転機能は高速道路を時速60km以下で走行中に作動し、ドライバーが常に周辺を監視する必要がなくなる。

A8が搭載するセンサーは7種類、合計24個に上り、車両の周囲360度を監視する。また、前方監視には、カメラや長距離ミリ波レーダーなどに加えて、レーザースキャナー(ライダー、LiDAR:Light Detection and Ranging)も使用する。複数のセンサーで同じ方向を監視するのは誤検知を防ぐ冗長化のためにも不可欠だ。

ライダーについては「市街地に出るまではライダーなしで可能」(日系大手サプライヤー)という一方で、「高速道路で車線変更する時、横の空間を検知するのはミリ波レーダーでは分解能が足りない。ライダーが必要」(日系自動車メーカー)という方針もある。また、「ある自動車メーカーはレベル4の自動運転にライダーが5個は必要だと見込んでいる」(ドイツ系半導体メーカー)と、意見が分かれ、個数や装着する位置も明確ではない。

自動運転のさらなる高度化に向けて、どのセンサーを幾つ、どのように配置するか、まだ模索が続きそうだ。どちらにしろ、それぞれのセンサーの特性を考慮し、個数の増加に柔軟に対応しながらセンサー情報を融合する「センサーフュージョン」の最適なアルゴリズムを開発していかなければならない。また、センサーフュージョンの結果は位置情報や高精度3次元地図とも照合するため、複雑さはさらに増していく。

こうしたデータの統合処理(データフュージョン)について、ドイツのソフトウェア企業BASELABS(ベースラボ) 社長のロビン・シューベルト氏は、「これまではセンサーフュージョンのアルゴリズムが自動運転の性能の良しあしを握っていたが、今後はもう差別化要因にはならない。標準的な技術に収束しつつある」と語る。

クリックだけでアルゴリズム構築

ベースラボは2012年にドイツで創業した。データフュージョンに特化し、統合処理のアルゴリズムを自動で構築するツール「ベースラボ クリエイト」を提供している。

2013年にDaimler(ダイムラー)とScania(スカニア)、2014年には日系企業では初めてデンソーと取引を始めた。現在はこの他にもRobert Bosch(ボッシュ)、Intel(インテル)、Hyundai Motor(現代自動車)、Siemens(シーメンス)などが取引先に名前を連ねる。従業員は35人で、日系企業のサポートは、ベースラボと提携するVector Informatikの日本法人ベクター・ジャパンが対応している。

シューベルト氏はベースラボ クリエイトについて、専門家でなくても容易にデータフュージョンを開発できるのが特徴だと説明する。自動運転車のデータフュージョンのアルゴリズムが複雑だという声に応えて開発したものだ。

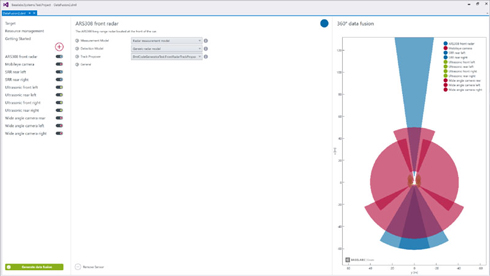

このツールは、画面上をクリックしていくだけで、車両に搭載するセンサーの数やタイプ、取り付け位置、検知範囲、そのセンサーに特有のエラーの傾向などについて設定できる。サポートするセンサーの種類はカメラやレーダー、ライダーで、高精度3次元地図、位置情報とのフュージョンにもカスタマイズで対応できる。センサーの個数は問わない。

センサーの構成を設定した後は、数分間でデータフュージョンのアルゴリズムが完成する。これは従来では数週間を要する作業だったという。

センサーのエラーの傾向や発生頻度を取得するツールも備えており、採用するセンサーのパラメータをベースラボ クリエイトへ反映させたり、センサーの実環境での挙動をシミュレーションすることができる。また、採用するセンサーが決まっていない段階でもアルゴリズムは構築可能だという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.