ビッグデータの活用を医療でも、米大学が「子どもの脳のMRIデータバンク」構築へ:医療技術

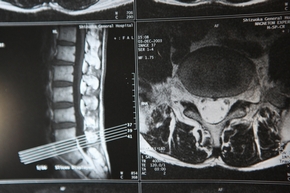

米大学の医学部が、クラウドコンピューティングのプロジェクトとして、子どもの脳のMRI(磁気共鳴画像)データを大量に集め、診断と治療に役立てる“データバンク”の構築に取り組む。同大学は、「ビッグデータを本格的に活用する一例になるだろう」と述べている。

米ジョンズ・ホプキンス大学は2014年1月、子どもの脳のMRI(磁気共鳴画像)データを集めたデータバンクの構築に取り組むと発表した。対象となるのは、変形などの異常が生じた脳の画像データである。データバンクの構築は、クラウドコンピューティングの3カ年プロジェクトで、米国立衛生研究所(National Institutes of Health)から60万米ドルの助成金を得る。

Googleの“MRIデータ版”

子どもの脳をMRIで診察し、脳に変形などの異常が生じている場合、それが病気なのか、あまり影響がないのかを診断するのは難しい。ジョンズ・ホプキンス大学は、子どもの脳のMRIデータ(画像データ)を医者が検索して参照できるような検索システムを作ることを目指しているという。いわば、「Googleの“MRIデータ版”」(同大学)だ。

プロジェクトを率いるのは、同大学 医学部のバイオメディカルエンジニアリング教授であるMichael Miller氏だ。同氏は、計算解剖学(computational anatomy)の権威でもある。Miller氏は、「てんかんや、精神疾患などと診断された子どもの脳のMRIデータで、医師がアクセスできるようなデータバンクを構築する。これは、脳疾患に結び付く異常に関連する情報を共有できるシステムになるだろう。医用画像業界にとって、このシステムは、特定の情報を探したいときに、Googleのような検索エンジンと同じ役割を果たすことになる」と話す。

医師が、どういった疾患が子どもの病状を引き起こしているのかを判断しかねるとき、子どもの脳のMRIデータに最もよく似たデータを、データバンクから検索することができる。データバンクにある画像データが、既に診断されたものであれば、医師はより正しく子どもの脳の状態を診断できるだろう。さらに、今後脳がどのように変化していくかも分かるため、早期に治療を始められる可能性が高くなる。

Miller氏とともにプロジェクトに関わっているのが、同大学 医学部放射線学科の森 進教授だ。森教授は、「上記のような“バイオバンク(biobank)”は、医師の仕事を大きく変える」と述べる。同教授は、「われわれは、あるタイプの脳の異常が特定の病気に関係していることを経験的に知っている。だがその関係性は必ずしも明らかではなく、神経放射線の専門家は、知識を得るために膨大な量の研修を行う。脳のMRIデータバンクが、病理学の理解を深め、最適な診断に導く手助けになれば」と語っている。

森教授らは、4年以上をかけて、ジョンズ・ホプキンス大学で診察した5000以上の脳のMRIデータを用いて、データベースを作り上げてきた。そうしたデータベースに患者の名前など個人情報は表示されていないが、病状に関する詳細な情報は含まれている。

同大学のJonathan Lewin氏は、「MRIデータのデータバンクは、ビッグデータの本格的な活用例の1つになる。多数の患者の医療データの中から、特定の情報をクラウドに引き出すことは、強力な分析手段になるだろう」と述べている。

ジョンズ・ホプキンス大学では、子どもの脳のデータバンクとともに、高齢者の脳の画像ライブラリの構築も始まっている。

医療エレクトロニクス(Medical Electronics)特選コーナー

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

AI活用の本命はビッグデータなのか?

AI活用の本命はビッグデータなのか?

人工知能(AI)は、登場初期の黄金期と、1980年代前半のブームを除き、長く「冬の時代」が続いてきた。だがここに来て、ようやくAIが本領を発揮できそうな分野が登場している。それが、クラウドやソーシャルメディア、スマートフォンなどのモバイル端末の普及により、にわかに注目を集めるようになったビッグデータだ。 遠隔医療をより身近に、シスコがソフトウェアプラットフォームを発表

遠隔医療をより身近に、シスコがソフトウェアプラットフォームを発表

シスコシステムズは、医療向けのネットワークシステムを実現するソフトウェア「Cisco HealthPresence」の新版を発表した。遠隔医療や地方医療に必要なシステムを、より容易に実現できるという。 スマホの内蔵カメラで脈拍を計測、顔を5秒間撮影するだけ

スマホの内蔵カメラで脈拍を計測、顔を5秒間撮影するだけ

スマートフォンやタブレット端末の内蔵カメラ、PCのディスプレイに取り付けられたWebカメラを使い、人間の顔を5秒間撮影するだけで、脈拍を計測できる――。富士通研究所が、このような技術を開発した。自分自身の健康チェックのほか、高齢者の体調の測定、空港やイベント会場でのセキュリティチェックといった用途も想定しているという。