解析実行エラーの原因と対策(その3):SPICEの仕組みとその活用設計(8)(1/3 ページ)

連載の第6回と第7回で解説した収束エラーに気を付けていても、SPICEによる解析を行っているとさまざまな形で解析実行エラーが発生する。第8回では、陥りやすい失敗事例を挙げて、その原因と対策を具体的に説明する。

前回は技術的な背景、特にインダクタンスの過渡応答の解析時間ステップを短くしていくと異常電圧になっていく現象について説明しました。この現象は、仕組みは違いますが有限要素法でメッシュサイズを小さくしていくと異常応力になっていく応力特異点を思い出させます。そういえば、この応力特異点について解説しているWebサイトもあまり見かけません。“特異点ありき”で話を済ませている場合が多いようです。

今回は、理論とは別に実際に陥りやすい失敗事例について説明します。これは筆者の実際の経験をモデル化したものですので、一般形への適用には検討を要する場合もあるかもしれないことをあらかじめご了承願います。

さまざまな解析トラブル事例

「解析トラブルの原因はトラブルの件数分だけある」と言われるように、それぞれのケースで原因は異なっている場合がほとんどです。ここでは、それらの中から、いくつかのケースに分類できるものについて説明します。

中途半端な理想化

設計内容を事前に検討する手法としてCAEツールの活用が定着してくると、部品の要求特性の明確化も検討対象に取り上げられてきます。そのためには、まず理想デバイスを記述してから、理想デバイスに対してさまざまな寄生要素を付加していくことになります。ここで紹介するのは、理想化が中途半端なために解析が止まってしまうケースです。

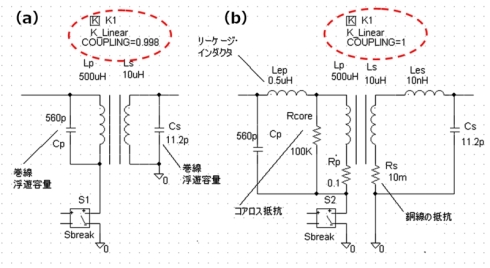

例えば、トランスの特性検討モデルとして、図1の構成例のようにインダクタを用いて表現することは、実際の動作を模擬したコアモデルよりも多用されます。

図1(a)で示したモデルAでは、トランスのコイル間磁気結合の不完全さを結合係数K_Linearで表現し(K=0.998)、コイルの浮遊容量Cp、Csを付加して高周波振動を表そうとしています。

しかしながら、モデルAでは1次コイルのCp・Lp、2次コイルのCs・Lsの並列共振を減衰させる要素がありません。このため、コイルに発生したリンギングが持続したり、スイッチンングで巨大なスパイク電圧が各コイルに発生したりする場合があります。

またこの手法ですと、実トランスを模したコイルの数が3個以上になると、インダクタンス相互間の結合関係が級数的に増加し、さらには各素子が磁気結合を介して相互に絡み合うので収束性が悪くなります。

対策

結局、このようなケースでは、図1(b)で示したモデルBのように、

1.銅線の抵抗分である直列抵抗RpやRsを入れてコイルの共振電流を減衰させる

2.コアロスを表す並列抵抗RcoreをLpと並列に入れ、並列共振を抑制する

加えて、コイル相互間の結合を明確にするため、

3.結合係数をK=1(完全結合)として収束性を改善する

4.結合の不完全さは漏れインダクタンスとしてLep、Lesを挿入する

ことで、より現実のモデルに近づけると収束性を改善できます。

このように因子を独立させておけば、磁気結合、コアロス、銅損などの各種特性バラツキを検討する際には、それぞれを独立して検討できますのでコアモデルよりも有益であるケースが多々あるのです。

また、実際に量産時に入手できるトランスはシミュレーションの結果通りの特性とは限りません。このため、モデルBのような収束性を考慮したモデルでも十分に設計検討の指針を得ることができます。

キャパシタのESL、ESRの設定も自動では設定されませんので、必要に応じて判断することが必要です。例えば、コンバータの出力平滑用容量として用いた場合には、リップル電圧、制御系の位相回転などに影響を与えます。ESL、ESRがないと、高域での位相回転が止まらず、不必要に位相を進めてしまうのです。

つまり、何を測定するかによって、等価回路に何を組み込むのか、組み込まないのかを判断する必要があるのです。

SPICEといえどもまだまだ経験工学の域を出ていないとも言えます。

この他にも同種の問題として次のような事例を挙げておきます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.