宇宙から燃えずに地球に帰ってこれるんです。そう、「i-Ball」ならね:日本が誇る宇宙技術の名脇役(1)(2/3 ページ)

ロケット、人工衛星、探査機などの主役の陰に隠れて、報じられることの少ない宇宙関連「技術」に注目する連載。今回は、直径40cmの“小さな宇宙船”「i-Ball」にフォーカスする!

i-Ballの仕組み

それではまず、i-Ballの構造をざっと説明しよう。

前述のように、i-Ballは直径40cmの球形だ。再突入時、機体は数千℃という高温にさらされるため、最外層には「アブレータ」と呼ばれる耐熱素材が採用されている。アブレータは高温になると、表面側から溶けて炭化するが、そのとき発生するガスが膜となって熱の流入を抑える効果がある他、気化熱によって熱を逃がし、内部に高熱が伝わることを防いでくれる。

アブレータは再突入におけるキー技術の1つだ。「はやぶさ」カプセルでは、このアブレータにCFRP(炭素繊維強化プラスチック)が使われており、内部の温度が50℃以下になるよう設計されていた。i-Ballのアブレータについて、素材は非公表であるが、おそらく同様の素材が使われているものと思われる。

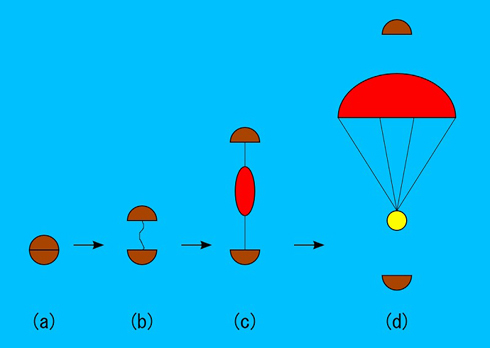

アブレータは上半分と下半分に分かれており、パラシュートの展開時に分離する方式(IHIエアロスペースはi-Ballを地球に見立て、それぞれ“北半球”“南半球”と呼んでいる。以降、本稿でもそのように説明する)を採用する。分離後、北半球がドローグシュート(減速用の小さなパラシュート)の代わりとなり、これがメインパラシュートを引っ張り出す。

南北の半球は内部で貝柱のような棒で固定されており、分離時にまずこれを切断してから、上下に半球をはじき飛ばす。この仕組みは「はやぶさ」カプセルと同様であるが、i-Ballは有人施設のISSに行くため火工品(火薬)の使用に厳しい制限があり、切断はガス圧駆動方式に変更されている。

メインパラシュートには、電子機器が入ったフローテーションバッグがぶら下がっており、観測データは着水後に衛星通信を用いて送信される。海水に触れるとガスボンベから二酸化炭素が噴出し、フローテーションバッグが膨らむ仕組みを採用しており、沈まないように工夫してある。海面には1週間程度浮いていられる予定だが、電子機器のバッテリー容量が小さく、最悪のケースでは3時間程度しか持たないとのこと(海面の温度による)。

i-Ballのカメラは2つある。1つは“北極点”に内蔵、もう1つは北極付近にUSB端子があって、そこからケーブルで外付けとなっている。外付けカメラは見たい方向を任意に設定できる自由度の高さがある。予定ではHTVのハッチ方向にカメラを向けて、HTVが壊れる様子を内部から撮影することを狙う(i-Ballは横向きに格納されるため、内蔵カメラからハッチ方向は見えない)。

HTVが破壊されてバラバラになると、i-Ballは単独で落下。i-Ballに姿勢制御の能力はないが、南半球側に重心があるため、自動的に北極が上を向く形になる。その視野には、燃えながら落下しているHTVの残骸が写っているはずだ。内蔵カメラはカラーなので、炎色反応を見れば、何が燃えているのか推測もできる。

ちなみに「i-Ball」という名前だが、実は“目玉(eye ball)”に由来するという。形といい機能といい、確かに目玉というのは言い得て妙で面白い。

タイミングが重要

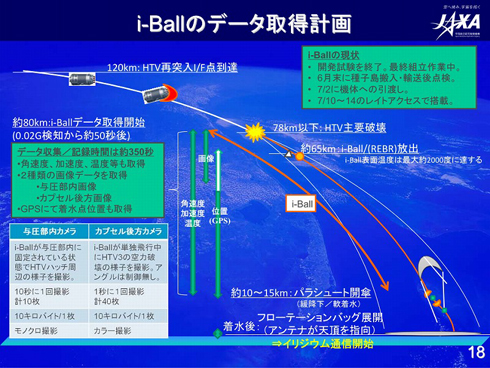

降下中は通信できないため、i-Ballは全て自律的に動作する必要がある。次は、一連の動作シーケンスを見ていこう。

前述のように、i-Ballはバッテリー容量に余裕がない。それ故、再突入の直前までメインスイッチをオフにし、消費電力を抑えている。これを起動する基板が別に用意されており、ここにタイマーと加速度センサーが搭載されている。再突入に向けたHTVの軌道変更(スラスタの噴射)を検出して、i-Ballのスイッチをオンにするのだ。ちなみに、この加速度センサーはゲーム機のコントローラーにも使われている民生品で、省電力性能が高いとか。

高度120km程度で再突入を開始。高度78kmあたりからHTVの崩壊が始まると見られており、その前からデータ取得を開始するように、適切な加速度とタイマーの秒数を設定しておき、スタートのトリガーにする。最初に外付けカメラを使い、ハッチ方向を10秒間隔で10枚撮影、その後、内蔵カメラに切り替えて、北極方向を2秒間隔で40枚撮影する。画像の解像度はVGAで、ファイルサイズは1枚10Kバイト程度になる見込みだ。

合計50枚という制約は、着水後にバッテリーがもつ3時間以内にデータの送信が完了するように、ということで設けられている。もし送信できるデータサイズに余裕があれば、再突入から着水まで動画で撮影できればベストだ。しかし、衛星通信は回線が非常に細く、まずは優先的に温度、加速度、角速度などのデータを送らなければならないので、画像のために与えられる容量はその程度が限度なのだ。

内蔵カメラで撮影できるのは、40枚×2秒=80秒間。最も理想的なのは、HTVが壊れる前から撮影が始まって、崩壊してバラバラになる様子が近くから見られることであるが、全てはタイミング次第だ。もし、HTVの分解が予想よりも遅ければ、HTVの内部にいる間に80秒が終わってしまうかもしれないし、逆に早ければ、HTVから離れてほとんど点しか写っていないような画像になりかねない。

当初、撮影間隔は1秒にする予定だったが、これだと撮影できるのは40秒だけ。しかし、解析の結果、HTVの破壊予測のバラツキが想定よりも大きく、撮影タイミングがずれてしまう恐れがあることが分かったため、撮影間隔を2秒に変更し、撮影時間を2倍にした。まずは、この80秒の間にHTVの破壊が始まるかどうかがカギとなる。

i-Ballの重心が南半球側にあって安定するとはいっても、能動的な姿勢制御機能は持っていないので、HTVからの放出時の衝撃で回転がかかってしまい、しばらくはカメラの向きがふらつく可能性もある。この画像取得は、JAXAも「撮れるかどうかは試してみないと分からない」というほどチャレンジングなミッションなのだ。

もっとも、撮影に失敗したとしても、前述の観測データだけでもミッションとしては十分に成功といえる。画像データは“ダメ元”と捉えるべきだが、それでも「撮れたらすごい画になる」(森崎氏)と期待できるだけに、筆者も興味本位ではあるが、ぜひ見たいところだ。画像には、大きな広報的価値もある。もし成功すれば、社会への大きなアピールにもなるだろう。

その後、高度10〜15kmのあたりで、パラシュートを展開する。そのまま何もせずに落下すると、着水時の衝撃が大き過ぎて、電子機器やフローテーションバッグが壊れる恐れがある。i-Ballは着水後にデータを送ることになるので、故障を避けるためにはパラシュートによる減速、緩降下、軟着水が必要だ。

パラシュートの展開後、i-Ballは着水まで特にすることがないので、この待ち時間を使って、撮影画像の圧縮処理を行っている。ちなみにi-Ballの中にはIntel Atomプロセッサを搭載した市販マザーボードが搭載されており、Windows系OSが動作しているという。i-Ballは「球形のPC(パソコン)」と見ることもできる。通常、宇宙では高価な宇宙用部品が使われる場合が多いが、i-Ballはコストダウンのために、民生品を多く活用しているのも特徴だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.