先が読めない時代、DXが製造業にもたらす「価値」と進め方:製造業DXの最前線

コロナ禍に伴うサプライチェーンの混乱や脱炭素化などの環境対応への規制強化の動きなど、製造業に対する“外圧”は大きく変化に富むものになり続けている。こうした“先の読めない時代”の中で、製造業はどのようなことを考え、どのような取り組みを進めていくべきだろうか。2021年11月30日に開催されたITmedia エグゼクティブ主催のオンライン勉強会「製造業DXの最前線」からそのヒントを探る。

製造業を取り巻く環境は混迷を極めている。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は変異株の影響などから予断を許さない状況が続いている。これらの状況が人やモノの移動の制限を生み、さまざまな製品分野にまたがるサプライチェーンの混乱が生まれている。一方で、カーボンニュートラル化に向けたさまざまな施策が要求される状況が生まれている。加えて、労働力不足や、グローバル競争の激化などの課題も山積しており、先の見通しが効かない「不透明感」はかつてないものとなっている。

こうした中で製造業は何を考え、どういう取り組みを進めていけばよいのだろうか。ITmedia エグゼクティブでは2021年11月30日、オンライン勉強会「製造業DXの最前線 コロナ禍、そして脱酸素に揺れる日本の製造業が学ぶこととは」を開催し、不透明感が高まる中での製造業の方向性やDX(デジタルトランスフォーメーション)活用の意義について紹介した。

価値創出を加速する製造業DX

勉強会では、基調講演として、きづきアーキテクト 代表取締役の長島聡氏(元ローランド・ベルガー日本法人 代表取締役)が「価値創出を加速する製造業DX」をテーマに基調講演を行った。長島氏はローランド・ベルガーでの経験などから自動車産業などのDXを含めたさまざまな製造業のビジネス変革などの現場に立ち会ってきた経験を持つ。また「和ノベーション」などの概念を提唱し、自社だけでなく他社との自由な交流により新たな価値を生み出す取り組みを推進している。

長島氏は現在を「VUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)」の時代とした上で「先が読めずトレンドに乗るのが困難な時代において、経営者には受動的にトレンドを追いかけるのではなく、能動的に未来を作り出す姿勢が求められています」と訴える。このような時代においては「工程の改善など実際に現場で困りごとになっている従来の業務をデジタル化し省力化していきます。それにより時間を捻出できれば、新たな価値の創出にリソースを活用できるようになります。こうしたステップで考えると進めやすくなります」とDX活用の糸口について訴えた。

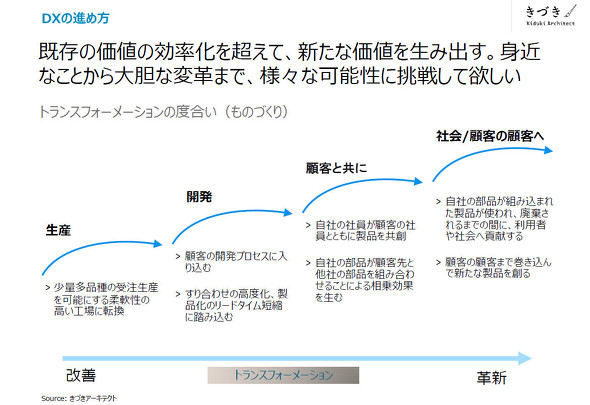

さらに、DXを持続的に進めていく中で重要なものとして長島氏は「社会における自社のありたい姿を描くこと」を挙げる。「ありたい姿」とは自社が社会にどのように貢献するかという「存在意義(パーパス)」だ。自社の存在意義をまず固め、その上で具体化に向けて社内のベクトルを合わせつつ社外を巻き込んでいくことが必要となる。「DXとは、既存の価値の効率化を超えて新たな価値を生み出すことです。既存工程の小さな改善から、全社のカーボンニュートラルへの取り組みなどの大胆な変革まで、さまざまな可能性に挑戦してほしいと思っています」と長島氏は語った。

「攻めのDX」と「守りのDX」

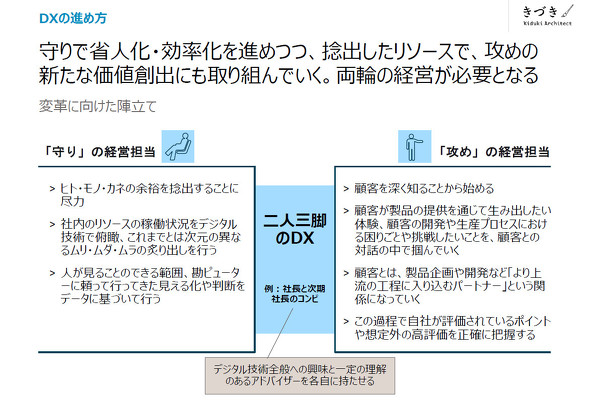

ただ、実際にDXに取り組む企業を見てみると、成果が出せずに悩む製造業も数多く存在するのが現実だ。こうした企業へのアドバイスとして、長島氏は、DXにおける「守り」と「攻め」という概念を示し、これらを分けて推進する意義を訴えている。

「守り」のDXでは、デジタル技術を活用して「ムリ、ムダ、ムラ」を徹底的に見直し、再投資への原資となる「ヒト、モノ、カネ」の余裕を捻出することに尽力する。一方「攻め」のDXでは、既存の顧客との対話を重ねながらニーズや困りごとをつかみ、デジタル技術を使ってそれらを実現、解決する提案を重ねる。「大事なことは、守りと攻めの部分を両方持つことです。もちろん1人で担う部分もありますが、守りなのか攻めなのかを位置付けることが重要です。また、デジタル技術をどこに使うかをしっかりアドバイスしてくれる協力者の存在も重要です」と長島氏はポイントについて紹介する。

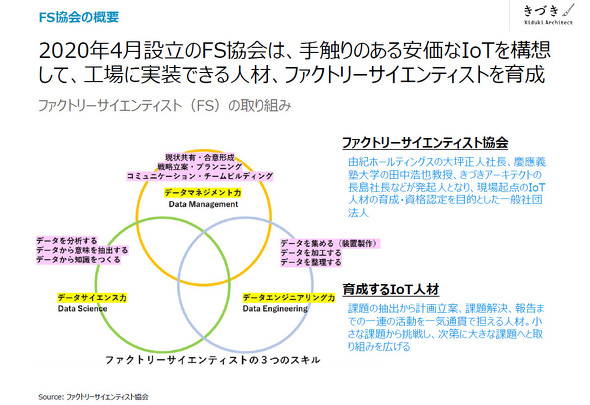

さらに、これらを推進するには何よりも人材が重要になる。そこで、長島氏や由紀ホールディングス 代表取締役社長の大坪正人氏らが発起人となり、2020年4月にIoT人材育成のためのファクトリーサイエンティスト(FS)協会を設立。同協会では5日間のプログラムを通じ、現場の課題の抽出から計画立案、課題解決、報告までの一連の活動を一気通貫で担える自立した人材を生み出すことを目的としている。

累計の卒業生は国内外を合わせて約450人にものぼり、受講者自らが講座で作成したIoTデバイスを現場に実装してコスト削減などにつなげた例もあるという。長島氏は「『手触りのあるデジタル』の普及を目指しています。こうした人材が増えることで、デジタル技術を当たり前のように使いこなせる人材が増え、これが企業としてのDXにも貢献できます」と考えを述べている。

同様に長島氏はIoTデバイスやAIロボットなど製造業DXにおける革新的な事例をいくつか紹介。その上で重要として「それぞれの現場に眠っている凄腕やノウハウを世の中の人達が使えるように見せていくこと」を強調した。長島氏は、世の中に存在する部品や凄技やノウハウを「ありもの」と定義し、それらをリスト化し「見せる化」することで、「ありもの」をうまく組み合わせてソリューションを実装、その結果として生産性が改善されるとともに、その過程で新たな「ありもの」が生み出されるという好循環を説く。

「これまでの自動化は、工場の生産性や稼働率などの『結果を見える化』していたケースがほとんどでした。今後求められているのは、各社がリソースとして保有している『使える武器を見せていく』ということです。企業の中には、実際は価値があるのに人の中に眠っていて見えない技術やスキル、ノウハウがたくさんあります。これを見せられるようにし、部門や会社をまたいで活用できるようになれば、新たな価値を作り出せます。組織が共有できる創造的な価値へと転換を図り『価値の量産化』を目指すべきです」と長島氏は訴えた。

コロナ禍、そして脱炭素に揺れる製造業DXの最前線

勉強会の後半では、クラウドベースERPソリューションなどを展開するインフォアジャパン プリンシパルソリューションアーキテクトの佐藤幸樹氏が登壇し、製造業におけるDXの意義とデジタル基盤の重要性について解説した。

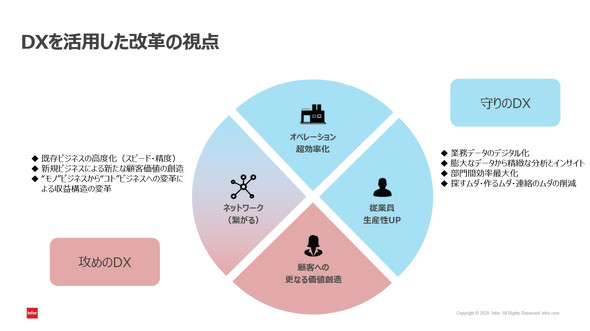

佐藤氏は、DXとはIoTやビッグデータ、AIなどのテクノロジーを活用し、顧客価値を拡大することだと説明。「デジタルを活用して人や機械、会社などと『つながる』ことによって顧客の価値を高めます。そのためにはデジタルデータの収集、データを活用できるプラットフォーム、収集したデータから気付きを作り上げていくデジタルインサイトが必須となります」と説明する。

その上で、佐藤氏は長島氏と同様に「守り」と「攻め」のDXの重要性を訴えた。「守りのDXは業務データのデジタル化による“超”効率化や従業員の生産性向上に貢献します。攻めのDXはデジタルデータを活用による顧客へのさらなる価値創造、強固なネットワーク構築に役立ちます」と佐藤氏は説明する。本来、DXのXはビジネスの変革であり、「攻めのDX」がビジネス面でも差別化のポイントになるはずだ。実際に、インフォアのERPを導入したフェラーリでは、守りの領域では組み立てラインのコントロールやディーラー販売アプリケーションの導入により効率性を向上させ、攻めの領域ではフェラーリのオーナー用のデジタルサイトを開設して顧客のロイヤリティーを高めることなどに成功したという。

バリューチェーン全体をつなぐデジタルプラットフォーム

さらに、これらの取り組みを広げていくために重要になるのがデジタルプラットフォームだ。「物流や製造現場、販売戦略など各業務エリアのデジタル情報を統合して、バリューチェーン全体でビジネス成果を管理できれば、各部門間に存在した無駄が削減できます。また、業務改善に加え、データの組み合わせによりエネルギー消費実績やCO2排出量の把握などにも利用できます」(佐藤氏)。

一方で、こうしたデジタルプラットフォームと強く連携させる必要があるのが、ビジネス情報の統合を行ってきた基幹システムである。DXを推進するには現場の情報と経営の情報、ビジネス価値とを照らし合わせて評価できるようにする仕組みが必須だからだ。そのため、DX推進においては、基盤の強化として、基幹システムの刷新を行うケースも見られる。ただ、基幹システムの導入には、膨大な費用と時間をかけたにもかかわらず、既存システムの移行が中心で、ビジネスへの貢献が少ないという“失敗例”が多く存在し、投資に後ろ向きな企業が多いのも現実だ。

その原因について佐藤氏は、長島氏も訴えた存在意義(パーパス)という言葉を引用し「導入時点ではパーパスを掲げているものの、実際には現行プロセスの焼き直しになってしまうことが原因だと考えます。現行プロセスの焼き直しでは、部門最適のサイロ化したシステムのままであり、そのために追加開発やプロジェクトの期間が膨れ上がってしまいます。その過程で本来達成すべきビジネス価値やビジネス戦略を忘れ、業務や機能の要件から検討されたシステムの立ち上げ自体がゴールになっているケースが見られます」と佐藤氏は問題点を指摘する。

これを避けるには、本来のパーパスを実現する指標を、ビジネス戦略に中心に、ビジネス成果、全体最適、成長する仕組みなどのキーワードをベースに明確化して導入を進めるのが重要になる。「現行プロセスの焼き直しのためにERPを導入するようでは、納得のいくROI(投資対効果)を示すことはできません。DX基盤として基幹システムを再構築する姿勢が重要です。デジタルデータを活用して全体を俯瞰し、経営効果を含めて考えていくことが求められています」と佐藤氏は訴えている。

業界特化型のアプローチとベストプラクティス

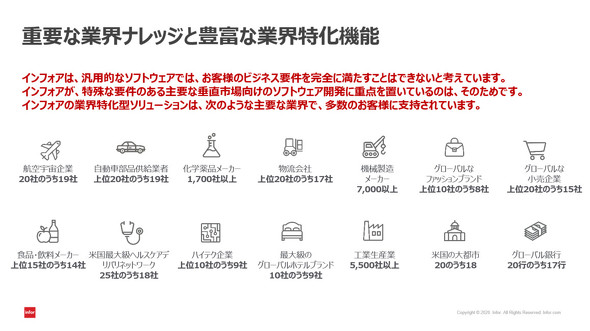

この流れの中、インフォアでは現在、業種別に最適化されたクラウドスイートを提供している。業界ごとに特化したERPが準備され、その中に収集したビッグデータを分析してBI(ビジネスインテリジェンス)とAI(人工知能)機能を提供する「Infor Coleman」「Infor Birst」というアナリティクスのアプリケーションがビルトインされ、データ活用も含めて、業界固有の状況に標準で合わせていることが特徴だ。「ここでキーワードとなるのは『業界特化』である点です。汎用的なソフトウェアでは顧客のビジネス要件を完全には満たすことはできません。そこで、14の業界ごとに特化したアプリケーションを業界別で提供しています」と佐藤氏は説明する。

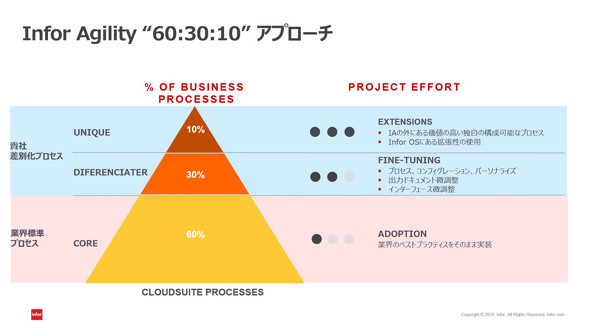

同様に導入においても、独自の部分とそうではない部分の洗い出しと仕分けが重要だと訴える。インフォアでは既存の業務プロセスのうち60%が業界の標準プロセスで対応可能で、30%がパラメーターや帳票変更などのカスタマイズで、残りの10%が顧客の差別化領域のため追加開発が必要なプロセスだと位置付けている。この「60:30:10アプローチ」により、導入期間やコストの削減に貢献しているという。

また、インフォアのERPには既に業界ごとのベストプラクティスが定義されており、これに沿って業務の仕分けを行えばよい形としている。「パッケージとして差別化につながらない領域では、業界の標準プロセスを使うことで、差別化プロセスに集中できます」と佐藤氏は仕分けのメリットについて訴えた。

目的を定めたデジタルプラットフォームの構築を

今回の勉強会のテーマは「製造業のDX」だが、長島氏、佐藤氏の話には「DX導入前に目的を定めることの重要性」「抜本的に新しい価値の創出が求められること」「『守り』と『攻め』のDXという概念」など共通するキーワードがあった。

これらを見ても分かる通り、先行きが見えない「VUCA」の時代が迫る中、製造業がさまざまなビジネス転換に俊敏に対応していくためには、デジタル技術やそれで得られるデータを活用した負荷の低減と、新規ビジネスの創出という2つの方向性は必須となる。そして、これらを推進するためには、全体を俯瞰できるデジタルプラットフォームが必要だ。今回の勉強会で出たポイントを踏まえつつ、DXの目的をしっかりと定めた上で、信頼できるパートナーとデジタルプラットフォームを構築していくことが重要だといえる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:インフォアジャパン株式会社

アイティメディア営業企画/制作:MONOist 編集部/掲載内容有効期限:2022年2月11日