モノづくり産業のさらなる発展に向け、DXによる未来予想図を描く:製造業DX

創業50周年を迎えたワイ・ディ・シー(YDC)は、今後の100年を見据えたオンラインイベント「YDCと一緒に描く未来予想図:事例発表講演会」を開催。DX成功の鍵やAI・IoT時代のデータ活用などの事例が多数紹介された同イベントから、堺ディスプレイプロダクト、SUMCO、アルペンを含む8本の講演について紹介する。

ワイ・ディ・シー(東京都品川区、代表取締役社長 田中 剛、以下YDC)は、製造業や物流業を中心にコンサルティングやソリューションのサービスを提供している。そのYDCが2022年、創業50周年を迎えた。これを記念し、今後の100年を見据えたオンラインイベント「YDCと一緒に描く未来予想図:事例発表講演会」を2022年2月17〜18日の2日間にわたって開催した。

同イベントでは、DX(デジタルトランスフォーメーション)成功の鍵やAI(人工知能)・IoT(モノのインターネット)時代のデータ活用などの事例が多数紹介された。本稿では、堺ディスプレイプロダクト、SUMCO、アルペンの事例発表を含む8本の講演について紹介する。

AIとIoTを活用した自律工場へ――堺ディスプレイプロダクト

堺ディスプレイプロダクトは、2009年に操業を開始した液晶パネルのメーカーだ。60〜70型の大型かつ高精細(2K/4K)のディスプレイパネルや狭額縁の液晶テレビを生産している。これらを作るために用いるガラスは、縦横ともに3mものサイズになるという。

講演では、同社 生産本部 液晶生産統轄部の飛鷹亮氏が「AI+IoT 自律工場に向けた取り組み」というテーマで、AIとIoTを活用して行っている3つの取り組みを紹介した。

この取り組みの背景には、労働力不足への対策や、収益性の向上を目指したデータ分析などへの課題がある。広大な工場を持つ同社では、設備の稼働や停止のためにオペレーターが数十分かけて現場に足を運ぶという現実がある。また、製品の欠陥を発見し修正する作業も人の手によって行っている。当然ながら、そこには習熟度の違いによる作業レベルのばらつきがあり、生産量に影響が出ることもあるという。

AIとIoTを使ってこれらを機械化することで、労働力不足と品質の均一化による生産性アップを目指すのが、堺ディスプレイプロダクトの取り組みとなる。

飛鷹氏は、堺ディスプレイプロダクトの具体的な施策として「工場への新しい“目”の取り付け」「遠隔で設備を制御する仕組みの導入」「欠陥の修正作業を人から装置に置き換え」の3つを示した。例えば、新しい“目”として工場に導入したAI画像判定システムによって、判定画像の数が大幅に増加。判定のばらつきも解消された。そして、これは人員の削減にもつながるという。

講演では、製造工程の早い時期に欠陥や不具合を発見、修正することが、製品の品質確保や製造効率化に大きく貢献することを説明した他、システムの導入やチューニングに際してのポイントや苦労なども紹介した。

複数の生産拠点のデータ統合と活用でDXを推進――SUMCO

SUMCOはシリコンウェーハの生産で世界トップクラスを誇るメーカーだ。同社の沿革をさかのぼれば、1937年設立の大阪特殊製鉄所にまで至る非常に長い歴史を持っている。

SUMCOの講演は、同社 AI推進本部 上席技術主幹の長田達弥氏とYDCの煎谷輝伸氏による対談形式で行われた。講演のテーマは『競争優位性をつかむ「真」のデジタルトランスフォーメーション(DX)への挑戦』。このSUMCOのDXを、2018年設立のAI推進本部が担っている。

長田氏はまず、世界的な半導体不足に対して「現状は、工場を増築しても製造装置がないので、効率化や歩留まりの向上で生産を上げていくしかありません」と語る。DXの推進は、この苦境を乗り越え、顧客のニーズに応えるために必須となる。

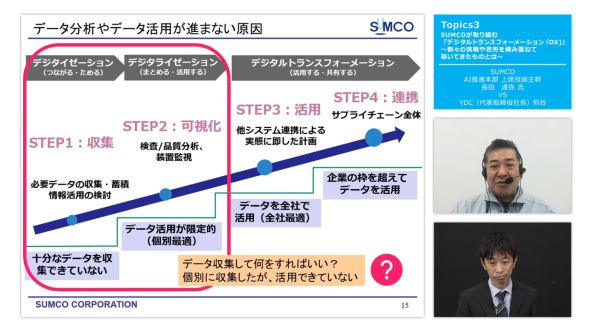

SUMCOとYDCは、DXに向けた共同の取り組みを約6年前から開始している。SUMCOでは、各種データベースが多数の拠点に存在し、それぞれの密度も異なっているという課題があった。SUMCOのDXは、このデータベースを整理し、データを共通化するところからスタートした。

現在、SUMCOのデータベース構築で重要な役割を担っているのが、製造データ利活用プラットフォーム「YDC SONAR」だ。長田氏は、YDC SONARの選択理由を「データマイニングや収集、アレンジなどが簡単。SQLを使わなくてもデータが取れます」と説明する。

SUMCOでは、YDC SONARを使って、まず品質情報の解析とSPC(統計的工程管理)の強化を行った。今後は、生産拠点だけでのデータ活用にとどまらず、原材料の調達から製品を顧客に届けるというサプライチェーン全体での変革を狙っていくためにデータ活用を広げていく考えだ。講演では、DXを推進するに当たっての苦労や解決法、人財に関する課題なども紹介した。

サプライチェーンはコストではなく戦略部門――アルペン

アルペンは、スポーツやアウトドアの用品販売を中心に、スキー場やゴルフ場、フィットネスクラブなどを展開する企業である。販売店舗数は400ほどで北海道から九州、沖縄にまで及ぶ。

講演のテーマは「強固で効率的な物流体制を構築するための次世代物流システム」で、アルペン 戦略企画本部 サプライチェーン・ロジスティクス部 部長の濱中龍一氏が物流やサプライチェーンの課題と取り組みについて説明を行った。濱中氏は「商品の在庫が中京地区や中部にある中で、商圏となる関東にいかに効率的な配送を行うかが課題でした」と語る。そして、最適化に取り組む中で物流を競争力の根幹と捉え、2015年から専門の部署を立ち上げて改革に当たってきたことを紹介した。

YDCは、アルペンの改革にLMS(統合物流管理システム)やWMS(倉庫管理システム)のソリューションで協力している。濱中氏は、従来のシステム間で連携があまりにも密結合かつ複雑化していたことがボトルネックになっていたとして、これを解決する手段としてLMSを導入したことを説明した。また、業務を継続しながら刷新を行う苦労にも触れた。

これらの取り組みは、サービスの質を上げてコストを下げるというミッションとして実行された。LMSの導入で関東に物流拠点が持てるようになり、Eコマースも含めて配送コストを大幅に削減できた。また、社内の各部署から在庫を確認できるようになり、販売の促進が図れたという。

アルペンでは、LMSによる全体最適化に続き、WMSの刷新による倉庫の個別最適にも取り組んでいる。これには、老朽化したマテハン(マテリアルハンドリング)の刷新や店舗までのリードタイムの短縮などが含まれる。濱中氏は「圧倒的な省人化を図っていきたい」と述べている。これらの他にも、WMSの刷新に対する評価やコストの変化、自社ブランドの立ち上げを含めた今後の計画についても言及があった。

DXの最終的な目標は顧客とのつながりの強化――三浦工業

三浦工業は、産業用ボイラーを対象にITを活用したメンテナンスに力を入れている企業として知られている。しかし、それは長期にわたって顧客とつながることを模索した結果であり、ビジネスの核ではないという。講演では、三浦工業 代表取締役社長の宮内大介氏が、同社におけるDXの意味と将来に向けたステップを説明した。

宮内氏は「当社におけるDXの最終的な目標は、お客さまとのつながりを強化することです」と語る。これを最終的なステップ3に位置付け、それを実現するための手順をバックキャスト的に設定した結果として業務改革が最初のステップになっているという。

講演では、経営陣がどのような背景・思いで業務改革を進めるに至ったのか、また、具体的な例として、BOM(部品表)を中心にしたデータの再整備を紹介。同社 プロジェクト管理室 部次長の奥田聡子氏が、これにまつわる現場の苦労や工夫、プロジェクトを遂行するに当たってのスタッフのモチベーションや人間関係に関する説明を行った。

プロアクティブ人財の育成には何が必要?――フューチャー

企業のDXは、ITソリューションの導入だけでかなうものではない。技術、働き手の意識、経営環境などが劇的に変動する中で未来に向けて企業を成長に導くためには、人財育成が重要な役割を果たす。

そこで、「企業価値向上にむけたプロアクティブ人財育成」というテーマで講演を行ったのが、フューチャー Strategy Innovation Group 事業責任者の青木晶子氏とプロジェクトマネジャーの原田敦史氏である。青木氏は「企業の成長の鍵は、DXの本質や自社のビジネスを深く理解した上で、明確なビジョンを描き、実現に向けてプロジェクトをけん引できるプロアクティブ人財にあります」と語り、フューチャーで体系化したプロアクティブ人財を育てるためのプロセスを紹介した。

プロアクティブ人財を育成するためのメニューと実例は原田氏が説明した。原田氏は「プロアクティブ人財の育成には環境と機会の整備が重要です」と強調。プロジェクト型の取り組みによって時間やコストを節約できることという事例も示した。

守りのITから、飛躍・拡大のITへ――ヤマタネ

1924年に廻米問屋(かいまいどんや)として創業したヤマタネは現在、物流、食品、情報、不動産という4つの分野に集中して事業を展開している。「信は万事の本を為す」という創業からの理念を基に、世界中が大きな変革期を迎える中で、これら4つの事業分野を融合することによる新たなサービス創出に挑戦している。

ヤマタネ 管理本部 経営企画部 内部統制担当部長 秋場貴司氏は、「守りのITから、飛躍・拡大のITへ」と題した講演を行い、物流事業の根幹であるEDI(電子データ交換)の業務アウトソーシングの採用をはじめ、情報システム部の立場や視点からDX推進に転換した背景と経緯を説明した。

データと専門知識の活用が課題解決に必須

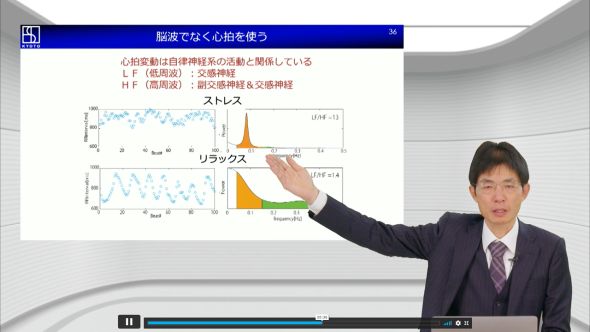

京都大学大学院 情報学研究科システム科学専攻 教授の加納学氏は「システム科学的アプローチで異分野を往来し社会実装を目指す」と題した講演を行った。自らを「製造プロセスが分かるデータ解析屋」とする加納氏は、製造業、医療、農業の分野で、直接触れられないがリアルタイムで分析したい対象に対して、物理モデル(ホワイトボックスモデル)、統計モデル(ブラックボックスモデル)、それらを組み合わせたグレーボックスモデルを活用して成果を出す例を示した。

加納氏は、課題解決のために重要なのは、対象に対する専門知識(ドメイン知識)、データ解析、システム科学だと説く。そして、課題の解決には、目標・境界・前提(仮定)を明確に定義することが重要と説明した。

デジタル社会の実現に向け、デジタル庁はどう動くのか

デジタル庁統括官 デジタル社会共通機能グループ長の楠正憲氏は「デジタル改革へ向けた課題と取り組み」をテーマに講演を行った。楠氏はまず、他の省庁と違って内閣総理大臣がトップに位置するデジタル庁の組織的な特徴と、デジタル庁の役割、活動について紹介した。

また、デジタル庁が目指す社会の姿として「デジタルの活用により、一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」を掲げており、これを実現する6つの要素を挙げた。これらの他、VRS(ワクチン接種記録システム)の紹介を通して、どのように中央政府と地方自治体が連携して作り上げたのか、企業がDXを進める上でのヒントを示した。

技術の進歩が加速する現在、DXの成功に必要なものは何か

フューチャー 代表取締役会長兼社長 グループCEOの金丸恭文氏は「DXを日本の経済成長の原動力に」と題した特別講演を行った。金丸氏は、ビジネスとITの双方を熟知するリーダーの視点から、DXを経済成長の原動力にするための取り組み手法について説明した。

金丸氏によれば、新しい時代に求められるのは「リアルタイム」「接続の容易性」「コミュニケーション革命」「データの価値」の4つと、これらを活用して得られる「経営刷新」と「付加価値創造」だという。その例として、世界で起きている技術革新や変化について幾つか紹介し、成長の原動力に活用すべきと説明した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連リンク

提供:株式会社ワイ・ディ・シー

アイティメディア営業企画/制作:MONOist 編集部/掲載内容有効期限:2022年4月13日