オリンパスも挑むコト売り、鍵は“Listen to Your Product――製品に耳を傾けよ”:サービタイゼーション

IoTやAIなどの登場によって大きな変革が起こっている製造業。大量にモノを作って売るモノ売り型のビジネスモデルに代わって注目されているのが、「サブスクリプション」や「リカーリング」と呼ばれるコト売り型の新しいビジネスモデルだ。製造業は、このコト売り型への移行をどうすれば実現できるのだろうか。

現在、製造業の現場には大きな変革が起こっている。この数年の間にネットワーク接続が当たり前になり、IoT(モノのインターネット)機器が膨大なデータを扱うようになった。また、AI(人工知能)の出現によって、製品の製造や管理、流通などの方法が大きく変わろうとしている。

業界の激変は、顧客との関係にも及んでいる。大量にモノを作って売る従来型のビジネスモデルは、顧客となる消費者それぞれが持つさまざまなニーズを満たすことができなくなっている。このモノ売り型のビジネスモデルに代わって注目されているのが、「サブスクリプション」や「リカーリング」と呼ばれるコト売り型の新しいビジネスモデルだ。そして、これらの新たなビジネスモデルでは、デジタル技術をベースとし顧客へのアプローチを一新するDX(デジタルトランスフォーメーション)も求められる。

これからの製造業は、プロダクトの品質向上と生産の最適化と同時に、顧客に向けた新しいサービス化の構築を急ぐ必要がある。デジタル化の波は、顧客側にも大きな変化をもたらす。顧客側が新しいビジネスモデルを受け入れ始めた以上、プロダクトの提供側が変革を回避することはできないからだ。

オリンパス「デジカメで起きたことはB2B分野でも起こり得る」

多くの国内製造業が、この事業環境の大きな変化に対応すべくさまざまな取り組みを進めている。レンズの技術を核に事業を展開するオリンパスもその1社だ。

日本初の顕微鏡を開発した同社は、2019年10月に創業100周年を迎えた。現在はライフサイエンス・産業、映像、医療などの分野に製品を持つが、デジタルカメラを中心とする映像分野がスマートフォンの普及によって大きな打撃を受けた。同社 カスタマーソリューション開発 グローバルヴァイスプレジデントの相澤光俊氏は、この理由を「ライフスタイルの変化に伴う顧客ニーズの変化に適切に対応できなかったため」とし、同様の変化はライフサイエンスや医療などのB2B分野でも起こりうるとした。

このような変化に対応すべく、現在オリンパスは顧客企業におけるワークフローを支援するソリューションの開発を進めている。従来提供していたハードウェアとこのソリューションを連携することで、検査を始めとする作業の手間を省くとともに付加価値を提供する。

このソリューションを提供するには、顧客企業の業務や課題の理解が必要になる。これには現場でのヒアリングや勉強と合わせ、その機器がどのように使われているかのデータが重要となる。相澤氏は「そこでのデジタルの活用が、オリンパスにとってのDXになります」と語る。現在、オリンパスは顧客企業のワークフロー支援を可能にする「ICT-ATプラットフォーム」を構築しており、現場の機器から集めたデータを活用したソリューションの開発に役立てている。

顧客との“関係の構築”が重要

オリンパスはICT-ATプラットフォームによるワークフロー支援ソリューションを進化させていく中で、顧客がその価値を認めるようなサービスを開発し、サブスクリプションなどによって提供していきたい考えだ。

同社のように、従来のモノ売り型のビジネスからサブスクリプション型へのシフトや、リカーリングによる継続的な収益の確保を目指す企業に最適なソリューションを提供しているのがタレスグループだ。

タレスグループ グローバルセールス部門 バイスプレジデント クラウドプロテクション&ライセンシングのダミアン・ブロット氏は、「DXは業界や業種を問わずに必要なものです」と語る。2000年以来、フォーチュン500の52%がデジタルの破壊的な変化によって現在は存在していない。それほどビジネス環境は変化している。企業が将来的に生き残るには、自らをデジタル化でトランスフォーメーションすることが必要だ。ブロット氏は「DXは組織にとって大変なことですが、当社はそのガイド役を務めます」と語る。

また、同社 プロダクトマネジメント&マーケティング担当バイスプレジデント クラウドプロテクション&ライセンシングのジャム・カーン氏は、DXに向けて市場調査だけでは十分でないとする。「調査は過去のデータを見ることになります。これでは、未来をどのようなものとして捉えれば良いかが分かりません」(カーン氏)。

インターネットが今ほど普及していなかった20年前は、消費者は商品についてあまり調べなかった。このため、大きなブランドであれば、その地位は安泰だった。しかし、今は有名なブランドも非常に早いスピードで影響力を失う可能性がある。消費者が常にいろいろな製品やサービスを比較しているからだ。カーン氏は「つまり、ブランドに依存することもできないのです」と述べる。

では、どうすれば良いのか。カーン氏は「成功している企業は継続的な価値を提供しています」とし、そのためには顧客との“関係の構築”が重要と強調する。同氏は、重要なのは製品やサービスの価値が何から生まれ差別化が図られているのか、そのコア(中核)を知ることだとする。これが明確になれば、そこに注力して製品やサービスをリリースできる。そのためには「製品に耳を傾ける必要があります」(同氏)。

タレスグループの「Sentinel」は、まさに“Listen to Your Product――製品に耳を傾ける”のに最適な機能を備えたソリューションである。従来は、永久ライセンス販売のパッケージソフトウェアを月額利用のサブスクリプションライセンスに変更する用途を中心にグローバルで広く採用されてきた。しかし、今後の製造業が展開する製品のコアとなるソフトウェアについても、Sentinelはその価値を継続的に生み出すのに役立つ。

実際に、米国医療機器メーカーのストライカー、農業機械メーカーのクラース、シャープ(米国)、米国測定機器メーカーのウォーターズ、そしてシャープなどがSentinelを採用しており、サブスクリプション型のビジネスモデルへの移行に成功している。

フローモデルからストックモデルへ――KTECの取り組み

ここからは、国内におけるSentinelのユーザー事例を見て行こう。

KDDIグループの一員であるKDDIテクノロジー(以降、KTEC)は、KDDI本社やKDDI総合研究所が開発した先端技術を商用化する役割を担っている。5GやIoTといった通信技術に他の技術をかけ合わせ、新たなサービスや付加価値を生むことを業務としている。モバイルのアプリケーション開発はその中心的な業務で、auブランドのスマートフォンにプリセットされているアプリの大半はKTECが開発したものだ。

KDDIグループの主力事業である携帯電話通信サービスは、ユーザーが月額で利用料を支払うサブスクリプション型=ストックモデルである。ここから、顧客の状態や行動、感情などのデータを循環させ、新しい価値提案でエンゲージメントを深化するリカーリングモデルへの移行を目指している。しかし、KTEC自身は、それ以前の請負型ビジネスモデルであるフローモデルの段階であり、受注状況などによって収益が大きく変動するのが実態だ。

現在、KTECでストックモデルとなっているのは、顧客に納入したサービスを継続するための保守費用の部分だ。収益にして数%程度だが、KTEC 社長の相澤忠之氏は「このストックモデルの割合を増やすためにSentinelを採用した」と語る。

KTECがSentinelを活用している商品やサービスとしては、5G通信のフィールド実験環境を再現する「5Gエミュレータ」、コールセンターなどでの問い合わせ内容を自動的に要約し分類する「言語解析 自動要約・分類」、スマートフォンなどで撮影した映像を安全かつ高品質に伝送する遠隔作業支援システム「VistaFinder Mx」などがある。

5Gエミュレータは、5G通信のサービス前検証を行う機器としてKTECが大きな投資のもと開発を行った。しかし、ライセンスの管理ができておらず、ハードウェアさえあれば簡単に複製できてしまう状態だった。これについては、Sentinelのノードロック式のライセンスモデルを適用して解決したという。

自然言語解析 自動要約・分類は、auのコールセンターで実際に利用されているソリューションだ。要旨抽出率90%という高い性能を備え、文章の整形や分類、音声認識の誤りがあるテキストにも対応している。しかし、売り切り型のライセンスモデルしか用意しておらず、ストックモデルのビジネスにはなっていなかった。そこで、Sentinelを採用して、プリペイド型のライセンス管理を行えるようにした。例えば、要約機能、分類機能、重要度判定などの機能それぞれに対して残り利用回数などを設定でき、よりきめ細かなライセンス管理が可能になった。

VistaFinder Mxでは、Sentinelを用いてソフトウェアの頒布とクラウドライセンス認証を実現。頒布されたアプリをモバイルツールにインストールすると、Sentinelのクラウド環境を使ってライセンス認証ができる。試用ライセンスを付与することもできるので、顧客は手軽に実地でVistaFinder Mxの検証が可能となる。また、従来のデバイスごとの個別ライセンスからフローティングライセンスへの対応も可能になった。

相澤氏は「これらストックモデルのビジネスを核に顧客とのエンゲージングを深めてその周辺領域でのビジネスを拡大し、KTECとしてもリカーリングモデルのビジネスを実現していきたい」と語る。フローモデルのビジネスが主体となっている現状では収益の波が激しいが、ストックモデルへの移行によってそれを平準化できるという意味でSentinelに向ける期待は大きいようだ。

村田製作所のCAEソフトウェア子会社のサブスクリプション戦略

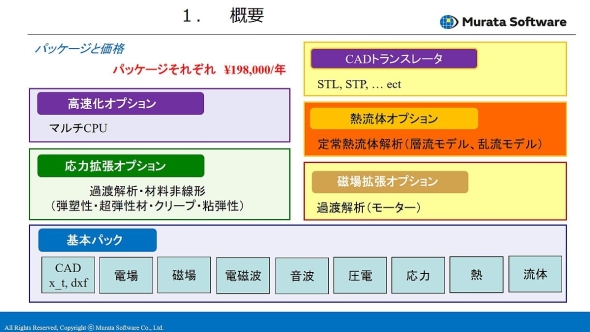

ムラタソフトウェアは、村田製作所傘下のCAEソフトウェアベンダーである。モノづくりの現場に大きく貢献する「Femtet(フェムテット)」を主力製品としている。

大手電子部品メーカーとして業界をリードする村田製作所は研究開発に注力するとともに、最先端の材料を用いた製品開発に必要な膨大な解析作業も行っている。Femtetは、そういった社内の開発業務で使うことを目的に開発されたCAEソフトウェアだ。

当初は社内のみで使われていたFemtetだが、2008年にムラタソフトウェアが設立され外販されるようになった。現在は、汎用性が高いCAEとして、電子部品や電子機器、材料、自動車関連などの他、大学の研究機関などでも幅広く使われている。導入企業数は、2019年9月末で500を超えるという。

Femtetがユニークなのは、2008年の販売開始からサブスクリプションライセンスのみで販売している点だ。その当時、CAEソフトウェアは、最初に初期導入費があり、その後に保守費を支払いつつ運用するのが一般的だった。ムラタソフトウェア 営業企画部 部長の辻剛士氏は「できるだけ安価に提供したいという思いがありました。CAEソフトウェアベンダーとして最後発になることも含めて、最初からサブスクリプションだけで行こうと考えました」と語る。

辻氏は、サブスクリプションにはユーザーからのフィードバックが直接受けられるメリットがあると語る。「ここが使いにくい」「こんな機能をつけてほしい」などの要望があると、それを意識した開発ができる。「そこを継続的に開発し続けていると、どんどん使いやすくなったり欲しい機能が充実したりする」(辻氏)という。また、低価格で提供する場合に課題になるのが、ユーザー数の増加に併せたサポートへの問い合わせの増加だ。しかし、ユーザーからのフィードバックによって機能が充実するとともに、使い勝手も日々改善されることあり、ユーザー数が増えてもサポートの問い合わせ件数は意外と増えないとのことだ。

現在、ムラタソフトウェアはSentinelを用いてFemtetのライセンス管理を行っているハードウェアライセンス(ドングル)版とソフトウェアライセンス版があり、ソフトウェアライセンス版は、期限限定で、無料で使える評価版も用意している。ライセンス管理のポイントとなるのは、新規ユーザーに対するライセンスの発行や更新作業だが、ムラタソフトウェアでは、ここをOutlookのVBAでマクロを作り半自動化している。これによってCRMサーバやライセンス管理のSentinelEMSサーバとのやりとりが簡素化され、現在ではほぼ確認のボタンを押すだけでライセンス管理ができるまでになっている。

なお、2008年にFemtetを発売した当初は、ハードウェアライセンス(ドングル)版のみの提供だった。2014年からソフトウェアライセンス版の提供を開始しており、現在それぞれのユーザーの割合は50%ずつである。辻氏は「ソフトウェアライセンス版のユーザーが増えれば、ソフトウェアライセンス版だけにしたいが、もうしばらくの間はドングル版も必要だろう。Sentinelの競合の中には、ハードウェアライセンス(ドングル)版の対応を止めた企業もあるが、Sentinelにはもうしばらくサポートを継続してほしい」と述べている。

コト売りへの移行に役立つ「拡張アナリティクス」によるデータ分析

製造業がモノ売りからコト売り価へシフトして収益を上げるには、製品や市場、顧客などに関するデータの分析が必要だ。データビークル 代表取締役 CEOの油野達也氏が、このデータ分析で効果を発揮すると訴えるのが「拡張アナリティクス」だ。

一般的に、「データ分析」というと「データの見える化(可視化)」がイメージされる。しかし油野氏は「見える化だけで業績は向上しません。重要なのは、見える化が終わった後に因果関係を科学的に捉えること。それを一般の人にも可能にするのが、拡張アナリティクスです」と語る。

データの分析というと、データサイエンティストの領域と考えられがちだ。しかし、拡張アナリティクスを使うことで、データの準備、洞察の生成、洞察の可視化などが自動化できる。これによって、データ分析においてデータサイエンティストの関与が不要になる。データサイエンティストはデータ分析のスペシャリストだが、報酬の水準が高い。また、業界や製品などについての特別な知識は持ち合わせていないのが普通だ。業界や製造に携わる人なら誰でも知っているような基本的知識さえ持ち合わせていない場合もある。この結果、膨大な費用と時間を費やして、収益の向上には全く役にたたない“分析結果”がもたらされることもある。

その点、業界や扱う商品に精通した製造業の人が自らデータ分析を行う方が、よい実情にマッチした分析結果が得られる可能性は高い。拡張アナリティクスが注目されているのは、このようにプロダクツのプロが自らデータ分析ができる点にある。

データビークルが提供する拡張アナリティクスは、複数のパッケージによって構成されている。収集・加工、クラウド、データ分析などの各パッケージがERP、CRM、コールセンター、CS管理などから供給されるデータを処理する。ソリューションとして提供されるので、ユーザー側がシステムを構築する必要はない。

「拡張アナリティクスが多彩な分野のデータを扱うことで、生産から流通、顧客に関するものまで、マーケット全体が把握できるようになります。これは、製造業に大きな福音をもたらすでしょう」(油野氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連リンク

提供:タレスグループ(ジェムアルト株式会社/日本セーフネット株式会社)

アイティメディア営業企画/制作:MONOist 編集部/掲載内容有効期限:2020年1月29日