AI時代にふさわしいPLMの在り方とは? “つながり”とローコードがカギ:モノづくりデータ基盤となるPLMの進化

生成AIなどAI技術の進化が目覚ましい勢いで進む中、モノづくり業務もAIによってさまざまな形で変わろうとしている。しかし、AI活用の恩恵を受けるためには、その学習の土台となる自社のデータを蓄積し、活用できるようにするためのデータ基盤の整備が必須だ。エンジニアリングチェーンにおいてその役割を果たすのがPLMだと見られているが、AI時代にふさわしいPLMの在り方とはどのようなものなのだろうか。

AI時代のモノづくりシステムに求められるもの

製造業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展は、製品の設計や開発だけにとどまらず、サプライチェーンを含む社内外のエコシステムにまで広がっている。その動きに拍車を掛けているのが、生成AI(人工知能)を含むAI関連技術の進展だ。大規模言語モデル(LLM)などを含む生成AIの進展により、モノづくりにおいてもさまざまなデータの検索やアプリケーションの活用が、自然言語で行えるようになり、使いこなしが容易となり、習熟も加速している。

しかし、業務での使用を進めるためには、その学習の土台となるデータの蓄積および整備が必須だ。なぜなら一般的にAIが取ってくるデータは、Googleなどの検索エンジンが検索できる公開された情報だが、モノづくりでAIを活用しようとした場合、企業独自のエンジニアリングデータが必要となるからだ。エンジニアリングチェーンにおいては、さまざまなデータを集約するPLM(Product Lifecycle Management)がその役割を担うデータ基盤として期待を集めている。こうした「AI時代のPLM」に向け、いち早く対応する姿勢を見せているのが、グローバルPLMベンダーとして展開するArasである。

ArasのPLMである「Aras Innovator」は、オープンアーキテクチャ、ローコード開発、サブスクリプションモデルという独自の特徴を持ち、各製造業の独自業務に沿った形でシステム構築ができる自由度から評価を受けてきた。また、Aras Innovatorは、オープンなアーキテクチャであるため、モジュラー型で新機能などを逐次加えることが可能だ。そのため、要望に合わせた機能をよりタイムリーにリリースすることができる。

製品開発を担当するAras プロダクトマーケティング シニアディレクターであるJason Kasper(ジェイソン・カスパー)氏は「AI時代を考えると、さまざまなデータを一元的に取り込み、それを必要な形で学習し、業務を支援することが求められます。そのためには企業独自のデータを有機的につなぎ、デジタルスレッドを広げていくことが重要です。Aras Innovatorは、その連携の負荷を大きく下げるという意味でAI時代に必要な情報基盤だと考えています」と訴える。

ArasはAIでPLMにどういう価値を加えるのか

それでは、ArasではPLM領域でAIを活用し、どのような価値を実現するつもりなのだろうか。カスパー氏はAIについて「かつてのPLMが課題としてきたことが、AIによって解決できるようになります」と期待を寄せる。

例えば、従来のPLMシステムではプロセスの中で情報検索に膨大な時間がかかることが課題となっていた。また、非効率なマニュアルプロセスが残されていたり、製品ライフサイクルにおける複雑性を管理したりすることが非常に困難だった。「こうした課題がAIによって解決できます」とカスパー氏は語る。

その道筋として、Arasでは「発見」「強化」「拡張」という3段階のAI利用フェーズを描いている。第1段階は、自社にどのようなデータが存在するのかを「発見」し、第2段階で「他のシステムとの連携において欠けているデータを補い合わせる」。そして最終的に、連携できるエコシステムを最大限に活用しながら、AIエージェントといった進化形態へと移行していく。

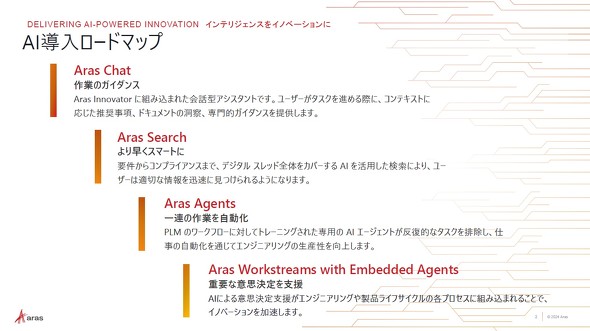

Arasではこうした製品群を「Aras AI」として展開していく計画だ。Aras AIとしてまず取り組むのは「発見フェーズ」の進化であり、単語によるキーワード検索にとどまらず、意味(セマンティクス)に基づく検索機能を年末までに提供予定だという。

「意味的に関連性を持つ文脈も含めてデータを容易に探せるようになることで、問題解決のアプローチ自体が変わっていきます。結果として意思決定が速くなり、ビジネス価値にもつながると考えています」(カスパー氏)

「セマンティック検索、エージェント、自律支援」の3軸で進化するPLMのAI機能

現在ArasがAras AIとして開発中の主な機能は、以下の4つのカテゴリーに整理される。

- Aras Search:セマンティック検索への移行により、従来の単語ベースの検索から脱却。製品関連のドキュメントや属性情報なども意味に基づいて横断的に探し出せる。

- Aras Chat:対話形式でプロダクト情報を抽出するAIチャット機能。業務に即した回答を提示する。最終的には、自然言語による対話型インタフェースとして、欲しい情報にたどり着ける機能へと進化する見通しだ。

- Aras Agent:煩雑なワークフロー入力などの業務をAIが代行し、業務の自動化とプロセス効率化を図る。

- データ活用支援フェーズ:BOM構成分析やコンフィギュレーション設計のレコメンド、さらには法規制対応の自動モニタリングなど、自律的な支援を含む実践的な領域での展開も予定。

ここでは例えば、製品構成に関する情報を解析し、自社にとって最適なBOM構成を導き出すためのレコメンデーションを提供したり、モジュラー構造に基づいた設計支援、さらには受注プロセスとの連携による効率化したりすることも想定されている。また、欧米を中心に頻繁に変化する法規制への対応についても、AIエージェントが関連情報をモニタリングし、自社の業務プロセスへの影響や必要な適合策を示唆することで、対応の迅速化を目指す。

「これらは全て、『AI実装の方法』『人間との役割分担』『PLMの本質的価値』という視点から構成されています。AIの実装では、技術選定、信頼性、対象業務の明確化という3つのコアを見極めることが不可欠です」とカスパー氏は強調する。

AIの学習データ基盤として考えた場合、データの品質や信頼性も重要になります。カスパー氏は「PLMのデータを利用する上では、データの品質だけでなく、誰がどのデータにアクセスできるかといったセキュリティも強く問われます。そこを手際よく管理することが必要です」と語る。

PLM専門ベンダーとして最適なデータの“つながり”を実現

これらの機能のリリースもスケジュール通りに進んでおり、2025年5月にはAI Chat機能「Aras AI Assistant」がリリース済みだ(初版はEnterprise SaaS環境限定)。同年8月にはAIによるドキュメント検索機能をリリースする。そして今期中にはセマンティック検索を含むAI Searchをリリースする計画だ。

カスパー氏は、Arasの AIが提供する最大の価値を「時間的価値」だとする。それは、従来煩雑で時間を要していた業務や判断プロセスを、ローコードでの迅速な連携、AIによる検索やエージェント機能の活用によって短縮し、それを本来の設計、開発など本質的業務に充てられるという意味だ。

「例えば、複数のエンタープライズシステムから製品情報を集約し、どのデータを誰に、どのように共有するのかを瞬時に判断できれば、企業全体の判断スピードや品質が確実に向上します。それが最終的には、製品競争力そのものに直結するはずです」(カスパー氏)

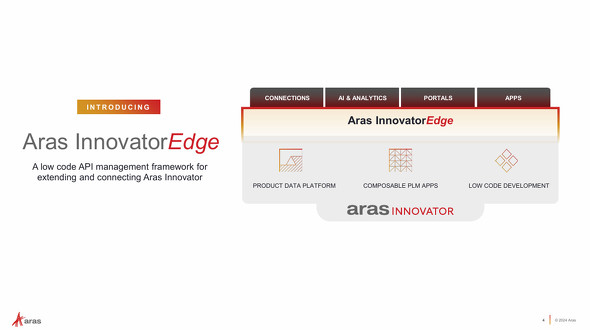

また、Arasでは、ローコードAPI(Application Programming Interface)プラットフォームを提供するAras InnovatorEdgeを新たにリリースした。Aras Innovatorと他のERP(Enterprise Resource Planning)システム、MES(製造実行システム)、ALM(Application Lifecycle Management)システム、IoT(モノのインターネット)プラットフォーム、データセンターなどの外部システムとの連携を容易に行えるようにする。

従来、Aras Innovatorで外部システムと連携するためには、個別でシステムインテグレーターが連携や統合用のAPIを開発する必要があったが、ERPやMESなどのシステムから簡単に呼び出せるAPIをあらかじめAras側で組み込み、データフローや統合ロジックを定義するためのノーコード/ローコードインタフェースを提供する。PLMと連携させてさまざまなデータを一元的に活用でき、システムの一貫性も保ちやすくなる。具体的には、モデルベースの統合手法を採用し、ERPなどの外部システムから提供される情報に対し、プロパティ単位でマッピングを行い、コードを書かずに統合できる設計となっている。

カスパー氏は「Aras Innovator自体がオープンなプラットフォームで、ソースコードが公開されているために、独自でAPIの開発なども行いやすいのですが、それでも独自開発が必要になります。新しく発表したAras InnovatorEdgeは、あらかじめローコードで利用できる形でAPIを搭載し、多様なツールとの連携性を高めています。これによって、利用者は異なる複数のデータを、ドラッグ&ドロップの簡単な操作で接続できるようになります。プログラミングの専門知識がなくても柔軟な連携が可能な点が特徴です」と説明する。

さらに、Arasが特に強調するのは、自社が「PLM専門ソフトウェアベンダーとして他社とは一線を画す点にある」という点だ。

カスパー氏は「多くのPLMベンダーが出自となる別のアプリケーションを持っています。そのため、PLMを中心に位置付けた最適な機能を実現できているとはいいがたい部分もありました。しかし、われわれはPLM専門ベンダーで、製品開発の段階から、個々の機能単体ではなく、製品ライフサイクルデータの“つながり”をいかに最適化するかを起点に設計しています。AI活用においても、その点が大きな違いとなります」と強調する。

エンジニアリングチェーンにおけるAI活用はモノづくりプロセスでも特に注目を集める分野だ。これらのデータを統合し、AIによりそのデータを活用したいと考える企業は、Arasに相談してみてはいかがだろうか。

関連記事

現場から収集したデータを自動的に整理、製造業のデータ活用を加速させる秘策

現場から収集したデータを自動的に整理、製造業のデータ活用を加速させる秘策

“Standard”に縛られないPLM導入を ビジネス環境の変化に柔軟に対応するシステム

“Standard”に縛られないPLM導入を ビジネス環境の変化に柔軟に対応するシステム

なぜArasは国内PLM市場で支持されるのか カギは“製造業の強み”への深い理解

なぜArasは国内PLM市場で支持されるのか カギは“製造業の強み”への深い理解

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:アラスジャパン合同会社

アイティメディア営業企画/制作:MONOist 編集部/掲載内容有効期限:2025年7月17日

Aras プロダクトマーケティング シニアディレクターのジェイソン・カスパー氏

Aras プロダクトマーケティング シニアディレクターのジェイソン・カスパー氏

「PLM専門ベンダーとしての強みをAIでも発揮する」と強調するカスパー氏

「PLM専門ベンダーとしての強みをAIでも発揮する」と強調するカスパー氏