AIでモノづくりはどう変わるのか、日系製造業の強みと課題とは:オートデスク×横河デジタル対談

AIを取り入れた新たなモノづくりを模索する動きが加速している。日本ならではの活用ポイントや、その導入を阻む課題にはどういう点があるのだろうか。設計領域と製造領域それぞれのAI活用の専門家が対談を行った。

生産性向上や業務効率化、品質改善などを目的に、モノづくり工程にAI(人工知能)などの最新デジタル技術を取り入れる動きが広がっている。人材不足が深刻化する中、技能継承の観点からもその重要性は高まっている。では、企業はどのような姿勢のもとでAI活用を推進すべきなのだろうか。オートデスク 日本地域営業統括 技術営業本部 業務執行役員 本部長の加藤久喜氏と、横河デジタル 代表取締役社長の鹿子木宏明氏が、「製造業におけるAIと最新テクノロジーの活用」をテーマに対談を行った。

AIの活用は進んでも、人間の判断は不可欠

── AIがモノづくりにもたらす可能性についてどう考えていますか。

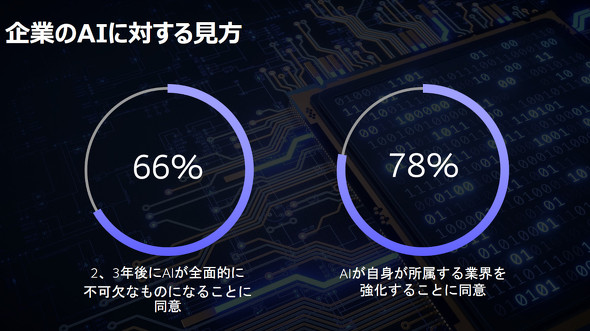

オートデスク 加藤氏(以下、加藤氏) オートデスクでは毎年、世界のビジネスリーダーや学者、専門家を対象に「デザインと創造の業界動向調査」を実施しています。その調査結果を見ると、66%の回答者が「2、3年後にAIが全面的に不可欠なものになる」としていました。「AIが所属する業界を強化する」という回答も78%となっており、AI活用があらゆる業務や業界でも必須になってきていることが分かります。

ただし、AIの導入状況には差があり、成功事例がある一方で、「導入が進まない」や「成果が出ていない」とする声が多いのも事実です。特に、日本と海外ではAIの活用に違いがあり、海外の成功例が日本で定着しにくいこともあれば、その逆もあります。これを踏まえると、日本独自のAIの広がり方というものがあるように感じます。鹿子木さんは、プロセス製造の現場におけるAI活用で多くの成果を残してきていますが、どのように考えますか。

横河デジタル 鹿子木氏(以下、鹿子木氏) 確かに、欧米と日本ではAIに対する捉え方が異なるとは感じます。欧米ではAIを人間の仕事を奪う“敵”と見る傾向がありますが、日本では“パートナー”と考える風潮があります。これは「鉄腕アトム」などの影響が大きいとも言われています。この傾向だけを見ると日本はAIとの親和性が非常に高いはずなのですが、日系企業は活用に慎重な姿勢を取る企業も多く、世界の進歩から少し後れを取っている部分はあるように感じています。

加藤氏 一方でAIが進化したからといって全てをAIのみに任せられるのかという問題もあります。「ここはもう少し形状を変えたほうがいい」といった、職人の経験に基づくフィードバックも重要になります。AIが出すデザインが最適解とは限らず、人間の判断が欠かせない場面もあると感じています。

鹿子木氏 その通りです。AIが何でも人間の代わりになると考える方もいらっしゃいますが、実際には簡単な話ではありません。例えば、ある調査で、生成AIを使ったグループと、使わないグループに分けて営業提案資料を提出させ、ABCDで評価するという実証があったのですが、生成AIを使ったグループは、CやDなど悪い評価の提案はなかった一方で、飛び抜けて素晴らしいA評価の提案もなくなったといいます。つまり、AIをいくら使うようになっても、A評価のモノを生み出すのに人の力は必要だということです。

特に製造業の現場では、匠や経験者が中心となり、独自の発想や技術で日本のモノづくりを支えてきました。しかし、少子化や人材不足により、技術を継承する相手も少なくなっています。そこで、匠の補佐役となり、業務を分担するAIが必要だと考えています。それをわれわれは「弟子AI」と呼んでいます。これにより匠がA評価に当たる本当に重要な業務に集中できるようにすることが理想です。人に寄り添い助けるAIこそが日本企業には合っていると考えています。

プラントの自律制御や3D形状生成も支えるAI技術

── こうしたAIの可能性を踏まえ、現在取り組まれていることを教えてください。

鹿子木氏 今話した通り、われわれは弟子AIというコンセプトを現実のものにするために、さまざまな開発に取り組んでいます。この「弟子になるAI」とは、匠が経験を積みながら成長してきたように、自ら試行錯誤を重ね、時には匠からの指導を受けながら知識を蓄積し、「こうすればよい」と判断しながら成長するAIです。

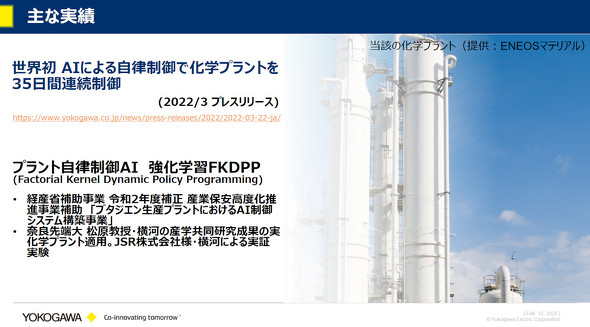

横河グループでは既に「FKDPP(Factorial Kernel Dynamic Policy Programming)」という自律制御AIをプラントに活用し、自動運転を行った実績があります。FKDPPは奈良先端科学技術大学院大学と2018年に共同開発したものです。

このAIは、自ら試行錯誤を重ねながら技術を習得していく仕組みを備えており、2022年には、ENEOSマテリアルとの共同実証試験で化学プラントの自律制御に成功し、35日間の連続運転を達成しました。このプロジェクトでは、匠の技が不可欠とされる高度な制御を完全にAIが担い、現在まで安定稼働を続けています。化学プラントのような大規模施設へのAI導入には、安全性と信頼性の確保が不可欠であり、そこが難点でもありました。最終的にAIをプラントの分散制御システム(DCS:Distributed Control System)と完全に統合し、既存の自動停止機能などを活用することで安全性を担保しています。

現在、FKDPPは単にプラント制御を担うAIとしてだけではなく、新レシピ開発やサプライチェーン上の在庫調整など、幅広いエンジニアリング領域にも応用を進めています。特にサプライチェーンの在庫制御に関しては、引き合いが非常に多く生まれており、今後は汎用目的AIとしての活用にも力を入れていく考えです。

加藤氏 試験用プラントではなく実際の運転用プラントでAIによる自律運転を行っているのは本当にすごいと思います。AIを活用するためのプロセス自体を新しく設計し、導入を進めることがモノづくりにおいてもますます重要になってきますね。

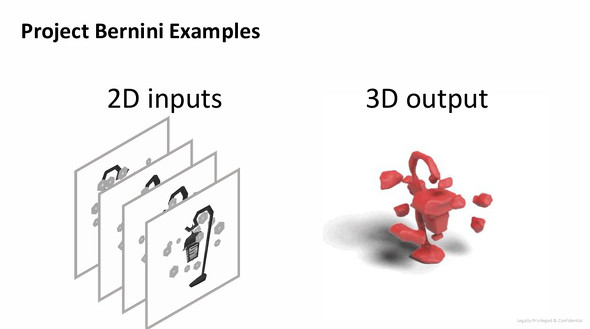

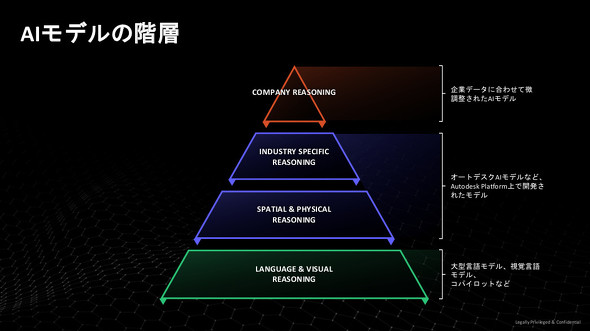

オートデスクも、既に活用が進んでいる「ジェネレーティブデザイン」という技術に加え、新たな形の生成AI活用に力を入れています。われわれは特に3次元設計データを生成するAIの開発に取り組んでいます。重要視しているのは、単に「見た目の形」を作るのではなく、テクスチャ(質感)とジオメトリ(形状データ)を分けて設計することです。特にジオメトリがしっかり定義されていないと、生成された形状が部品として実際に使用できないという問題が生じます。そのため、製造業で活用できる3D形状の生成技術に重点を置き、積極的に開発を進めています。

加えて、これまで提供してきたAIも活用しつつ、新しいアプローチにも取り組んでいます。従来、オートデスクは大手ユーザー企業と共同でAI技術を研究開発し、将来的に活用可能な技術の検証を進めてきました。しかし現在は、ビジネスパートナー企業が顧客とともにAIを導入し、実際の運用に活用する動きが加速しています。一緒に使いながら、特に量産品の生産性向上や設計の流用など、ビジネス成果に直結するAI活用が増加しています。AIを現場で実際に生かせるツールとして提供することを目指しています。

AIの活用には、業界内でのデータ環境整備が重要

── AIを前提とした将来的なモノづくりのあるべき姿や理想像についてお聞かせください。

鹿子木氏 AIの進化は加速しており、今後も多様な分野で活用が進んでいきます。しかし、忘れてはならないのは「人間の価値」です。われわれ横河グループは100年以上にわたり現場の匠たちとともに歩み、その技術のすごさを身近に感じてきました。AIが進化しても、匠の技術や知識の重要性は変わらず、むしろAIが彼らを支援する方向へ進んでいくべきだと考えています。

現在は少子化による人材不足が進んでいますが、AIを活用して次世代の匠を積極的に育成していくことは、これからの製造業にとって不可欠です。この流れを絶やしてはいけません。特に日本の製造業では匠の技術が差別化の要素となっているため、AIを単なる業務効率化や負担軽減のためだけではなく、匠が価値を生み出す業務に専念できる環境を整えることが重要だと考えています。

加藤氏 製造業と比較すると、建築/土木業界は20年前の製造業のデジタル化を追いかけている状況です。例えば、BIM(Building Information Modeling)は、製造業におけるPLM(Product Lifecycle Management)に近い概念です。一方で、建築業界では一つのプロジェクトに多くの企業が関わるため、横のつながりが強く、「協調領域」と「競争領域」を明確に分けながら標準化やデータ共有を進める動きが活発です。このように業界内で成功事例を共有し、業務の標準化を推進するためのデータ環境の整備こそが、AIを最大限活用するためには不可欠です。

一方、製造業は個社ごとに独立しているケースが多く、情報共有が難しい課題があります。データは競争力の源泉と考えられているため、業界全体でのデータ共有が進みにくい状況です。しかし、AIを活用した業界の発展を考えると、製造業においてもデータ環境の整備に戦略的に取り組むべきです。製造業でも競争領域を確保しながら、業界全体を発展させるための「協調領域」を定義し、国や業界団体が主導して、特定の領域でデータを共有できる仕組みを構築することが重要ではないでしょうか。それにより、各企業が競争力を伸ばせる環境を作ることができると考えています。

鹿子木氏 おっしゃる通りです。現在、国が推進する「Ouranos Ecosystem(ウラノス・エコシステム)」プロジェクトなど、データ共有の仕組み(データスペース)も整備されつつあります。企業は競争領域を守りながらも、協調領域でのデータ共有を進めることで、製造業全体の競争力向上につながると考えます。AIを最大限活用できる環境を整えることで、より面白い未来を生み出す可能性に期待しています。

── ありがとうございました。

関連記事

- 製造業はサステナビリティのために何をすべきか

- 半導体工場で広がるデジタルツイン活用 協働できるデータ環境整備に必要なこと

- 設計データをフォルダ管理していませんか? 3D CAD運用と一緒に検討すべきこと

- 国内製造業のデジタル化の起爆剤に、「toDMG」がもたらす新たな革新

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:オートデスク株式会社

アイティメディア営業企画/制作:MONOist 編集部/掲載内容有効期限:2025年4月8日

オートデスク 日本地域営業統括 技術営業本部 業務執行役員 本部長の加藤久喜氏

オートデスク 日本地域営業統括 技術営業本部 業務執行役員 本部長の加藤久喜氏

横河デジタル 代表取締役社長の鹿子木宏明氏。プラント制御AI「FKDPPアルゴリズム(強化学習)」の開発者の1人

横河デジタル 代表取締役社長の鹿子木宏明氏。プラント制御AI「FKDPPアルゴリズム(強化学習)」の開発者の1人

横河デジタルの鹿子木氏(左)とオートデスクの加藤氏(右)

横河デジタルの鹿子木氏(左)とオートデスクの加藤氏(右)