Meta Questの導入前に知っておきたい、“野良”運用リスクとセキュリティ対策:XR活用に向けて

製造業でXRの業務活用が本格化する中、「Meta Quest」シリーズは設計レビューや作業検証、トレーニングなどで導入が進んでいる。だが、その一方で管理やセキュリティが不十分なままの“野良”運用に陥るケースも少なくない。企業で安心して活用を進めるには何が必要なのか。そのリスクと対策を解説する。

かつてVRやARといえば、エンターテインメント用途のイメージが強かった。だが近年は、製造業をはじめとする非エンタメ領域でもXR技術の活用が着実に広がっている。作業トレーニングや技能伝承、安全教育といった分野で導入が進むほか、CADデータを実寸大で可視化し、デザインレビューや製造性の検証などに役立てるケースも増えている。

XR活用の動向について、XRや3D分野のソリューションを手掛ける理経 執行役員 次世代事業開発部長の石川大樹氏は、「製造業では、これまでコントローラー操作が障壁となり、XRに取り組みにくい現場も少なくありませんでした。しかし近年は、手の動きをそのまま使える操作環境が整い、体験のハードルが大きく下がっています。CADを含む3Dソフトウェアも進化し、VR空間で最終形に近いレベルまで検証できるようになっています。デバイス単体の進化に加えて、製造業を取り巻くエコシステム全体が成熟してきたことで、こうしたXR技術が実用的なツールとして活用されるようになってきました」と説明する。

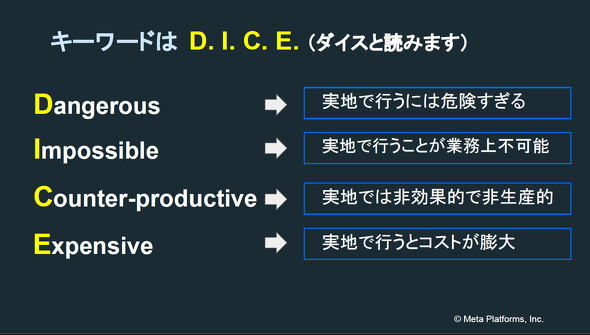

業務活用が広がるMeta Questと活用指針「D.I.C.E.」

こうした流れの中で、Metaが提供する「Meta Quest」シリーズも、業務活用が進みつつある。2019年発売の「Oculus Quest」を皮切りに、2023年には「Meta Quest 3」へと進化し、2024年には価格を抑えた「Meta Quest 3S」も展開されている。従来はエンタメ用途の印象が強かったXRデバイスだが、Meta Questは操作性や完成度の高さが評価され、近年では製造業の設計レビューや安全教育といった業務用途に加え、教育/研修分野でも導入が広がっている。

Metaでは、XRの企業/教育利用における指針として「D.I.C.E.(ダイス)」という考え方を提示している。D.I.C.E.は、Dangerous(危険)、Impossible(不可能)、Counter-productive(非効率で非生産的)、Expensive(高コスト)の頭文字を取ったもので、実地で行った場合に、これらの観点のいずれかに該当するなら、XRに取り組む意義があるという。その点で、安全教育や災害対応訓練、技能トレーニング、設計レビューといった分野は、まさにXRを活用すべき領域だといえる。

情シスの管理外にある“野良Quest”を抱える現場は多い

一方で、Meta Questの活用が現場に広がるにつれて、運用/管理面での課題も顕在化している。特に多く聞かれるのが、初期設定や日常運用における管理の難しさだ。量販店やECサイトなどで購入したMeta Questを起点に導入が進んだ結果、情報システム部門の管理対象とならないまま、現場で使われ続けるケースも少なくない。

その結果、セキュリティポリシー上、社内ネットワークへの接続が認められず、個人のスマートフォンによるテザリングや自宅のWi-Fiを用いた暫定運用に頼らざるを得ない場面も見られる。このような状況では、端末ごとの設定やアプリケーション管理が現場任せとなり、導入台数が増えるほどに運用の一元化は困難になる。

Metaの担当者によると、情報システム部門の管理外にある、いわゆる“野良Quest”を抱えている現場は少なくないという。正式なIT資産として位置付けられていないため、セキュリティポリシーや運用ルールを適用しにくく、保有台数や利用部門の把握も難しい。その結果、投資対効果の評価ができないまま、XR活用の取り組みが中断されてしまうケースも見られる。

Meta Questは内部ストレージを備えており、CADデータなどを端末内に保存することも可能だが、管理外の“野良Quest”に機密情報を格納することは、情報セキュリティ上許容されない。社内ネットワークに接続できないことと相まって、XRの本格展開や全社利用を妨げる要因となっている。

法人向けMeta QuestとMeta Horizon Managed Servicesによる運用管理

実は、Meta Questには、こうした企業利用を想定した法人向けの提供形態も用意されている。量販店やECサイトを通じた個人購入とは異なり、理経をはじめとするMetaの正規パートナーを通じて提供される点が特長だ。複数台のMeta Questを組織として一元管理/運用でき、業務用PCやスマートフォンと同様に、必要な設定やアプリケーションをあらかじめ整えた状態で貸与することが可能となる。

この運用管理の中核を担うのが、モバイルデバイスマネジメントツール「Meta Horizon Managed Services」(以下、HMS)である。HMSでは、アカウント管理、アプリケーション管理、デバイス管理の3領域を一元的に扱うことができる。「Microsoft Entra ID(旧Azure Active Directory)」など既存のID基盤と連携することで、入退社や異動に伴うアカウント管理を他の業務システムと同様のフローで運用できる点も特長だ。業務アプリケーションの配布/更新、ネットワーク設定や利用ポリシーの適用、紛失時のリモートワイプなども、Web管理画面からまとめて行える。

法人向けには、デバイスに対する3年間の製品保証と、HMSの2年間の使用権が標準で含まれている。日本語による専用サポート窓口も用意されており、問い合わせはチケットベースで管理されるため、対応状況を把握しながら運用することも可能だ。個人向けとは異なり、業務で継続的に使うことを前提とした体制が整っている点が大きな特長となっている。既存の“野良Quest”についても、HMSのライセンスを追加購入することで企業アカウントへ切り替えて管理することができる。

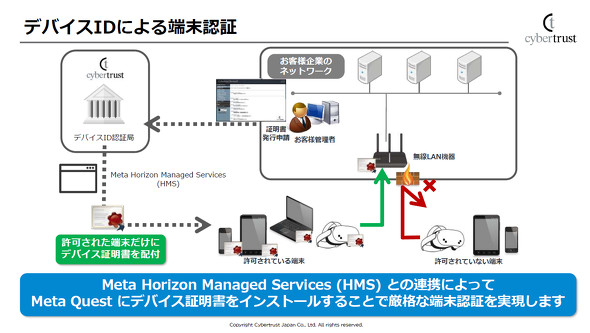

HMSと「サイバートラスト デバイス ID」との連携でセキュリティを強化

HMSによってMeta Questの運用管理は大きく改善されるが、それだけで十分とはいえない。機密性の高い情報を扱う企業では、社内ネットワークに接続する端末に対して、証明書ベースの厳格な認証が求められる。Meta QuestはEAP-TLSに対応しているものの、従来は企業が求める水準でデバイス証明書を組み込み、安定的に運用するための現実的な手段が限られていた。

こうした課題に対応するため、2024年にMeta Questシリーズの国内法人向け認定販売店である理経と認証・セキュリティサービスを提供するサイバートラストは、HMSと端末認証サービス「サイバートラスト デバイス ID」(以下、デバイス ID)の連携提供を開始した。デバイス IDは、サイバートラストが2009年から提供している電子証明書を用いた端末認証サービスで、管理者が許可した端末にのみ証明書を配付する仕組みだ。HMSと組み合わせることで、Meta Questでも証明書ベースの端末認証が可能となり、管理下にある端末のみを社内ネットワークへ安全に接続できる。

サイバートラスト セールスマーケティング本部 パフォーマンスマーケティング統括部 フィールドマーケティング部担当部長の田上利博氏は、「Meta Questは単体で動作し、データを保存できるスタンドアロン型のVR/MRデバイスと捉えることができます。企業にとっては、PCやスマートフォン、USBメモリと同様に管理すべきIT資産です。その意味でも、“野良Quest”はシャドーITそのものであり、非常に大きなセキュリティリスクとなり得ます。XRデバイスだからと特別扱いするのではなく、他のIT機器と同じ枠組みで、統制の取れた運用に組み込む必要があります」と説明する。

Meta Questの導入時の工数や属人性を大幅に削減

法人向けの提供形態を活用すれば、Meta Questの導入から日々の現場利用までを、企業のIT運用フローに沿ってシンプルかつ安全に管理できるようになる。

運用イメージについて、理経 次世代事業開発部 インタラクティブソリューションズグループ リーダーの成松和輝氏は、「管理者はWeb管理画面からアカウントや業務アプリケーション、ネットワーク設定を事前に定義でき、現場では企業管理下のアカウントでログインするだけで、必要なアプリケーションや設定が自動的に適用された状態で利用を開始できます。初期設定を1台ずつ行う必要がなくなり、導入時の工数や属人性を大幅に削減することが可能です」と語る。

また、教育やトレーニングを支援する機能も充実している。特定アプリケーションの自動起動や利用制限に加え、複数台のMeta Questの映像を一画面で確認できるミラーリング機能により、指導者は受講者の進捗(しんちょく)を把握しながら適切なフォローを行える。さらに、デバイス IDと組み合わせることで、管理者が許可したMeta Questのみを社内ネットワークに接続させるといった端末単位での制御も可能だ。

Meta Questを企業で安心して活用するために

HMSとデバイス IDを組み合わせたMeta Questの運用は、現在まさに本格展開の段階にある。製造業では、特許情報や仕様書、設計データなどの機密情報を扱う場面が多く、サプライチェーン全体において高いセキュリティ水準が求められる。「だからこそ、最初から法人向けライセンスを前提に、セキュアな運用を組み込んだ形でMeta Questの導入を検討することが重要です。こうしたニーズは、大企業に限らず中小企業にも広がっていくと考えています」(田上氏)。

Meta Questの企業での活用は、導入方法を誤れば“野良化”しやすい。一方で、法人向けを選択し、正しい運用管理の下で導入すれば、設計レビューやトレーニング、技能伝承といった領域で高い効果を発揮する。HMSとデバイス IDによる運用基盤に、導入から活用までを支援する理経のサポートを組み合わせた枠組みは、Meta Questを企業で安心して活用するための有力な選択肢となるだろう。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社理経、サイバートラスト株式会社

アイティメディア営業企画/制作:MONOist 編集部/掲載内容有効期限:2026年1月22日

理経 執行役員 次世代事業開発部長の石川大樹氏

理経 執行役員 次世代事業開発部長の石川大樹氏

サイバートラスト セールスマーケティング本部 パフォーマンスマーケティング統括部 フィールドマーケティング部担当部長の田上利博氏

サイバートラスト セールスマーケティング本部 パフォーマンスマーケティング統括部 フィールドマーケティング部担当部長の田上利博氏

理経 次世代事業開発部 インタラクティブソリューションズグループ リーダーの成松和輝氏

理経 次世代事業開発部 インタラクティブソリューションズグループ リーダーの成松和輝氏 写真左からMetaの中島氏、理経の成松氏、石川氏、サイバートラストの田上氏(Metaの鈴木氏はシンガポールからオンライン参加のため不在)

写真左からMetaの中島氏、理経の成松氏、石川氏、サイバートラストの田上氏(Metaの鈴木氏はシンガポールからオンライン参加のため不在)