マックスが挑んだ鉄筋結束ロボットの開発プロジェクト MBDが救世主に:ロボット開発

文房具のホッチキスで知られるマックスは新規事業として鉄筋結束ロボットの開発に取り組んでいる。一度は頓挫しかけた開発プロジェクトを成功裏に導く立役者になったのが、MBDの開発環境であるMathWorksの「MATLAB」と「Simulink」である。

日本は、高齢化が急速に進む国家だ。高齢化による働き手不足への対処として、あらゆる製造や作業の現場でロボットの導入が求められている。現時点でも、自動車の製造ラインを筆頭に多くの工程でロボットが導入されている。しかし、さらなる働き手不足が確定している今後に向けては、自動車製造に限らず、より多くの現場でロボットが求められることになるだろう。

この需要に対応すべくロボットを手掛けてこなかった製造業が、自社の経験と知見を生かしてロボット開発に乗り出す事例もある。文房具のホッチキスで知られるマックスも、新規事業として鉄筋結束ロボットの開発に取り組んでいる。同社はロボット開発の経験がほぼなかったにもかかわらず、MBD(モデルベースデザイン)のフル活用によって短期間で完全稼働のプロトタイプを完成させたのだ。

“とじる、とめる、しばる”のノウハウを生かした鉄筋結束ロボットを開発

マックスは「世界中の暮らしや仕事をもっと楽に、楽しくする」をコーポレートビジョンに掲げ、オフィス機器事業、オートステープラ事業、機工品事業などを展開している。

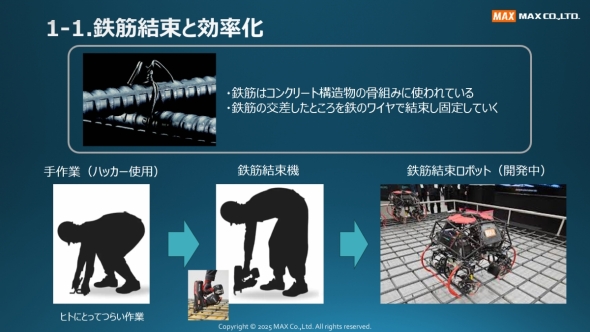

マックスは、“とじる、とめる、しばる”といった分野に多くの知見とノウハウを有している。ホッチキスは複数枚の紙をとじる道具だが、この技術を発展させたオートステープラ機構はオフィス用のコピー機に内蔵されている。この他にも、スーパーで売られる野菜などの袋をとじる袋とじ機や、果物や野菜、生花の生産現場で枝やツルなどをしばる誘引結束機も手掛けている。さらには、コンクリート構造物の骨組みとなる鉄筋を固定する鉄筋結束機でもマックスは多くのユーザーを獲得している。

特に、マックスの鉄筋結束機は、建設現場の作業効率を大きく改善した。マックスの結束機を使うと、従来は手作業で行っていた鉄筋の結束が非常にスピーディーに行える。手作業での結束作業に比べれば、その作業負荷の軽減は驚くほどだ。

マックスは現在、この鉄筋結束作業を自動化すべく、鉄筋結束ロボットの開発に挑戦している。鉄筋結束の作業は、結束機を使っても腰をかがめる姿勢を強いられる。これをロボットに置き換えられれば、働き手を苦しい姿勢から解放し、工事の工程も効率化できる。

その開発成果のお披露目となったのが2025年1月に米国で開催されたコンクリート産業の展示会「ワールドオブコンクリート」だ。ロボットが軽やかに鉄筋を結束するデモンストレーションは高い評価を得て、The 2025 Innovative Product Awards Automated Construction EquipmentのThe Experts' Choiceを受賞している。

ここまで書くと鉄筋結束ロボットの開発は順調に進んだかに思える。しかし実際には、開発プロジェクトが一度頓挫するなど、その道のりは容易ではなかった。

ROSオンリーの開発は失敗に、MBDによる開発で再チャレンジ

マックスで鉄筋結束ロボットの開発を主導しているのが、同社 新技術推進部 部長の揚原紀元氏である。

揚原氏は、マックスが独力での鉄筋結束ロボットの開発に取り組んだ背景について「当社にとって今何が必要かを考えた時に出た答えが、いろいろな付加価値を生む可能性のある高知能化技術でした。この高知能化技術を手に入れる上で最も当社に近しいのがロボットだと考えました」と説明する。

1989年にマックスに入社した揚原氏は大学で機械制御を学び、入社後は主にメカトロ系製品の研究/実用化に従事するなど、そのキャリアはロボット開発に生かせるものだ。また、鉄筋結束ロボットに採用したMBDの観点で言えば、入社3年目の1991年にペンプロッタの制御技術を研究するために、MBDの開発環境として広く知られているMathWorksの「MATLAB」と「SIMULAB(現Simulink)」と出会っている。

MATLABとSimulinkに親しんできた揚原氏であれば、新たなロボットの開発にもMATLABやSimulinkを活用したMBDを選択したことは自然とも思える。しかし、鉄筋結束ロボットの開発当初はMBDを採用せず、近年のロボット開発で一般的なROSをベースとするフレームワークを選択した。

これは、開発チームにロボットの経験がほとんどなかったことが背景にあった。「私たちがMATLABやSimulinkをロボットの開発で使いこなせる確信を持てていませんでした。そして、初年度はMATLABとSimulink抜きで開発を進めたもののアイデアの実現性確認に長い時間を要するなど結果としてうまくいきませんでした」。

開発初年度の失敗を受けて、2年目はこれ以上の失敗が許されない状況となった。揚原氏は「前年の失敗の分析からMBDに取り組むことを決断しましたが、その後押しになったのが、MathWorksの担当者の対応でした。ロボットの素人だった私たちにロボット開発の事例紹介や活用方法を親身にアドバイスをしていただき、あらためてMBDに賭けてみることにしました」と述べる。

ツールボックスが動く教科書に

建設現場で鉄筋を結束するロボットにはさまざまなタイプがある。マックスが開発に取り組んだのは、鉄筋が交差するスラブ面を自在に自走して結束するロボットだ。その動作には、不連続状態のスラブ面を自在かつ素早く移動する俊敏性、細い鉄筋も確実に結束できる正確性、目印が少ない現場でも確実に巡回できる自律性などが求められる。もちろん、省エネという制約下でも稼働できる基本構造と制御技術の選択も重要だ。

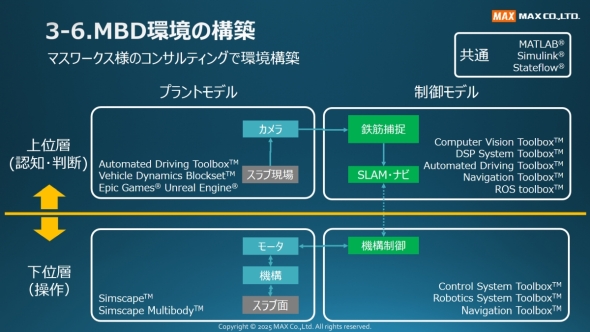

スラブ上を移動して正確に鉄筋を結束するには、搭載したカメラで鉄筋や障害物を検出し、それに応じて機構を制御しなければならない。これらカメラモデルと機構モデルを単一のシミュレーション環境で再現するのは難しい。そこで、シミュレーション環境を、現場の認知と判断を受け持つ上位層とロボットの移動や鉄筋結束を行う下位層に分けて整備した。この上位層と下位層を分離しての開発を進められたのもMathWorksの支援によるところが大きい。

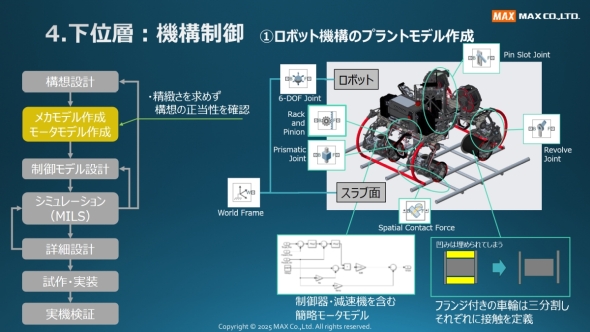

開発のポイントは、モデルに過度な精緻さを求めず、構想の正当性を早く確認することに絞られた。ロボットの移動と鉄筋結束を実現する下位層で採用したSimulinkのアドオン製品「Simscape Multibody」によるモデリングは、座標系の扱いに慣れればさほど難しくなかったという。動作の再現に必要な関節、スライド、ラックアンドピニオンなどの機構も用意されており、ロボットの実現に必要な全ての動作を再現できた。

「ロボットのことが分からない、MBDのことが分からない開発チームが知見を蓄積していく上で大きな役割を果たしたのが、MATLAB/Simulinkのさまざまなアドオン製品でした。MATLAB/Simulnkはまさに動く教科書であり、自身で手を動かして開発する際の起点になってくれました。ロボットはメカの構造物であり、例えばスラブ面の合理的な移動はメカの設計の出来にかかっています。もちろん制御するためのソフトウェアは必要ですが、メカ設計者の多い開発チームにとって、実際に動かして有効性を確かめられることが重要でした」

このようにマックスの鉄筋結束ロボットはMBDで開発されたが、ROSも使用している。揚原氏は「ROSには使いこなしに難しさがありますが、エコシステムが充実していることを考えると使わないのは合理的ではありません。そこで、MATLAB/SimulinkのROS用のアドオン製品である『ROS Toolbox』を起点に開発を進め、ROSはインフラとして活用することにしました」と語る。

鉄筋結束ロボットの開発が進展するのに合わせて、ROS ToolboxにおけるROS 2への対応が拡充されていったことも好影響を及ぼした。MBDの最大のメリットである自動コード生成でも、カメラからのデータをMPUで処理して自己位置推定や鉄筋捕捉などを行う上位層については、ROS Toolboxを用いてそのまま実行形式にしてから処理を担うMPUに実装している。

MBDを通してマックスが目指す「チーム設計」を実現

2021年にスタートした鉄筋結束ロボットの開発は、初年度に1年間の足踏みがあったものの、MBDを用いた開発によって目覚ましく進展していく。そして、当初から掲げていた「展示会で動く鉄筋結束ロボットを開発する」という目標は、2025年1月のワールドオブコンクリートで結実することとなった。

開発チームが得た成果はそれだけではない。MBDを通して、マックスが目指している「チーム設計」を実現できたのだ。MATLAB/Simulinkを用いたMBD環境による開発では、プラントモデルや制御モデルを通して開発内容を容易に共有できる。これにより、従来の開発手法であれば縦割りとなっていた技術領域に相互に関与して、開発できるようになった。このことが開発チームを一体にする効果を生み出したのである。

揚原氏は「MATLAB/Simulinkはもはやただの計算ツールではありません。開発プロセスの革新やアジャイル開発など最新のトレンドが反映されており、その実現を広くサポートしてくれます。また、ロボット技術が今後も発展していく中で、ロボット開発に入門したばかりのわれわれのような開発者をアドオン製品などを通して導いていく存在であってほしいですね。何より、手厚いコンサルティングなどでわれわれの取り組みを力強く支援してくれたMathWorksのサポート体制にも感謝したいと思います」と述べている。

「MATLAB EXPO 2025 Japan」の講演をオンライン配信します!

基調講演や一部講演を除いて「MATLAB EXPO 2025 Japan」での講演をオンラインで限定配信する予定です。見逃した講演やもう一度聴講したい講演があれば、以下のリンクからチェックしてみてください。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:The MathWorks, Inc.

アイティメディア営業企画/制作:MONOist 編集部/掲載内容有効期限:2025年7月31日

マックス 新技術推進部 部長の揚原紀元氏

マックス 新技術推進部 部長の揚原紀元氏