宇宙機開発にMBDの波 SLIMの開発でシミュレーション多用した三菱電機も実感:宇宙開発

2024年1月に月面への着陸に成功した小型月着陸実証機「SLIM」。SLIMの主製造業者を務めた三菱電機は、MathWorksの数値解析ソフトウェア「MATLAB」を活用したシミュレーションの積み重ねでプロジェクト成功を支えた。今後の宇宙機開発では、MBD(モデルベースデザイン)の波が広がっていくと見ている。

日本の新たな産業として近年注目を集める宇宙産業において、近年の大きな成功事例となったのが、2024年1月に月面への着陸を達成した小型月着陸実証機「SLIM(スリム:Smart Lander for Investigating Moon)」だろう。探査機が撮影した逆立ち状態で着陸した写真は今も記憶に新しい。想定した着陸姿勢ではなかったものの、SLIMが目的とする高精度着陸技術の実証については、当初目標の誤差100m以内を上回る10m程度以下というピンポイントの着陸精度であったことが確認されている。

日本の宇宙開発に貢献し続ける三菱電機

SLIMの主製造業者としてプロジェクトに大きく貢献したのが三菱電機だ。同社は、日本が国家プロジェクトと定める宇宙開発に1960年代から参画し、その活動を技術面でサポートしてきた。

宇宙開発における三菱電機の対応範囲は非常に広い。宇宙開発は、通信、観測、測位、輸送、制御、エネルギーなどさまざまな技術を総動員して駆動される。三菱電機はこれらの技術に精通し、開発およびシステム全体をインテグレートする役割を担っている。

実績も特筆に値する。三菱電機はこれまでに、通信、観測、測位、輸送といった用途に向け約70機もの衛星の製造を担当してきた。また、国内外の衛星プログラムに対しては、500機以上の機器搭載実績を持っている。身近な例では、気象観測衛星の「ひまわり」や準天頂衛星の「みちびき」がよく知られている。これらによって、確度の高い天気予報やカーナビゲーション/スマートフォンなどでの高精度測位が実現されている。

SLIMも、三菱電機が長年培ってきたこれらの技術と開発手法の延長線上にある。しかし、シミュレーションの技術が進化したことで、宇宙開発、特に宇宙空間に投入される宇宙機の開発や制御技術にはこれまでとは違う新たな方向性が見えているようだ。

三菱電機では、SLIMに代表される宇宙機の開発を鎌倉製作所(神奈川県鎌倉市)で行っている。同製作所の所属で、今回のSLIMをはじめ、陸域観測技術衛星の「だいち2号」「同3号」や超低高度衛星技術試験機の「つばめ」の姿勢制御、火星衛星探査機(MMX)の航法誘導制御などの開発に従事する宇宙インフラシステム部制御技術統括の杉田幹浩氏に宇宙開発におけるシミュレーションの重要性について伺った。

SLIMにとって月面着陸のチャンスは1回限り

杉田氏は、SLIMのプロジェクトにおいて、宇宙空間に放たれたSLIMが月に向かい、月の周回軌道から月面に着陸するまでの航法誘導制御を担当し、制御プログラムの設計やパラメーターチューニングなどを行った。

SLIMは2023年9月7日に種子島宇宙センターからH-IIAロケット47号機によって打ち上げられ、地球上を周回する軌道に投入された。その後、SLIMに搭載されたエンジンによって、月に向かう軌道に乗る。さらに、月の重力を利用した軌道変更(スイングバイ)や太陽の重力を利用した省エネな航路を経由して月を周回する軌道に入り、2024年1月20日に月面に着陸した。

杉田氏は「衛星などとSLIMで大きく異なるのが、軌道変更の機会の回数が限られること、特に月面への着陸に際してはチャンスが“1回限り”ということです」と語る。

地球の約6分の1とはいえ重力がある月面に着陸する場合、衝突の力を緩和するための姿勢変更や噴射が必須になる。しかし、非常に厳しい重量や容積の制限の中で開発されるSLIMは余分な燃料を積むことはできない。このため、月を周回する軌道から着陸に向けた動きを始めると、SLIMはもう以前の周回軌道には戻れない。SLIMは、このような条件下で、月面にピンポイント着陸するというミッションを成し遂げたことになる。

非常に難度の高いミッションを背負ったSLIMの開発と運用制御には、当然ながら膨大な量の解析とシミュレーションが行われている。そこで多く活用されたのが、MathWorksの数値解析ソフトウェアである「MATLAB」だ。

杉田氏は「宇宙機の開発と制御において、数学モデルに基づくシミュレーション解析は極めて重要です」と強調する。その背景には、地球上では宇宙空間の環境を完全には再現できないという事実がある。三菱電機の鎌倉製作所には、宇宙機を丸ごと格納して試験ができる施設(スペースチェンバーなど)がある。しかし、地球上で無重力の環境は作れない。無重力の宇宙空間で宇宙機がどのような挙動を示すかを事前に探るには、数値解析が最も有効な手法となる。

SLIMに関しては、設計/検討の初期段階からMATLABを利用したシミュレーションに基づき機体の開発を進めたという。また、開発途中からはSLIMに実際に組み込んでいるソフトウェアを用いたが、シミュレーション結果を自動的にグラフ化するなどの効率化する用途でMATLABが大いに役立った。

SLIMに限らず、宇宙機に搭載される制御システムは非常に規模が大きくなる。衛星システムは複数のサブシステムやコンポーネントによって構成され、使われるアルゴリズムも複雑だ。しかし、MATLABは複雑なアルゴリズムも比較的容易に取り込める仕様となっており、設計初期の試行錯誤の段階でも手軽に活用し、効率的なシミュレーション結果を得られる。

「これまでにない新規の目標を掲げるSLIMのような宇宙機の開発では、途中で仕様が変わることは珍しくありません。開発を進める中でアルゴリズムを変更しなければならないこともありますが、MATLABならそのための試行錯誤が簡単にできます。このようにして確立したアルゴリズムをSLIM航法誘導制御ソフトウェアに組み込みました」

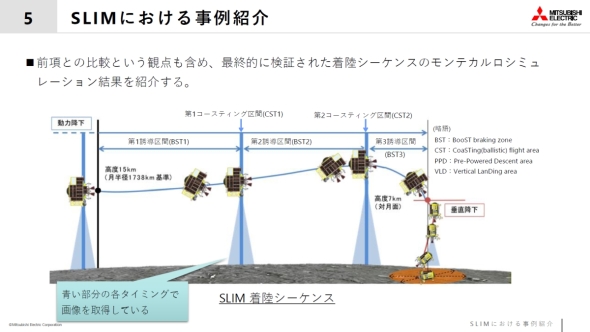

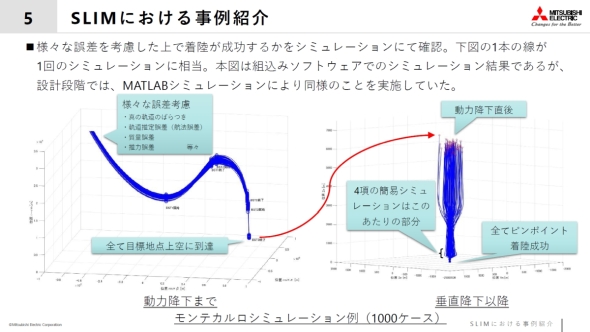

設計開発時に行われるシミュレーションは、月を周回する軌道から月面着陸までの状況を予測し、乱数を用いてパラメーターを変えながら結果を得るモンテカルロシミュレーションを何度も何度も繰り返してピンポイント着陸が成功することを確認する。SLIMではさらに月着陸直前に実際の最新情報を使ったモンテカルロシミュレーションも実施していた。杉田氏は「月周回軌道に入ってから月面着陸に向けた最適な制御が行えるように数日間で最後のパラメーターチューニングをしなければなりませんでした。このチューニングでは、例えば1000回のモンテカルロシミュレーションで1回も失敗が出ないような精度が求められますし、1セットで10時間はかかるこのモンテカルロシミュレーションの実施は時間との勝負になります。MATLABはこのシミュレーションのグラフ化など効率化の面でも貢献しました」と説明する。

複雑にし過ぎると本質を見誤る危険性が高まる! MBDに対する考え方とは

このようにSLIMは、MATLABを活用したシミュレーションの積み重ねを経て月着陸に成功した。ただし、自動車をはじめ多くの制御システム開発で広く導入されている、MATLABとモデリングツールの「Simulink」を組み合わせた環境で行われるMBD(モデルベースデザイン)は採用していない。「SLIMは従来手法で開発しましたが、三菱電機が開発を手掛ける宇宙機の一部では既にMBDの導入が始まっています。MBDにはコードの自動生成をはじめさまざまなメリットがあり、今後も宇宙機の開発で広がっていくと想定しています」。

従来手法であっても、MBDであっても、宇宙機の開発を進める上で重要なのがシミュレーションに対する考え方だ。一般的に、シミュレーションでは多くのデータを使う方が精度は高まると思われがちだ。しかし、扱うデータが増えれば、それだけシミュレーションの処理は重くなる。また、シミュレーションの内容が複雑になることでさまざまな要素が影響し合い、シミュレーション上では正常に稼働するものの、実機では想定通りの結果にならないことも起こり得るという。

杉田氏は「これを避けるためには“簡易なシミュレーション”が重要です」と語る。大事なのは簡易なシミュレーションを重ねてシミュレーションの精度を高めること。いきなり複雑なモデルを組み込んでシミュレーションしても、それはまず動かない。動いたとしてもそれは単なる偶然であり、問題を見過ごしている可能性が高いとするのが、杉田氏の考えだ。

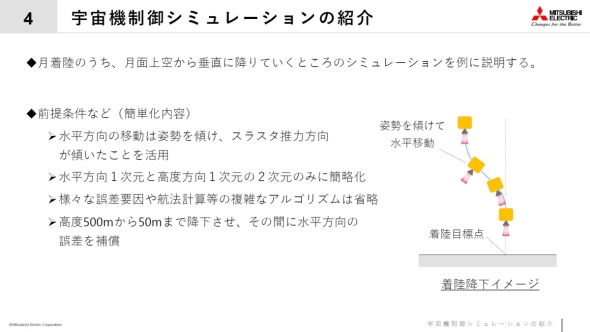

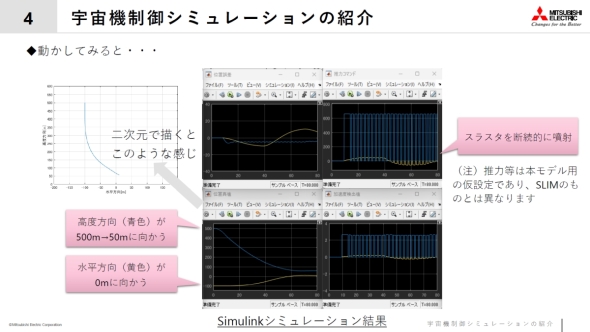

宇宙機の設計の初期段階では、大まかな傾向をつかむためこの簡易なシミュレーション繰り返すことが重要になる。そこで役立つのが、シンプルなモデルを用いたMATLABとSimulinkによるMBDである。杉田氏は、教育を目的にSLIMの月面着陸を簡易化した制御シミュレーションをMBDで行った際に有効性を実感したという。

「水平方向1次元と高度方向1次元と2次元のみに簡略化して、高度500mから50mへの降下における水平方向の誤差を補償するという内容で、位置と姿勢の制御が正しく行えており、基本となる制御パラメーターが大外れしていないことを確認できました。もちろん、モデル化していない部分の影響は分かりませんが、この簡易なシミュレーションでも正しく動作しないなら、より複雑なモデルを組み込んだとしてもうまくいきません」

フライト品モデルのレベルまでMBDで設計している事例も

MBDの導入が広がれば、宇宙機の開発は従来よりも効率的になり得る。今後、さらに複雑化するであろう宇宙開発の成功に向けて導入が進むことが予測される。宇宙機の開発に挑む若手エンジニアにとってもMBDは有用なツールになっていくだろう。

MBDの採用が進めば、これまでのハンドコーディングによるソフトウェア開発の作業を大幅に効率化でき、開発期間の短縮や人材の有効活用が可能になる。杉田氏は「サプライヤーからSimulinkモデルを提供してもらうなど開発プロセスを大きく変えていく必要が出てくるだろう。既存資産をMBDで利用するための作業も含めて一朝一夕で移行できるわけではないが、三菱電機内でも宇宙機のフライト品モデルのレベルまでMBDで設計している事例も出ている。今後も、MATLABとSimulinkを活用して宇宙機の開発を加速させていきたい」と述べている。

「MATLAB EXPO 2025 Japan」の講演をオンライン配信します!

基調講演や一部講演を除いて「MATLAB EXPO 2025 Japan」での講演をオンラインで限定配信する予定です。見逃した講演やもう一度聴講したい講演があれば、以下のリンクからチェックしてみてください。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:The MathWorks, Inc.

アイティメディア営業企画/制作:MONOist 編集部/掲載内容有効期限:2025年7月31日

三菱電機 鎌倉製作所 宇宙インフラシステム部制御技術統括の杉田幹浩氏

三菱電機 鎌倉製作所 宇宙インフラシステム部制御技術統括の杉田幹浩氏