3D CADを導入したのに成果が出ない!? ケーテー製作所から学ぶCAD選定の心得:導入事例

脱2次元、3D推進の流れとともに、製造業では3D CADの導入が当たり前になりつつある。しかし、コストをかけて導入したにもかかわらず、期待した成果が得られず、かえって効率が低下するケースも珍しくない。かつて同様の課題に直面していたケーテー製作所を救ったのが「IRONCAD」だ。

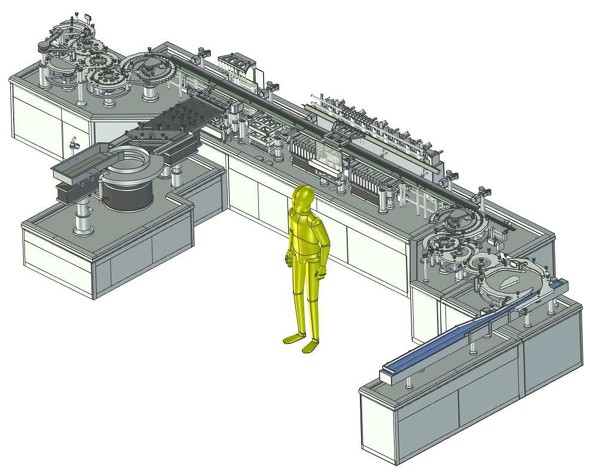

ケーテー製作所は、医薬品、化粧品、食品業界に特化した充填(じゅうてん)機、キャッパーなどを中心とした自動生産ラインの設計から製造、販売までを手掛ける機械装置メーカーだ。無菌医薬品向け充填ラインでは国産機械メーカーとして多くの導入実績を有し、近年では無菌操作法の知見を生かして再生医療分野における自動化にも取り組んでいる。

製造拠点は、埼玉県春日部市にある埼玉工場だ。機械のレイアウト提案から設計、部品製作、組み立て、搬入/据え付け、バリデーション、さらにはアフターサービスに至るまで、自社で一貫対応している。

ただ、そんな同社もかつては大きな課題を抱えていた。それは、2次元を主体とした設計業務によるミスや手戻りの頻発だ。同社 営業本部 営業部 技術グループ シニアスタッフの木村俊夫氏は次のように振り返る。

「熟練した設計者なら問題ありませんが、経験の浅い若手設計者にとっては2次元図面から機械の構造を正しく読み解くことは容易ではありません。その結果、ミスが発生することもありました。同様に、お客さまに製品の概要を説明する際にも、2次元図面だけでは十分な意思疎通ができず、機械が出来上がってからの手戻りも珍しくありませんでした。こうした課題を解決するためには、3D CADを導入し、設計の知識や経験にかかわらず、正しく情報伝達が図れる体制を確立する必要がありました」(木村氏)

ちょうど業界全体としても3D化へのシフトが急速に進んでいたこともあり、同社は2017年ごろから3D CADの導入を検討し、製造業でも広く普及しているミッドレンジ3D CADを採用するに至った。

量産製品設計と機械装置設計では求められる3D CADが異なる

先に結論を述べると、このときの3D CAD導入はうまくいかなかった。いつまでたっても活用が広がらず、期待した成果には結び付かなかった。

失敗の原因は、CADと設計内容のミスマッチにあった。実は同社が導入した3D CADをはじめ、市場に出回っている多くの3D CADは量産製品の設計を対象にしている。これに対し、同社が手掛ける自動生産ラインは、いわゆる一品物の機械装置である。量産製品はある程度構造が決まっているが、一品物の機械装置は構想を練りながら設計を進める必要があり、部品数も膨大だ。

量産製品設計を前提とした3D CADは、部品ファイルとアセンブリファイルの拡張子が異なるものが多く、設計作業はまず部品ファイルの作成から始まる。しかし、構造の決まっていない機械装置の場合、部品から作成を始めることは極めて困難である。規模が大きければなおさらだ。

機械装置の設計は、従来の2次元設計と同様の感覚で、ポンチ絵から構想図を描き、部品レベルに落とし込んでいくトップダウン式が適しているが、先に導入した3D CADでは対応が難しかった。

同社 埼玉工場 生産本部 技術開発部 機械設計グループの関本将人氏は、前職でこの3D CADを使用していた。運用の本格化を担う形で入社したが、量産製品の設計には適していても、大規模な装置設計には不向きだと感じたという。「当時導入した3D CADはトップダウン式ではなく、先に大量の部品ファイルを作り、それを関連付けながらアセンブリを組み上げるボトムアップ式でした。そのため、部品点数が多くなるほどアセンブリファイルが大きくなり、開くだけで10分以上待たされたり、編集時にPCがフリーズしたりすることも珍しくありませんでした」と振り返る。

機械装置設計に強い「IRONCAD」 その特長とは?

期待を込めて導入したはずの3D CADに限界を感じていたタイミングで出会ったのが、「IRONCAD」だ。

IRONCADの特長について、IRONCADの日本/ASEAN総代理店を務めるクリエイティブマシン 営業統括 部長の甲斐靖啓氏は「多くの3D CADは主に自動車や家電などの量産品の設計を前提に発展してきました。これに対し、IRONCADは機械装置や自動機、治具、生産設備といったFA領域での設計に適した特長を持っています」と説明する。

実はクリエイティブマシン自身も機械設計が本業で、産業機械の開発/設計/製造を手掛けている。そんな同社が自社設計用のCADとしてIRONCADの可能性を見いだし、開発元の米IronCADと販売契約を締結したのが2008年のことだ。以来、IRONCADの国内展開に注力している。

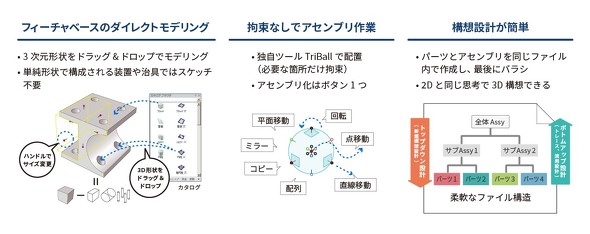

IRONCADの強みはどこにあるのか。まず注目すべきは、フィーチャーベースでありながらダイレクトモデリングというハイブリッドな設計方式だ。IRONCADでは、「カタログ」から3次元形状をドラッグ&ドロップする直感的な操作でモデリングできる。装置や治具のように単純形状の組み合わせで構成されるものであればスケッチすら不要で、設計作業の大幅な効率化が可能となる。なお、この単純形状は内部にスケッチを持っているので、他社のパラメトリック系CADと同様に拘束を駆使した編集も行える。

IRONCADの独自ツール「TriBall」を使えば、部品などのオブジェクトを拘束を使わずに自在に配置できる。さらに、ボタン操作だけでアセンブリグループ化が可能であり、必要な箇所にのみ拘束を設定すればよく、拘束エラーに悩まされることがない。

また、部品ファイルとアセンブリファイルの拡張子が共通であるため、1つのファイル内でアセンブリ構想を進められる。バラシの工程においては、各部品を個別ファイルとしてリンクを維持した状態で分離でき、2次元設計と同様の思考で3Dモデルを構築できる。これによりトップダウン設計が容易に行える。

「IRONCADは非常に操作性に優れており、かつ拘束は必要な箇所だけで済むため、モデリングの自由度がとにかく高く、われわれが手掛けている自動生産ラインの設計に適していると判断しました。一度、TriBallやカタログによるモデリングの便利さを知ってしまうと、もう他のCADには戻れません」(関本氏)

「IRONCAD」導入の決め手

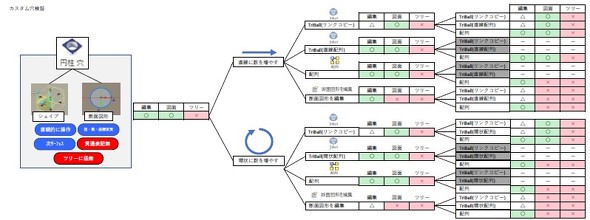

ケーテー製作所はIRONCADの選定に際して、IRONCADのフル機能を無償で使える試用期間を活用し、既存の3D CADとオープンソースの3D CADを含む3つを対象に、機能レベルにまで踏み込んだ綿密な比較調査を実施した。調査は3Dチームの全メンバーによって約1カ月にわたり行われ、その結果、最終的に選ばれたのがIRONCADだった。

IRONCADの選定に至る評価プロセスについて、関本氏は「まずは設計のしやすさ、そしてデータの残し方について、マトリクス表を作成し、各3D CADの調査を行いました。特に、設計の業務効率を向上させるためには、各部品ファイルなどのCADデータを個別に扱うのではなく、いかに効果的に使い回せるかが重要なポイントとなります」と説明する。

具体的には、データの保管や再利用性について比較検討を行うとともに、各3D CADが提供する個別機能を洗い出し、自社の設計標準ルールとして使用を許可すべき機能と、使用を避けるべき機能の選別も実施。その上でコスト面も含めて総合的に評価を行い、IRONCADが設計業務の生産性向上に最も寄与すると判断した。

「IRONCAD」がもたらした成果と変化

2020年に導入されたIRONCADは、約5年が経過した現在、ケーテー製作所の設計現場にどのような成果をもたらしているのだろうか。木村氏は次のように評価する。

「IRONCADの導入によって、3Dモデルによる正確な意思疎通が図れるようになり、設計上のミスや手戻りは明らかに減っています。また、以前導入した3D CADで直面していたような『データを開くのに時間がかかり、手が止まってしまう』といった状況はほぼなくなりました」(木村氏)

習得のしやすさにおいても、IRONCADの導入効果は大きい。関本氏は「これまでのIRONCADの利用傾向を振り返ると、他社の3D CADの使用経験がない人、いわばまっさらな状態からIRONCADを使い始めた人の方が操作の習得が早いように思います。新卒入社で機械設計グループに加わったメンバーも、1カ月程度で操作をマスターし、現在では実務で設計に当たっています」と分析する。

実はベテランにとってもIRONCADの利用価値は高い。木村氏もかつて2D CADを使い込んでいた設計者だったが、IRONCADの自由度の高さを知ってからは3Dモデルで製品を構想するスタイルへと転換した。「2次元設計を古くからやってきたベテランの皆さんは3D CADに対してアレルギー反応があるかもしれません。しかし、私の実体験として、一から構想設計ができるベテランこそ、直感的な操作で自由度の高いIRONCADを使うのに適していると思います」と木村氏は強調する。

こうした習得性や活用のしやすさはIRONCADそのものの特長による部分も大きいが、それを支えているのが、現場を熟知したクリエイティブマシンによるサポート体制である。「導入前のコンサルティングはもちろんのこと、導入後のトレーニングでは、スキルレベルや要望に応じたカリキュラムを提供しています」(甲斐氏)。また、アクティブサポート契約の対象ユーザーに対しては、専任技術者によるテクニカルサポートやIRONCADの機能を拡張する各種アドインの提供も行っている。

IRONCADを導入して以降、3D活用の機運も高まっているという。「IRONCADの導入を開始してから社内外での意思疎通が格段に取りやすくなりました。また、IRONCAD上で動作するロボットシミュレーターのアドイン『icROBOSim』のおかげで、装置の挙動をアニメーションで手軽に確認できるようになったので、設計品質が大幅に向上しました。設計だけでなく、今では営業からも『提案活動でアニメーションを使いたい』という相談が来るようになりました」(関本氏)

ケーテー製作所では現在、IRONCADを使いこなしているメンバーと、過去の図面資産の関係から2D CADで設計を継続しているメンバーとが混在している状況にあるが、木村氏は「将来的にはIRONCADに一本化して、3D設計中心の体制に完全移行し、設計部門はもちろんのこと、全社で3D活用を推進していきたい」と意気込む。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社クリエイティブマシン

アイティメディア営業企画/制作:MONOist 編集部/掲載内容有効期限:2025年6月30日

ケーテー製作所 埼玉工場の外観

ケーテー製作所 埼玉工場の外観 ケーテー製作所 営業本部 営業部 技術グループ シニアスタッフの木村俊夫氏

ケーテー製作所 営業本部 営業部 技術グループ シニアスタッフの木村俊夫氏 ケーテー製作所 埼玉工場 生産本部 技術開発部 機械設計グループの関本将人氏

ケーテー製作所 埼玉工場 生産本部 技術開発部 機械設計グループの関本将人氏

クリエイティブマシン 営業統括 部長の甲斐靖啓氏

クリエイティブマシン 営業統括 部長の甲斐靖啓氏

設計室で「IRONCAD」を操作する関本氏

設計室で「IRONCAD」を操作する関本氏