月惑星探査機の機体設計に貢献したDEMソフト JAXA/ISASの活用法とは?:宇宙開発

国内外で月面開発の取り組みが盛んだ。しかし、コストなどの問題で実証機や探査機などを実環境で試験させられないことが課題となっている。解決策として、月面表層環境をシミュレーションして探査機の機体設計に貢献したソリューションを紹介する。

官民で活発化する、月面開発を目指す取り組み

米国のアポロ11号が人類初の月面着陸に成功してから既に半世紀以上。近年も月面開発に向けた取り組みが加速している。米航空宇宙局(NASA)が推進している月面探査プログラム「アルテミス計画」は2025年以降に人類を月面に送り、その後も「ゲートウェイ(月周回有人拠点)計画」などを通じて月に物資を運んで月面拠点を建設し、月で人類が持続的に活動することを目指している。民間企業も負けてはいない。日本発の宇宙スタートアップ企業であるispaceも宇宙資源開発を見据えた月面探査プログラム「HAKUTO-R」を推進している。

月面開発の取り組みの中には、2022年11月にNASAの新型大型ロケット「SLS」初号機で月面に打ち上げられた宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA/ISAS)の超小型探査機「OMOTENASHI(オモテナシ)」プロジェクトもある。

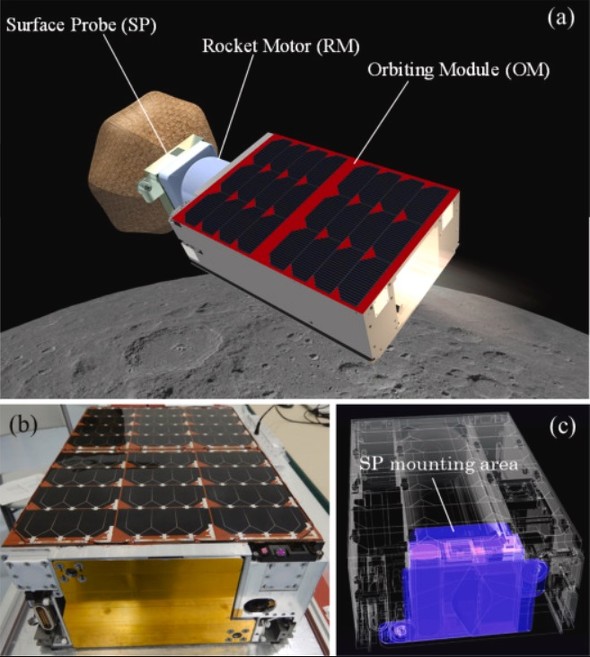

JAXA 宇宙科学研究所 博士(工学)の大槻真嗣氏は、「質量わずか12.6kgで、サイズが10(縦)×20(横)×30(高さ)cm(6U)の世界最小の機体で月面への着陸を試みるという、非常に挑戦的なプロジェクトでした」と振り返る。

しかし、OMOTENASHIはSLSからの分離後、太陽光を捉える姿勢を取れなかったことから必要な電力を確保できず、月面着陸を断念した。

だが、この失敗は決して無駄ではない。2023年9月に種子島宇宙センターからH-IIAロケット47号機で打ち上げた小型月着陸実証機「SLIM」によって、JAXAは2024年1月20日に日本初となる月面軟着陸を成功させた。しかも、着陸目標点からの位置誤差10m程度以下という世界初のピンポイント着陸だ。OMOTENASHIで培った多くの経験がSLIMに搭載された超小型月面探査ローバ「LEV-1」の成功に生かされている。

どうやって機体を月面にハードランディングさせるか

日本の宇宙開発の歴史に大きな足跡を残したOMOTENASHIは、どのような方針で月面への着陸を計画していたのだろうか。

OMOTENASHIの機体は、月まで航行するためのオービティングモジュール(OM)、月面接近時に減速を行う固体ロケットモーター(RM)、着陸モジュールであるサーフェスプローブ(SP)という3つのモジュールで構成されている。

「打ち上げから約2日後、SLSから切り離されたOMOTENASHIは月に衝突する軌道に向けてガスジェットを噴射し、軌道を修正。その後2〜3日をかけて月に近づいたOMOTENASHIは月面衝突の数分前に着陸準備シーケンスに入り、スピードを秒速2.5km程度に落とします。そして月面到達直前にOMからRMとSPを分離すると同時にRMの固体ロケットを点火して逆噴射し、最終的にスピードを毎秒50m程度に落とした状態で月面に着陸させたいと考えていました」

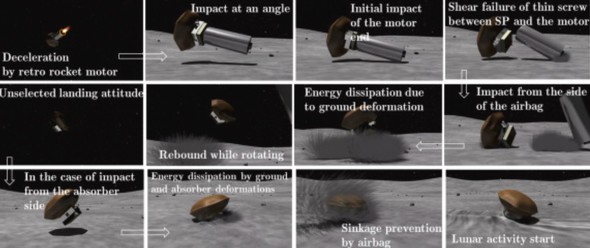

秒速50m程度まで減速するとはいえ、時速に直せば約180km/hもの高速度でのハードランディングだ。月面衝突時には8000Gから最大1万Gもの重力加速度を受けると考えられ、この衝撃からいかにしてSPの機体および機器を守るかが課題となった。

そこでISASがまず検討したのが、機体上部からの衝突にはエアバッグ、下部からの衝突にはクラッシャブル材を用いて衝撃を吸収するという方法だ。

ただ、その後の検討を経てOMOTENASHIは必ず下部のRMから月面に衝突するという確証が得られたことから、当初の方法から大きく変更することになった。

「エアバッグは膨張させず、フレームだけを残して無線通信用の展開アンテナとして使用することにしました。一方、RMとSPとの間の衝撃吸収用にアルミ製のクラッシャブル材を使用するとともに、機器部分はエポキシ樹脂を充填(じゅうてん)して固く補強することにしました」

月面と同じ低重力をDEMシミュレーションで再現して試験

上記のような衝撃吸収技術を確立するためには機体や搭載機器の品質と性能の保護に有効かどうかを検証しなければならない。「OMOTENASHIのような探査機についても最終的には必ず試験を通じて性能仕様を担保しなければなりませんが、試験をやりたくてもできないのが現実です。月面と同じ環境と同じ着陸条件を地球上に再現するのは非常に困難なのです」

特に大きなネックとなるのは重力だ。短時間であれば航空機を使って無重力状態を作り出せるが、月面と同じ6分の1Gの重力を長時間維持するのは不可能であり、再現できない。

「月面の重力と高速度の衝突の両方を再現できないと、SPの機体がハードランディングする際の衝撃応答を再現できません。特に大きな問題は、月表層に堆積したレゴリスとの高速衝突を実サイズで試験できないことです」

月面上に大量に存在するレゴリスは、月面の岩石が大小の隕石(いんせき)によって砕かれて粉々になったものだ。地球の土とは、「粒子の表面が摩耗しておらずトゲ状や鋭利な形状の物が含まれる」などの点で異なる。月面の低重力下でレゴリスは対応が難しい問題を発生させる。

「端的に言うと、レゴリスの粒子間に働く付着力と重力のバランスが変わる。地球の砂は重力の影響を強く受けていますが、重力が小さい月面のレゴリスはファンデルワールス力(分子間力)等付着力の影響が比較して大きくなり粒子同士が引き付け合っています。そのようなレゴリスで形作られた月表層との相互作用は異なります」

解決策としてISASが多用してきたのが、離散要素法(DEM)による粉粒体シミュレーションを可能とするアルテアエンジニアリング(以下、アルテア)のソフトウェア「Altair EDEM」(以下、EDEM)だ。

「JAXAには火星衛星探査計画(MMX)のレゴリス飛散評価やSLIMに搭載した小型ローバLEV-1の車輪設計など、要求されるさまざまな解析やシミュレーションをEDEMで行ってきたという実績があり、OMOTENASHIでも活用することにしました。重力をはじめファンデルワールス力や静電気力などの付着力を変化させたシミュレーションを標準で行える点がEDEMを使用した要因です」

GPU高速化やソフトウェア連携など多様な支援機能

JAXAは、どのようなDEMシミュレーションや解析にEDEMを活用したのだろうか。

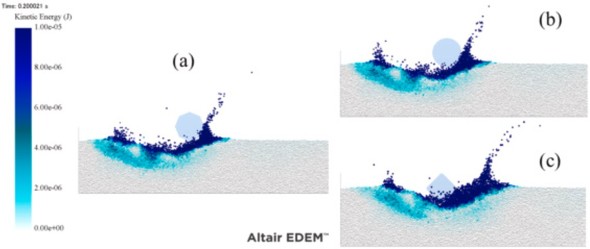

「機体を月面にハードランディングさせる際のポイントは2つあります。1点目は、地月面に潜り込まないようにすることです。機体が深く沈下してしまうとアンテナまでレゴリスに埋まり、通信できなくなってしまいます。2点目は、地面に衝突(着陸)した機体をリバウンドさせすぎないようにすることです。要するにレゴリスに接した機体を適度に減速させるエアバッグ形状の設計を行う必要があり、その妥協解を導き出す手法としてEDEMを用いました」

EDEMには月の土壌の柔軟性やせん断性などの基礎データを取り込んだ。昔のアポロ計画で計測されたデータや国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟で2020年に行われた「Hourglass(砂時計)ミッション(惑星表面の柔軟地盤の重力依存性調査)」による実験結果などのデータを取り込み、月面環境の再現に挑んだ。

Hourglassミッションは、人工重力を発生させる実験装置(CBEF)を用いて長時間安定した低重力環境下で月や火星の模擬砂、地球の砂(豊浦沙、珪砂)、アルミナビーズを含む8種類の粉粒体の流動特性を測定し、粉粒体の質量流量およびかさ密度と重力の関係性などを明らかにした。

Hourglassミッションの実験結果とEDEMによる計算結果の“答え合わせ”を行い、パラメーターをチューニングすることで、OMOTENASHIの月面着陸に向けたEDEMシミュレーションの精度を高めた。答え合わせとは、EDEMのDEMシミュレーションで再現した月の重力下におけるレゴリスの挙動とHourglassミッションで明らかにした月の重力下における模擬砂の実挙動に整合性があるかどうかを確かめたことを指す。確認の結果、「両方が近い状態になるパラメーターがあった」と大槻氏は述べる。

EDEMの計算を用いて導き出した、OMOTENASHIの月表面への衝突時における断面の様子(着地から0.2秒後)。八角柱の場合(a)、円柱の場合(b)、四角柱の場合(c)[クリックで拡大] 提供:JAXA/ISAS

EDEMの計算を用いて導き出した、OMOTENASHIの月表面への衝突時における断面の様子(着地から0.2秒後)。八角柱の場合(a)、円柱の場合(b)、四角柱の場合(c)[クリックで拡大] 提供:JAXA/ISASEDEMは、DEMシミュレーションの高速化にも大きく貢献している。EDEMに搭載されたNVIDIA CUDAベースのシングルおよびマルチGPUソルバーが、大規模かつ複雑な粒子シミュレーションの高速実行を可能とした。

「従来2〜3日を要していたDEMシミュレーションが、GPUを最新にしたら1日で完了しました。GPUならではの並列演算の効果が発揮されたようです。これは週2回しかできなかったDEMシミュレーションが週5回できることを意味し設計検証時間を短縮します」

DEMによる解析やシミュレーションの全てをEDEMのみで完結させているわけではない。1000万粒を超えるレゴリスの各粒子の挙動を可視化するといった処理については、別の解析ソフトウェアやプログラミング言語「Python」で作ったプログラムなどを利用している。しかし、「EDEMはそうしたデータとの連携にも容易に対応でき、スムーズな研究開発を支えてくれています」と大槻氏は語る。

MMXの着陸評価や小型ローバーLEV-1の走行性能評価、OMOTENASHI SPの機体設計にEDEMを活用してきたISASは、今後も設計検証用ソフトウェアの1つとしてEDEMを活用する意向であり、新たな期待も高めている。

ISASがEDEMへの搭載を期待している機能としては、前述した「Hourglassミッションの実験結果とEDEMによる計算結果の“答え合わせ”を行い、パラメーターをチューニングする」業務で生じた手作業の自動化機能がある。

アルテアが提供するサブスクリプション型のライセンスシステム「Altair Units」のAI(人工知能)機能などにより、「パラメーターのチューニングを自動化できると助かります」(大槻氏)。加えて、「宇宙関連の多様な研究開発へのDEMシミュレーションや解析の適用がより容易になります」とも語った。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:アルテアエンジニアリング株式会社

アイティメディア営業企画/制作:MONOist 編集部/掲載内容有効期限:2024年12月28日

JAXA 宇宙科学研究所 博士(工学)の大槻真嗣氏

JAXA 宇宙科学研究所 博士(工学)の大槻真嗣氏